| 流刑 流刑(遠島)はこの当時の刑罰では下表のように死刑に次ぐ重刑であった。 この当時、京、大坂など西日本の流刑囚は隠岐、壱岐に送られたが、江戸、東日本ではでは伊豆諸島に送られている。 当初は大島・八丈島・三宅島・新島・神津島・御蔵島・利島の七島がすべて流罪地だったが、大島は本土に近くて島抜げする者が相次いだり、その他の小さな島では生活環境が悪く、流人を受け入れる余裕がないなどの理由により、大島など四島が除かれ、後には八丈、三宅、新島の三島が流刑地となった。 思想犯や重罪人は八丈島、破廉恥罪や比較的軽い罪人は三宅島と新島送りとなった。 江戸で遠島が申し渡されると、小伝間町の牢獄に入れられ、年2、3回の流人船の出航を待つ。 鹿之助は3月21日に遠島を申し渡されたが、折から伊豆諸島への便船が出る季節だったので牢獄で待つ間もなく、出航の日となった。 島送りの船が出航する前日に囚人は獄庭に集められ、頭髪や髭を整えさせ糺問所に土下座させ、囚獄と奉行所から出張って来た与力とで、送られる島名が宣告される。 流人には島での当面の生活の資とするための金が与えられた。 揚座敷、揚屋に拘禁されている囚人には金3両(揚屋は1両)、紙2帖、船中の防備薬が与えられた。 百姓囚、平民は金2分(半円)、時服1着それに紙、薬が与えられた。

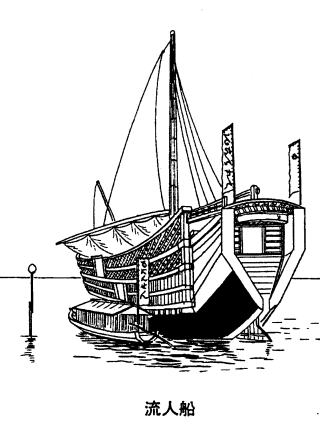

いよいよ出発の朝になると、永代橋の際または霊岸島(または芝金杉橋)から囚人護送用のはしけに乗せられて本船に移される。 永代橋から出るのはいかなることがあっても戻って来ることができない囚人、霊岸島または金杉橋の方は、何年かの後には特赦になる可能性のある囚人と決まっていたようだ。 船は品川沖で停泊して荷物などを積み込むが、この間に船手組の役人の許しを得て、家族、親類との最後の面会や差入物の積み込みも行われたようだ。 品川を出発してまず浦賀に向かう。 浦賀では牢屋入りと同じように、罪科と本人に間違いがないかなど最後の確認を行い、いよいよ伊豆諸島に向かって出航する。 当時は風が頼りの帆船であるから、直接伊豆諸島に向かうことは出来ないことが多く、稲取、下田などで風待ちをしながら島々に向かった。

記録によれば順風に恵まれた場合、江戸から三宅島まで5日間で着いたこともあったが、普通は20日間、時には70日もかかる事もあり、慣れない船旅で途中で死亡してしまう流刑者はそれぞれの停泊地に埋葬して行った。 流人船といっても、実は伊豆七島を春・夏・秋と年三回巡廻する五百石積の交易船に便乗した。 船頭以下7,8人で運行されており、流人監視のための幕府船手組の水主同心2名が乗り込んだ。 船内は座敷牢の形式になっており、武士階級と女は別囲、一般の罪人は雑居であった。 三宅島と八丈島の間には流れの早い黒潮(黒瀬川)が流れており、渡るのが容易でないため、八丈送りの流人も一度三宅島に上陸し、八丈行きの出航を待った。 八丈に着くまでの長い船旅と環境の変化に耐えきれず死亡する流人も多かったという。 流人は期間が決められているものと、決められてないものがあった。運がよければ将軍宣下などの慶事で恩赦、大赦があり、予想より早い帰還が許されることがある。約4割の流刑者がこの恩恵を受けたといわれる。 流刑地三宅島 この時代より少し古くなるが、天明2年(1782)の七島巡見誌の中に当時の三宅島の様相について次のように述べられている。

山は険阻で平地はなく、入江は乏しく船を繋留する場所もないこの島に2000人近い島民と幕府が送りこんだ100人余の流刑老が生活していたのである。この一文によっても当時の島民の貧しい目常生活がほぼ推察できる。 三宅島上陸 天保13年は記録によると、三宅島には6月に2回(町野左近御掛りと夏目勇次郎御掛り、各5人)、秋に1回(長谷川平蔵御掛りで7人)の流人船が着き、合計17人の流人が送り込まれている。 鹿之助は数10日の船旅の後、天保13年6月に三宅島佐次右衛門所有の船で島に到着した。 同じ春便のもう一艘の船で神道神主の井上正鉄が三宅島に送られている。この船は5月末に霊岸島お船手番所を出て三宅島に着いたのは6月7日夕方だったという。(正鉄の流刑は天保14年6月3日三宅島着という史料もある。) この時代、伊ケ谷村の大久保浜から国地(内地)への便船が発着していた。 一行は僧侶、修行僧、百姓の妻、無宿人各一人の計5人である。 百姓妻は「此者別囲にて差遣候」とある。 女囚は別の船倉に入れられて来た。 島に到着した流人の身柄は「流人請取り」の一札と引き換えに船手同心から島役人の手に引き渡される。島役人は改めて罪状の口書証文をとり、流人の爪印が押されると一切の事務処理が終わり流人生活が始まるのである。 三宅島流刑史によると、流人帳には鹿之助はこの時29才、罪状は「父之科」となっている。 村割 上陸手続きが終わると流人を受け入れる村を決める「村割」が行われる。 流人を受け入れる村側にとっては、凶悪罪人でなく、穏健でなるべく食料などの持参物を多く持っている裕福な流人を受け入れたいから、そこに地役人たちの職権乱用の余地が生まれ、問題となった事があった。そこで天保年間から公平なクジ引きとなった。 三宅島は当時5ケ村に分かれていたが、康之助と一緒に三宅島に送られた5人は次のように各村1人づつが割り付けられた。

鹿之助が村割された神着村は三宅島の北部にあり、かっては島役所があった島の中心地であったが、享保8年(1723)に伊ケ谷村に移り、陣屋と呼ばれるようになった。 島役所は島内5ケ村の上部組織で島全体を統括する役所である。 村での生活 村割が決まると、そこが流人の居住区域になり、区域外の他村に出かけて行く事は許されない掟であった。 居住区域内に幕府が建てた流人用の小屋があり、一戸に数人の流人が入れられた。 この「流人小屋」は九尺二間(4畳半の部屋と半間幅の土間)で、三宅島全島で66戸もあった。 流人は必ずしもこの流人小屋に住む必要はなく、金品に余裕のあるものは、村の空家などを借りて生活することも許されていた。 先に述べた井上正鉄がその手記の中で「俗に地獄の沙汰も金次第・・・」と書いているように、島までの船の中でも島についても、万事金がものをいう世界である。島についてからは流人頭や先輩流人などえの相応の振る舞いをしなければならない。 正鉄は記録によると鹿之助とともに一足先に三宅島に着いた恵教方に同居したという。そして再三「寅君よりの扶持・・」という言葉を繰り返していた。 寅君とはかっての信者の一人の丹後宮津藩主・本荘宗秀のことで、この大名からの仕送りで正鉄は比較的楽な三宅島での生活を送っている。 恵教の居所を出て百姓伝右衛門の隠居所に移り住み、初という島の娘を水汲女として迎えている。 鹿之助も江戸を出る時に充分な金品を持って来ることができたらしく、流人小屋ではなく村民の隠居所か離れを借りて住んで居た事が、後に述べるように水汲女を迎えている。 流人は江戸を出る時に、ある程度の食料や生活用品を持ち込む事が許されていた。 文献によれば流人の持参物の数量制限は次のようであったとされる。 予想外に多くの物品を持ち込めたが、これだけの金品を用意できた流人はわずかだったろう。 米 20俵 麦 5俵 銭 20貫文 金 20両 これらの物品で当面の生活は出来たかも知れないが、それを使い果たした後は、わずかな土地を借りて耕し、自給自足で生きて行くしか手段はなかった。 運がよければ、読み書きの出来る流人が村役場の書役に採用されることがあり、陣屋の書記役である大書役に取り立てられた流人もいる。 三宅島は比較的住みやすいところであったが、その食料事情は江戸とは比較にならず、百姓が米を口にできるのは年に何回もなかった。 ふだんは薩摩芋またはその切干、夏は麦こがし、あしたぐさ(あしたば)が主食であった。 関が原で敗れ八丈島に流された宇喜田(浮田)一族は、加賀前田藩から隔年で70俵の米を送ってもらっていたにも関わらず、一族の当主の宇喜田秀家が「せめて米の飯を食べて死にたい」と言ったと伝えられている。まず食う事が重要であった。 特に水不足で飢饉になりやすい小さな島ではまさに飢饉と隣り合わせの生活であった。 三宅島からの回船が江戸に発つ時に、島役人を通じて江戸の留守宅に米や味噌や醤油などを托送するよう依頼することは許されており、これを「見届物」と言った。 父の五郎左衛門が健在であれば、流刑先に金品を送ることはたやすいことであったが、父は死罪、仁杉家は断絶となっている。しかし分家の八右衛門(鹿之助には従兄弟にあたる)が有力与力として健在であったので、「見届物」を送ってもらう事は可能であったと考えられる。 この時代、重罪は係累にも及ぶことが多かったが、八右衛門は処罰を免れており、五郎左衛門が死罪になった後も与力として健在で、しかも五番組の同心支配役に昇進している。 ところで、流人は島にとって、新しい文明・文化をもたらす指導者であるとともに厄介な存在でもあった。八丈島に送られる流人が、三宅島で風待ちをしている間に甘藷を原料にした焼酎の作り方を伝授したり、後で紹介するような養蚕や織物をもたらしている。 一方、島民は限られた土地で生きていけるぎりぎりの人口を維持するために、間引きなどを強いられている中で、幕府から多数の流刑者を押し付けられる迷惑な存在でもあった。 天保年間だけでも251人(武士26、百姓15、町人58、僧侶41、女4、無宿人104など)が送り込まれた。 天保14年、八丈島と共同で幕府に対して「島民渡世に難渋するため」として、流人の赦免と、これ以上の流人送り込み停止を願い出ている。しかしこの陳情は受け入れらず、流刑制度は明治7年まで続いた。 現地妻 流人の島内での生活は労働を強いられる訳でもなく、居住区域内での行動は自由であった。しかしすべて放任という訳でなく配流地での規律を守るため、下記の法度があった。 1)内証便の禁止 2)島抜けの禁止 3)水汲女雇い入れの禁止 内証便とは御用船の船頭などに袖の下を使って島外に送る書簡を制限したものであり、島抜けは「破牢」であり、発覚すれば極刑が待っていた。水汲女は現地妻のことである。 内証便と島抜けは厳重に取り締まりがあったが、水汲女については黙認されることが多かった。 流刑者が病弱であったり老いていたりすると、許可を得て近親者や家来が付き添って流刑先に行く事が出来たが、流人の配偶者については如何なる理由があっても同行する事は許されなかった。 愛別離苦の苦痛を与えるためである。 鹿之助は江戸に妻子を残して来ている。 鹿之助が遠島の判決を受けた際、妻みやは「お構いなし」となっている。(実際には正式に結婚しておらず判決書では「妾」とある。) 妻が同行できないとなれば、流人は島に着くとすぐにでも炊事や家事を自分でしなければならない。島の女は新人(あらひと)好みという言葉もあって、流人に寄せる関心は高かった。 流人はよほどの凶悪罪人でないかぎり、島民から見れば先進地から来た文化人であり、教養人でもある。 流人たちの不遇な男所帯への同情と興味から内縁の関係になって行くことも多かった。なかには金銭的なやりとりもあって水汲み女になった例もあるかも知れない。 三宅島流刑史によれば、鹿之助はいつからであるか不明であるが、「たき」という名前の島の女を現地妻としている。 何年に書かれた記録か定かでないが、たきは42才と記録されており、11才になる娘もいたと記録されている。 妻も娘もいたのであるから、当然、流人小屋に住む訳に行かず、たきの知り合いの村民の隠居所か離れを借りて住んだのであろう。 神道の門人に (古屋甚一著 三宅島小次郎控 より) 鹿之助は少し遅れて三宅島に配流となった井上正鉄に師事、神道の門人になっていた。 井上正鉄は館林藩士、安藤真鉄の次男に生まれ、武州足立郡梅田村神明社に入り、30年間に渡る諸国修行の後、神道「禊教」を開き、教祖となった。 時あたかも天保改革の真っ只中、幕府は神道家に対する監視を強化していた。この禊教が天保14年(1843)6月、「世を惑わす異学異説」とみなされ、教祖井上正鉄には「御疑之筋にて遠島」の申し渡しがあり、6月3日三宅島配流となった。 53才であった。

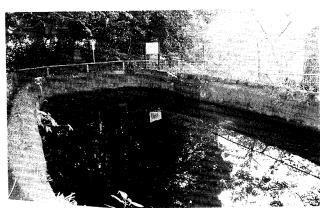

正鉄は伊ケ谷村に村割となったが、病人の看護、養蚕の改良など島民の生活向上に貢献した。 特に内地から土と石灰を取り寄せて作った天水をためる溜池(たたき井戸と呼ぶ)を作って、村民の水汲み重労働を軽減した功績は大きい。 これは後に小金井小次郎によってより堅牢で容量の大きな溜池に改修されている。 また、天保15年には島内に天然痘が流行正鉄の隣家に病人が発生した。重病で医者もさじを投げる病人に正鉄はみずから薬を調合し、難病を治癒させたという。在島6年、嘉永2年2月に病没している。 流人には葬儀が禁じられていたが、島への貢献度が高かったため、妙楽寺住職が導師となって盛大荘厳な葬儀が営まれ、「徳安充満居士」の法号が贈られた。 また流人としては異例の立派な墓も建立された。(左写真) 鹿之助は住む村は異なっていたが正鉄と交流があったようで、神道の門人になり、この関係で、後述のように正鉄が取り寄せた新しい蚕の種を神着村に導入する役目を果した。 左の写真は小次郎が流人を動員して作った溜池「小次郎井戸」 長さ 約14m 幅 約7m 深さ 2m 島の養蚕業にも貢献 三宅島誌によれば弘化3年(1846)、内地から取り寄せた新しい蚕の種を鹿之助が1年間養育し、これを島民の利八他に分け与えたところ、在来の蚕にくらべて利点が多く、この種による養蚕業がたちまち村中にひろまり、島全体にも広がって行ったという。 利八という島民は進取の精神に富んでいたようで、島にない技術や知識を持つ流人が来ると積極的にそれを導入した。 また当時では稀であった内地にも旅行し、伊勢参りをしているが、この時も油絞りの新しい方法を村に持ち帰り、椿油を絞るのに応用している。 下は鹿之助が滞在した幕末期のみ三宅島神着村の記録

上記の記事に登場する「おいね」という女性については三宅島流人在命帳に次のように記載されている。 天保六年四月流罪 密通之御科にて遠島 安藤対馬守知行 今井龍蔵方に居り候 はん妹 真言宗 いね 37才 (伊ケ谷村) 島に貢献した流人達 流人は先進地である国地(内地)から来た知識人、文化人でもあるので、様々な流人が島にない文明、文化を持ち込み、島民の生活向上に貢献している。

内地への帰還

鹿之助関連年表 流人帳に天保13(1842)で29才とあるから、これを基準とすると鹿之助の生涯は次のようになる。

次男(養子)の清之助がたった2年間で帰還できたのに比べると、同じ「父の科」で20年近くも三宅島にいたと考えられる。この「刑期」の差は大きい。 これは、判決文に

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||