|

江戸の仁杉家の菩提寺は小石川の喜運寺である。周囲に伝通院、無量院などの寺院が多い地域で現在は文京区白山二丁目になっている。

喜運寺は正式には曹洞宗光山喜運寺といい、慶長元年(1596)、まだ江戸の幕府が開かれていない時代、江戸城桜田門内に草創された。当時は起雲寺といった。

慶長9年(1604年)、幕府が開かれて江戸城を拡張するため、駿河台に移転し、更に元和年間には御茶ノ水に移った。

しかし、明暦3年(1657年)正月、江戸城天守閣が焼け10万人が焼死したという明暦の大火(振袖大火)で喜運寺も類焼したため、小石川村の現在地に移転した。

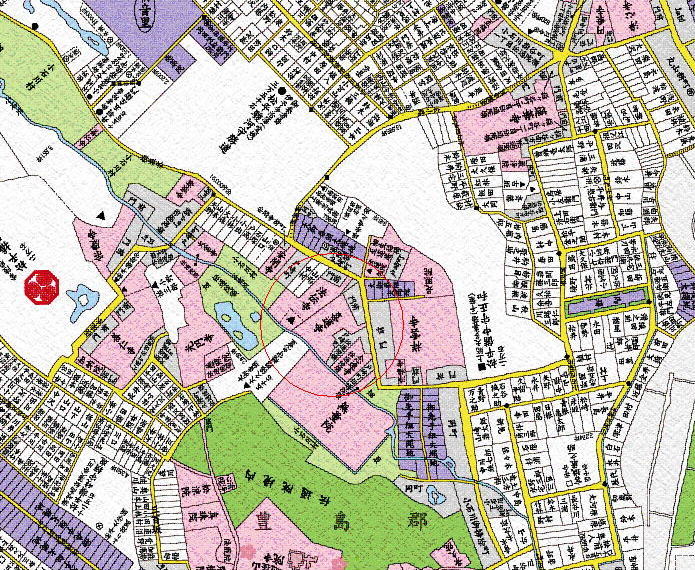

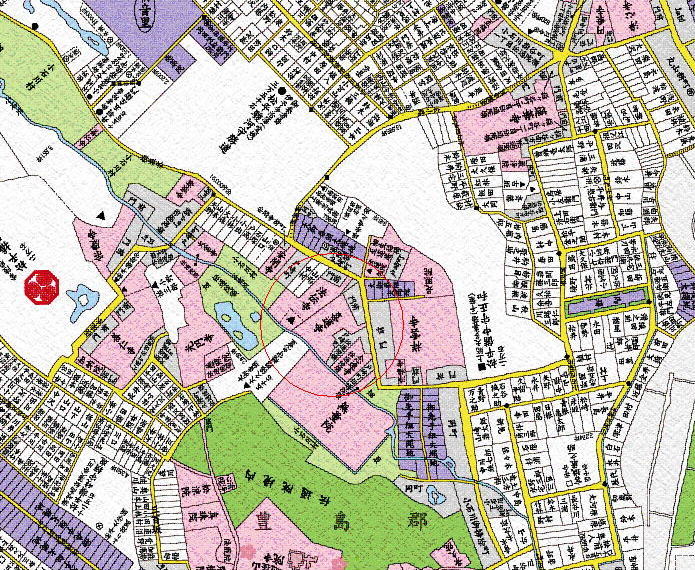

寛永7年(1854)の江戸切絵図にも、伝通院の北側すぐ近くに、法伝寺と念速寺に挟まれた喜運寺が見える。

大正15年、東京市の方針で寺域や墓地の有効利用のため、市外への移転や、改葬が進められ、仁杉家の先祖代々の墓も3基のみを残し他は寺に寄進された。

更に昭和6年、東京市の都市計画で南側の川を埋め立て広い道路を作ることになり、250坪の墓地のうち180坪が収用されることになった。寺と檀家が相談し、複数基の墓石をもつ家は1基にまとめる事になり、仁杉家も安政年間に建てられた墓石のみが残され、現在に至っている。

江戸期には2千坪はあったと思われる寺域も今は大幅に減り、拡張された千川通り(436号線)に沿ってひっそりとした寺になっている。

| 喜運寺の位置(ポインタを置くと現在の地図に変ります。) |

|

|

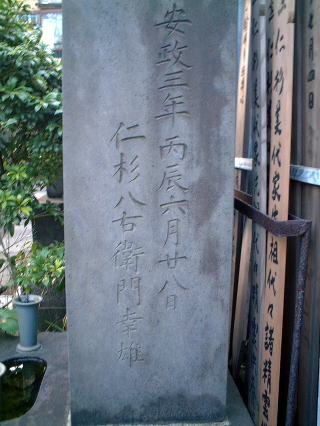

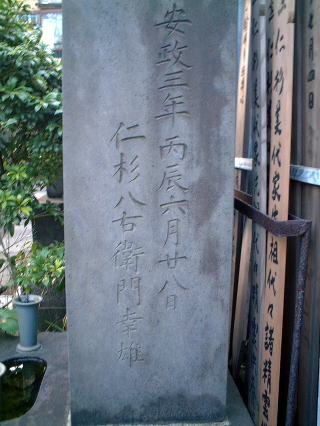

現在残っている墓石は安政年間に仁杉八右衛門幸昌が父八右衛門幸雄の墓として建立したものでその正面には仁杉家代々之墓,右側面には安政3年丙辰6月28日 仁杉八右衛門幸雄とある。また左側には

光 文政2年巳卯11月6日

智 安政6年巳未8月20日 |

とある。

これは八右衛門幸雄の妻の名前と命日であり、光は先妻「光順院殿法室妙照大姉」、智は後妻 「智明院殿操月貞光大姉」の頭文字である。

先妻は文政年間に亡くなり、後妻を迎えたものと思われる。

なお、裏面には昭和になってからの刻印で、墓地が削られ、墓石も少なくなった次第が書かれている。

明治の頃は喜運寺には仁杉家の紋所の入った茶碗や皿などが用意されていたほどだったといい、おそらく多くの墓石が並んでいたものと思うが、今はこの八右衛門幸雄の墓石一基を残すのみである。

「仁杉家累代之墓」とあり、2代幸高も喜運寺に葬られたとされているが、仁杉圓一郎氏によると2代幸高から5代幸次までの墓は駿河へ移葬されているという。

遥拝塔

喜運寺には左の写真のような「仁杉伊賀守藤原幸通」の遥拝塔が残っている。 喜運寺には左の写真のような「仁杉伊賀守藤原幸通」の遥拝塔が残っている。

仁杉家の墓所内で他の墓石と並んでいたものと思われるが、現在は其の他大勢の墓石とともに狭いところにかろうじて立っている。

仁杉家の始祖幸通の墓は遠く駿河国仁杉村にあるので、ここ江戸喜運寺から遥拝するために建てたと書いてある。

おそらく与力仁杉家9代五郎左衛門幸信が建てたものと思われる。

父祖の地に墓所建立 参照

喜運寺は、堀帯刀の菩提寺でもある。 堀帯刀秀隆(1500石)は、長谷川平蔵の前任の火盗改で、「鬼平犯科帳」にも登場し、与力筆頭の佐嶋忠介はこの下にあって「忠介で保つ堀の帯刀」とはやされた。

延命豆腐地蔵尊

この寺は「豆腐地蔵」で地元の人たちから親しまれている。 これは寺の南東の角にあったお地蔵さんに次のようないわれがあるからだそうだ。

むかし、享保(1716〜1736)の頃、喜運寺の門前に豆腐屋さんがあった。 むかし、享保(1716〜1736)の頃、喜運寺の門前に豆腐屋さんがあった。

ここによく豆腐を買いに来る小坊主がいた。ところが、その小坊主が買いに来る日にかぎって売上げのかごの中に小石が数個入っているのに気がついた。

主人の吉兵衛さんは、「あの小坊主がくさい」と考えた。

ある日、いつものように小坊主が来たので、吉兵衛さんはそっと後を追った。すると、気がついた小坊主は逃げ出した。

「待てー!」と叫んで追いかけた。そして、吉兵衛さんは包丁で小坊主の肩を打った。

「キャー!」

という悲鳴とともに、小坊主は姿を消してしまった。

驚いた主人は、これこそきつねかたぬきの仕業かとあかりを照らして見ると、地面に石のかけらが落ちていた。石は水のようなものでぬれて点々と喜運寺の地蔵堂まで続いていた。不思議に思った主人は、堂内の、お地蔵様を見ると何と肩先が欠けているではないか。さっきの拾った石をそこに当てるとピタリと合った。小坊主は、お地蔵様の化身であったのである。

それから、このお地蔵様を人々は、「とうふ地蔵」と呼ぶようになった。そして、願いごとのあるときには豆腐を供えた。 |

|

喜運寺には左の写真のような「仁杉伊賀守藤原幸通」の遥拝塔が残っている。

喜運寺には左の写真のような「仁杉伊賀守藤原幸通」の遥拝塔が残っている。

むかし、享保(1716〜1736)の頃、喜運寺の門前に豆腐屋さんがあった。

むかし、享保(1716〜1736)の頃、喜運寺の門前に豆腐屋さんがあった。