|

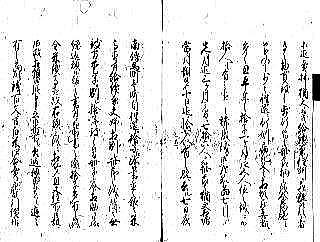

天保飢饉

11代将軍の家斉は50年間におよぶ長期間将軍の地位にあった。

その前半の文化年間までは寛政改革の質素倹約が受けつがれたが,文政年間に入ると,品位の劣る貨幣を大量に流通させたことで幕府財政はうるおい,将軍や大奥の生活は華美になった。また商人の経済活動も活発になり,都市を中心に庶民文化の花が開く事にもなった。

しかしその反面,関東の農村のように,在地の商人や地主が力をつける一方で,土地を失う農民も多く発生して荒廃地域が生じた。 これに追い討ちをかけたのが天保の大飢饉である。 天保元年(1830)と2年(1831)は天候も良く、まあまあの作柄だったが天保3年(1832)から4年(1833)になると、各地で天候不順による不作が続き、収穫が例年の半分以下という凶作となるところが多くなった。このため全国的な米不足を招いて,きびしい飢饉にみまわれた。

農村や都市には困窮した人びとがみちあふれ,百姓一揆、打ちこわしが続発したが,幕府・諸藩はなんら適切な対策をたてることができなかった。

飢饉は戦乱により田畑を荒らされ、労働力を奪われるために起こる人為的な飢饉もあるが、旱害(ひでり)、冷害、疾病、風水害、虫害など自然の猛威の前になすすべがなく凶作となってしまうことの方が規模は大きい。

江戸時代になって戦乱がなくなり、用水堀や灌漑設備も多くなり、凶作の回数は減って来た。しかし、米を主食とする日本人がが、稲の実る北の限界まで田を耕して、米作をするようになり、しかもこの北限地方の産米に依存するようになると、例年より少し涼しいだけで冷害となり、米の収量はがた落ちになる。

江戸後期になってから奥羽地方が米産の重要地帯となったため、この地方の冷害が全国の米の収量に大きな影響を与えるようになった。

後世の歴史家が近世の三大飢饉と上げる享保の飢饉、天明の飢饉、天保の飢饉はいずれも東日本を中心とした冷害によるものである。

飢饉は長期にわたることが多い。 大凶作の年には、百姓の栄養状態が悪化し、伝染病などが流行って、飢えのために種籾(たねもみ)さえ食い尽くすところから、翌年は労働力の投下が著しく不足して、作柄が悪くなる。 米作は天候だけでなく半年以上にわたっての生育期間における諸現象の影響の総決算なのである。

天保3年(1832)九月、江戸で琉球風邪と呼ばれた感冒が大流行し、追い打ちをかけるように11月には大地震が発生した。

天保4年(1833)、奥羽地方は6月に大洪水、8月に冷害に見舞われた。 関東にも大風雨があり、全国各地とも平年の三分ないし七分作で米価高騰し、各地に餓死や捨て子、行き倒れが出て、騒動が起こった。更に出羽、越後、佐渡地方で大地震が起こり被害甚大、死者が百人を越えた。

天保5年(1834)、6年(1835)も天候不順がつづき不作。出羽で疫病が発生、秋田藩では5246人が死亡、諸国に三日はしかと呼ばれる疫病が発生した。奥羽ではなんと8月中旬に大雪が降った。

天保7年(1836)も天候不順が続き、諸国で冷害、大洪水が発生、作柄は全国平均四分作という状況で食料不足が深刻化し、米価が急騰した。

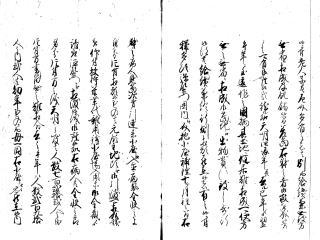

天保3年には一両で8斗8升3合3勺から9斗3升8合だった米価は翌年10月には5斗2升5合8勺に急騰した。 公儀は買占めを禁止し、廻米を勧めたが悪徳商人の介入も目だったので関東一円の村々の持米を調査し、不相当の貯蔵を禁じた。

天保6年には6斗3升5合程度で推移したが、天保7年になると新米相場は3斗2升8合と急騰した。更に翌8年2月には江戸で2斗6升2合という記録的な米価となった。

天保3年の8斗8升3合3勺に比べれば実に3.4倍の価格である。

このように天保4年から7年にかけての天候不順による連年の大凶作に農民は収穫が減り、町民は高い米価に苦しみ、全国的に疲弊した。

例えば奥州仙台領では農民の離散・餓死や田畑の荒廃ははなはだしく、死者は数万にのぼったと言われ、江戸では諸物価が高騰し、農村よりの流入者や行き倒れがやまず、その惨状は天明の時にも劣らなかった。

秋田藩の人口はおよそ40万人だったが、うち死者が10万人出たと幕府に届け出られた。

甲斐国郡内(都留郡)の飢饉はとりわけ深刻で、農民の一揆を引き起こした。 郡内地方はもともと耕地が狭く、米は自給が出来ない状態であったが、この不作で農民は収穫期になっても米どころか粟や稗も口に出来ない深刻な飢饉となった。

事の起こりは下和田村の百姓達の蜂起だったが、むしろ旗をたてて谷村にある代官所に行く途中の村々の百姓が加わり、数百人に達した。 この農民一揆は周辺の藩からの武力投入で収まったが、各地に飛び火して全国的に不穏な状況となって来た。

全国からの米の集散地である大坂でも飢饉の影響は大きく,餓死者があいついだ。 しかし,富商らは米を買い占めて暴利を得る一方、町奉行は窮民の救済策をとることもなく,米不足のおりに,大坂の米を町奉行みずから大量に江戸に回送していた。これが翌年2月の大塩平八郎の乱の原因となる。

江戸市中も近郊の農村も飢饉の惨状は目を覆うようだった。 飢饉で食えなくなった農民は、江戸に行けばなんとかなるだろうとどんどん流れ込んで来て江戸に浮浪者があふれ、治安も悪くなった。 路上での追いはぎ、強盗が頻発して奉行所への訴えが絶えない状況となった。

江戸の治安と民生を預かる町奉行所としてはまさに非常事態である。

飢民の救済

幕府は町奉行所を窓口として濱御殿(現在の浜離宮)の堀の浚渫、江戸城の堀の浚渫、小石川養生所の修理などを行い、飢饉で困窮する町人に仕事を与えた。 濱御殿の浚渫には毎日420人、160日間という大掛かりの救済事業だったが、焼け石に水、飢民は減らなかった。

五郎左衛門は年番の相役原善左衛門と連名で奉行に公儀の御救小屋設置を提案した。そしてその費用を町会所の積立金から出させることにした。

早速町年寄を呼び寄せた。 町年寄は樽屋・奈良屋・喜多村の三家が代々世襲しており、その配下に町名主がいて、公儀からの御触・指令の伝達、株仲間の統制、人別調査、新地の地割など江戸の町政の実務を担当していた。

町年寄からは「町役人の屋敷の前で粥の炊き出しをはじめたが、噂を聞きつけた浮浪者が殺到し、たちまち用意した米がなくなってしまった。」「町会所の籾倉からも米を出し炊き出しをやっているが、顔見知りの町名主が物乞いに身をやつして炊き出しの列に並んでいるほどで、籾倉もこのままだと1ケ月も持たない。」などと訴えが相次ぐ。

「会所の積立金も底をつきそうだ。」「町役人だけではとても埒があかない、ご公儀からのお助けをお願いしたい。」という悲鳴があがる。

町会所積金から2回にわたり米銭を支給したが、その受給者の総数は70万人にも上った。

町奉行の名前で老中に公儀の援助を申請したが、幕府の財政も逼迫していた。幕府の領地(天領)からの年貢米はこの数年減る一方だった。

「困窮する市民にお救い米を支給するだけではすぐに米倉が底をついてしまう。町人たちに仕事を与えよう。」

町奉行所は濱御殿(今の浜離宮)の堀を浚渫する仕事を町人たちにさせて日当を払った。 しかし雇える人数に限りがあり、その日当では日増しに増える困窮者の救済には「焼け石に水」だった。

奉行所や町年寄の必死の努力にもかかわらず江戸の飢饉は更に深刻化した。

9月になり、朝晩冷え込むようになると飢餓に苦しむ流民が商家の軒下などで衰弱死するようになってきた。 冬に向かって事態は悪化の一途を辿り、更に多数の流民が流れ込んで来た。 気温の低下とともに着の身着のまま路上で暮す人々はつぎつぎに栄養失調と疲労凍死で死に始めた。ひつの通りに10、20と死体が放置されるようになった。

鎌倉河岸の飢人小屋には路上で衰弱した者たちがつぎつぎに担ぎ込まれた。自力で歩けるものは既にまれであった。

小屋の中は倒れた人々が積み重ねるように寝かされていた。 近隣の有志やまだ動けるものが看護にあたったが衛生状態は最悪だった。

死ぬと空き地に穴を掘って埋めたり、川に流した。 一日に何百人も死ぬので、大きな穴を掘りまとめて埋めたため、上にかけた土は一尺もなく、しかも砂地であったから腹をすかせた野犬はひとかきで掘り返してしまう。 野犬が死体の手足を食いちぎり市中を咥えて走りまわり食い飽きると放置した。通りは死体と食いちぎられた手足が散乱した。

親を失って泣き叫びながら町中をさまよう幼児が野犬に襲われる事もあった。

ひっそりと静まり返った貧家をのぞいて見ると、そこに人間の干物同士が抱きあったまま飢え死にしていた。 空腹に堪えきれず、通る人にみさかいなく物乞いしているうちに息を引きとるお年寄りも、あたりまえの光景になった。

餓死する者は、毎日市中で7,8人にも達しているのではないかという噂も流れた。江戸城の濠や市中を縦横に流れている堀川は、身投げする人々の墓場に変わってしまった。

天保7年の秋も深まり十月になると米が市場から姿を消してしまった。

大消費人口を抱えた江戸もその影響を直接受けて混乱状態におち入った。 10月ひと月だけで餓死者、行倒れが100名に達し、捨子53人、欠落118人、盗賊157人、湯屋着逃げ158名という数字が残っている。

前年の餓死者は122人であったから、この年の餓死者は桁違いに多くなった。

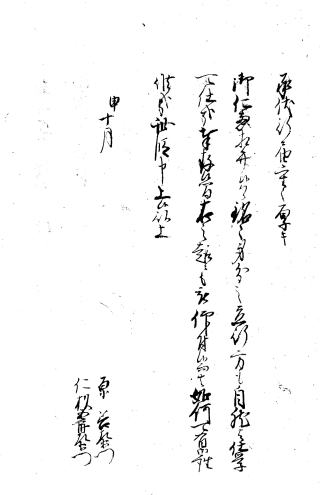

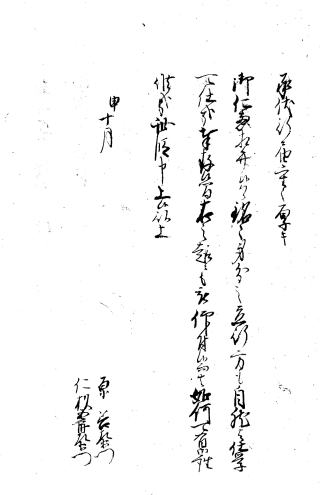

この年の飢饉が未曾有の規模で、江戸の米不足が更に深刻化し、これまでのような町会所に蓄えた米、金だけでの御救い小屋では事態を収拾できない事がわかり、天保7年10月、五郎左衛門は相役の年番与力・原善右衛門との連名で次のような書類を奉行に提出し、公儀による御救小屋の設置が必要であると提案している。

| 「町方飢渇者御救之儀ニ付申上書付」 |

この書付は飢饉にあえぐ市中の状況を捨子の数などの数字をあげて報告した上で、公儀による救援の必要性を説いている。

南町奉行、筒井伊賀(紀伊)守への上申書の形をとっているが、奉行が署名捺印あるいは花押を付して老中に提出したものと考えられる。 |

|

町方飢渇者御救之儀に付申上書付

原善左衛門

仁杉五郎左衛門

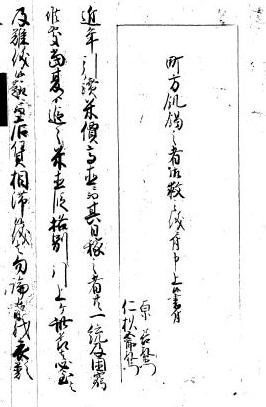

近年引続米価高直に而其日稼之者共一統及困窮候処当夏より追々米直段格別引上け此節は必至と及難儀候趣に而店賃相滞候儀は勿論、家財衣類

|

|

等迄売払、猶夫に而茂給続兼住所に相離候類之者有之、物貰致し歩行候而も此節柄之儀食物施し候ものは少なく、往還に行倒病死又は相煩罷在候者も多く、且平年は捨子一ケ月に四五人位之儀に而拾人も有之事は稀成儀に御座候処、当七月より先月迄三ヶ月之間に七拾六人に而、此節は猶更相増、当月朔日より十日迄に拾七人有之、既に去七日夜南伝馬町壱丁目往還に捨子江添候書置之趣は米価直に付給続兼、夫婦相別レ、此節之儀に候得は無致方愛子に別れ捨子に致候間、此子之命相助り候様、繰返願候趣之書付に而、前書之通捨子多有之候儀は全米価高直故、右類之儀に相聞、且又住所にも離れ御救相願候段申立、御番所江欠込願出候者も追々有之、当時銭百文に付白米四合売に而暫引続居 |

|

候に付、老人子供厄介多有之者は別而給続兼、無致方無宿に相成、及飢渇候間、差当右体之者御救被成候方にも可有御座候哉、然る処天明四辰年并去る巳年より翌午年に到、違作之国柄其土地に住居難相成可使方無之無宿ニ相成、御当地江出、物貰ひ致し歩行候得共、給続兼、終ニ行倒、相煩罷在候者有之候ニ付、穢多頭弾左衛門囲内江介抱小屋補理、十ヶ月間右体之病人見当次第引連参、小屋江入置、病気全快之上、身分片付相願候ものは、元領主地頭江御引渡可相成積被仰付、扶持米・薬代・雑用銭・小屋場入用等御金蔵より請取、弾左衛門江相渡候儀ニ御座候処、右病人共全快之節、身分片付方之儀、天明之度は人数七百弐十人之由、方付方書留無之難相分、去々午年は人数弐百九十人之内弐人は幼年ものに而母一同右小屋江入罷在候内、 |

|

母は病死致し候ニ付、幼年もの弐人元領主江御引渡ニ相成、其余は銘々国元江可立返旨申立候に付、上方もの之分は品川宿、奥州筋之ものは千住宿、其他御府内町外迄引連見送遣候儀に有之候処、今般之儀は在方もの之儀には無之、元町方人別之者に而俄に住所に離れ候もの共ニ付、前書之振合を以穢多町之内江被差置当座之御救被成下候共、跡々之可取続手段無之、其上穢多共之手に掛り養育受候而は、後日身分立戻方之運びも自然不宜、旁終に無宿非人に相成候者多く可有之哉、左候得は一旦之御憐には可相成候得共、小屋引払候節、矢張立行難相成儀に付、勘弁仕候処、場所を見立、三間に弐十間程の小屋を弐ケ所も相建、町会所より朝夕之賄い御救被下、昼之内は銘々商ひ等にも罷出候様相成候はば、元手銭にも有附小屋、 |

|

引払候節店持候儀も出来可申哉、尤此度之もの共は元手銭にも尽果仕舞候程之ものに付、商ひ渡世可相成もの之分江は、右為取続先達而町々江御救被下候趣に准し、壱人に付銭四百文宛も被下置候はば、渡世にも取付可申候哉、,勿論猥に小屋入等申付候而は左迄に無之ものも這入候様相成、際限も有之間敷候間、前書之通両御番所江欠込御救相願候ものは、元町之町役人呼出し、一ト通相糺実々極貧に而住所にも相離候程之者相違無之候はば、小屋入申付、且行倒者は元より無宿非人之分は是迄之通溜預申付、其外及飢渇行倒候に相違無之者は、糺之上小屋入申付候はば、御仁恵之程行届可申哉、,勿論月限之儀は凡三ヶ月も小屋入申付、其内出稼等為致、元手にも有之候様精々怠り無之様見廻り之役人教諭致し候はば一命之境実意に |

|

承伏行届、重々厚き御仁恵相弁候はば、銘々身分之立行方も自然と仕学(覚か)可仕哉奉存候間、右之趣にも被仰付候而は如何可有御座候哉、此段申上候、以上

申十月

原 善左衛門

仁杉五郎左衛門 |

|