背景となった刃傷事件

御救米の買付に不正があったのではないかと疑いを持った勘定奉行の矢部定謙は、調査をはじめるがなかなか関係者は口を割らない。 そのうちに矢部が西の丸留守居役という閑職に左遷されてしまう。

しかしあきらめない矢部はその後も買付に関係した仙波太郎兵衛や奉行所同心を呼び出して調査を続ける。いろいろ策を弄してついに買付にあたった同心の一人、堀口六郎左衛門が真相を話す。

しかも、すべては五郎左衛門と佐久間のせいで堀口は何の責任もないと矢部に報告した。矢部はこれを老中に報告して首尾よく町奉行になる。 堀口親子は新しく奉行として着任した矢部から優遇された。これに怒った佐久間が堀口の殺害を思い立った、というのが奉行所刃傷事件である。

詳しくは刃傷事件参照

駕籠訴

奉行の矢部は奉行所内刃傷事件を佐久間伝蔵の乱心ということで処理したが、佐久間の妻かねはこの処理に不満をもった。 乱心などではなく堀口を討つ理由があったのだと主張し、老中の行列に駕籠訴したという。

江戸時代のいろいろな文書を蒐集して多くの著作を残している三田村鳶魚の「捕物のはなし」の中に、

(前略)

鳥居はさらに手を廻して、佐久間の女房を使って水野越前守に駕寵訴をさせ、矢部が勝手なことをしているのを裏書きさせた。矢部にはまさに、人を呪えば穴二つの結果になった。(後略) |

とあり、矢部の追い落としを模索していた鳥居が佐久間の妻をそそのかして老中水野越前守に駕籠訴をさせたという。

また藤岡屋日記(弘化2年)の矢部定謙に関する記述の中に

(前略)

6月2日駿河守御役宅、同人組同心佐久間伝蔵意趣有之、同堀口貞五郎、高木平次兵衛を及刃傷、其時貞五郎ハ即死、平次兵衛ハ深手存命、然ル処、伝蔵義乱心之趣ニ御届致、御徒目付之身分請、此一件事済候処、伝蔵妻かねと申者、夫伝蔵乱心ニ無之、深キ趣意有之趣、証拠書物を以真田信濃守殿へ駕籠訴候ニ付、同年11月5日御吟味ニ相成、矢部駿河守与力仁杉五郎左衛門外3人、遠山左衛門尉組与力壱人、並に町方用達3人、米穀問屋多数、左衛門尉御役宅江呼出、御目付鳥居耀蔵立合、一通り尋之上、仁杉五郎左衛門外同心2人揚屋入、其外は差返ニ相成、其外米穀問屋2人入牢、天保12丑年12月廿一日駿河守御役御免寄合

後略

|

とある。 三田村鳶魚は「水野越前守への駕籠訴」としているのに対し、藤岡屋日記では「真田信濃守へ」となっている。

三田村の著書は明治になってから伝聞をもとにして書いているのに対し、藤岡屋日記は事件当時の記事であり、藤岡屋日記の方が信憑性が高いと思われる。

真田信濃守幸貫は天保12年6月13日、水野越前の推薦で老中に就任している。老中は譜代大名の中から選ばれる事になっているが、真田家は外様大名だ。 異例の人事であったが、これは幸貫が享保の改革で聞こえる松平定信の次男であり、更に8代将軍吉宗のひ孫である血統がものを言ったのであろう。

なお、この他に駕籠訴があったという公式な記録は見つからず、駕籠訴の日付もわかっていない。

藤岡屋日記に五郎左衛門他が揚屋に送られたのが10月上旬とあるので、10月上旬以前、6月以降の事と考えられる。

なお、天保12年11月5日の刃傷事件に対する判決(封廻状)に

お構いなし

当時遠山左衛門尉組与力給仕役豊田重三郎方同居

元同組同心佐久聞伝蔵妻 かね (36)

豊田重三郎 (44)

|

とあり、佐久間伝蔵の妻およびその兄豊田重三郎の名が見える。

伝蔵の妻かねは伝蔵の自殺後は実家(北町奉行所の給仕役の兄の家)に戻っていたが、駕籠訴に及び罪に問われていた。 しかしその後の判決では情状酌量の余地があり「お構いなし」になったと解釈できる。

小説に描かれた駕籠訴

三田村の著作では鳥居が矢野を奉行の座から引きずり落としすための画策の最終章として、刃傷事件を起こし自殺した佐久間伝蔵の妻をそそのかし、時の権力者である老中水野忠邦の登城時に「駕籠訴」をさせたとしているが、松本清張の小説もおおよそそのような内容である。

佐久間の未亡人かねはこの年、36才。 夫伝蔵が仁杉五郎左衛門への忠誠心と、その後の奉行所の処置に怒り、刃傷事件を起こして自害して果てた後は、北町奉行所の与力給仕役をしていた実兄の豊田重三郎(当時44才)の家に身を寄せていた。

かねは奉行矢部駿河守の片手落ちの処分に不満があったようで、鳥居の指金で駕籠訴を決意した。

松本清張の「天保図録」でも、鳥居忠耀が部下に命じて佐久間の妻かねに近づきさせ、因果を含めて駕籠訴を行わせ、また駕籠訴をさせることをあらかじめ老中に耳打ちしてあったという。

駕籠訴」は文字どおり、駕籠で移動中の権力者に訴状を渡す行為で、これを行うと厳罰に処されたが、訴人が女の場合には比較的大目に見られることが多かったという。

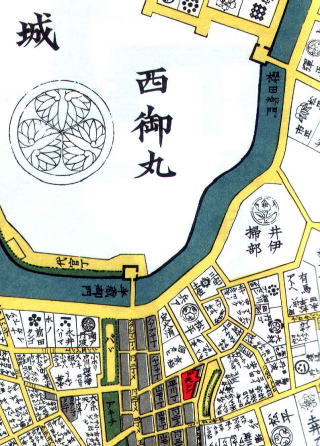

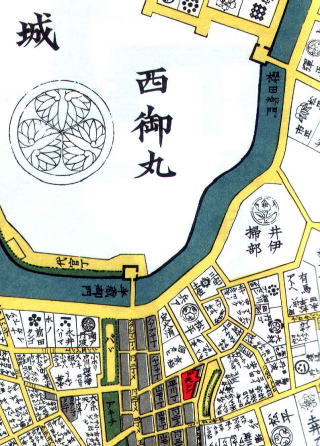

ところでこの小説では水野の駕籠が半蔵門前を通るとあるが、この当時水野の上屋敷は西の丸下、お城に最も近い一等地の郭内にあったので半蔵門前を通る事はない。中屋敷も芝の方にあったので登城のために半蔵門前を通過することはなかったと考えられる。

松本清張が描く「駕籠訴」は下記のとおりである。

冬の穏やかな陽射しが地面いっぱいに明るく撒かれている。いかにも春を迎えたという暖かい朝の陽射しだった。 冬の穏やかな陽射しが地面いっぱいに明るく撒かれている。いかにも春を迎えたという暖かい朝の陽射しだった。

一人の年増女房が長い塀の陰に隠れていた。すぐ横には別の男が、その女とは関係なく人待ち顔に立っている。

前の濠を越して石垣の上にも、その上の鬱蒼とした森にも明るい光線が当たっている。森の奥は西の丸だ。

西の丸下の、この辺の大名屋敷というと、北から数えて前田、水野、永井、南部の諸侯が並んでいる。次が建物のない草原の御用地で、つづいて麹町一丁目、定火消役屋敷、松平兵部大輔、三宅土佐守と濠端を前にして並んでいる。

半蔵門から四谷御門を通って真直ぐに西(地図の下方向)へ甲州街道が通っている。

万一の場合に備える甲府城との直轄軍用道路だ。この道筋は、番待ちから、四谷、内藤新宿の大木戸に至るまで旗本諸士の屋敷で固められている。

半蔵門は、鉄砲五挺、弓三張、長柄五筋、持筒二挺、持弓一組、右を万石以下三千石以上の旗本が三カ年勤番で警固する。

陽射しがかなり高くなった四ツ(午前十時)前であつた。

大名行列が濠端沿いに、その半蔵門の前を通りすぎていく。行列は小走りの駆足だった。

普通の大名は、ゆっくりと行列を押し出していく。だが、老中に限つて、さも忙しげに早駆けでいく慣習になっている。

一説によると、天下に何かの変事が突発した場合、老中の駕籠が急いでいくと、諸人に目立つので、日ごろから老中のものに限って急ぐのだという。

その急ぎの行列が半蔵門の前を過ぎて、定火消役屋敷の前に来たときだつた。先ほど長い塀の陰にうずくまっていた女が、とつぜん、駕籠を目がけて走り出した。女は路上にまろびながら膝をつき、片手に訴状を高く差し上げていた。

「お願いでございます」

供頭が睨みつけて、

「しつ」

と叱ると、女は怯まずに転がって、そのあとを追った。

行列自体が早駆けなので、女もそれを追うのに必死だった。髪を振り乱し、着物の裾は泥だらけになっている。

「お願いの筋がございます。御老中、水野越前守さまの御行列と見て・・、お願い・・、どうぞ,の訴状をお受け取りくださいませ」

それを駕籠脇の供頭が跳ね除ける。うしろに従う供武士も女を睨みつけて過ぎた。

これが日比谷御門を通って大手前に出ると、少々ことが面倒になってくる。

この辺は、諸大名の行列の途上でごった返しになるからだ。

中年女は、さらにしつこく駕籠を追う。三宅土佐守の屋敷から井伊掃部頭の屋敷にかけては下り坂になっている。それを転がるようにして慕うのだった。

すると、何度目かに、供頭の手が女の差し出した訴状をさっと奪い取ると、懐に捻じ入れた。

行列は、そのまま何事もなかったように通過した。女は、放心したように路の上に崩れて、行列にひれ伏していた。

水野の行列は大手前にさしかかった。ここで供回りの中問を置いていく。

これは諸大名といっしょなので、その混雑はひととおりでなかった。また、主人が下城のときは、これを迎えるのに諸家の供回りが擦み合い、喧嘩まで起こったくらいである。

水野越前守が、その訴状を供頭から貰って中を開いたのは、御用部屋にすわってからだった。

忠邦はこっそりそれを読んだ。 内容は鳥届耀蔵から聞いたとおりだ。南町奉行所で佐久間伝蔵なる者が、不正米買付一件で刃傷を起こしたが、その当事者である堀口六左衛門が未だに在任しているばかりか、その後昇進している。このご処置には何とも合点がいかない。ご政道を明らかしていただくため、不敬を顧みず駕籠訴に及んだ、と認めてある。

訴人は、南町奉行所で咽喉を突いて死んだ佐久間の女房の名前かねになっている。

忠邦は、これを元どおりに収めて、重要書類を入れる手文庫の中に納った。横に老中真田信濃守幸貫がいて、ちょいと不審そうな眼を送ったが、そのまま若年寄部屋から回ってきた書類を閲覧している。

ほかの老中もそれぞれ机の前で書類の花押をしていた。誰もこの訴状の内容に気づく者はいない。 |

駕籠訴については近世の非合法的訴訟にその事例が詳しく説明されている。 |

冬の穏やかな陽射しが地面いっぱいに明るく撒かれている。いかにも春を迎えたという暖かい朝の陽射しだった。

冬の穏やかな陽射しが地面いっぱいに明るく撒かれている。いかにも春を迎えたという暖かい朝の陽射しだった。