原宿の由来

原町は、「原」と「浮島」の二地区によって構成されているが、その地名は、浮島沼が作り出した浮島ヶ原に由来する。

沖積世(一万年位前)初期、海岸線は愛鷹山麓にあり、富士川、狩野川から流出される土砂は長い時の流れの中で堆積し、それが沿岸州となり、内側は浮島潟、浮島湖と変遷し、その後も愛鷹山の河川からの土砂も加わって縮小し、浅くなって浮島沼となった。その周囲は沼沢地となり、浮島ヶ原が出来あがった。

中世以前の原宿

浮島は、愛鷹山南麓、沼川上・中流域に位置し、大古より愛鷹山麓には人が住みつき、多くの遺跡が存在し、源平の昔には、浮島沼にまつわる多くの伝承を残している。

鎌倉時代の「東関紀行」の中に、浮島の由来を“此の原、昔は海上にうかび、蓬莱の三つの島の如くありけるによりて浮島と名付けたり”とある。

浮島沼は、東寄り低湿地は富士沼、廣沼、浮島沼、西寄りの低湿地は柏原沼(湖)、須津沼(湖)等とも呼ばれ、また、富士八湖の一つに数えられた。

浮島ヶ原は往古より多くの歌人に詠われ、紀行文等には抒情と景色の美しさが記されている。また、浮島沼を背景にした富士山の眺めは街道一といわれ、広重はじめ多くの浮世絵師によって描かれた。

原は、浮島ヶ原の東、駿河湾砂丘の上に出来た宿で、「十六夜日記」等の中世の紀行文等の中に「原中宿」と出てくる。「原仲宿」は浮島原の中にある旅宿という意味で原の地名の起源になった。

古代の街道は根方の地を通っていたが、平安中期以降の東海道は、海岸沿いの浦方路・(甲州道)を通るようになる。この当時の原宿は原新田山神社、元の一里塚があった付近から六軒町浅間神社付近だっただろうといわれる。

その後の原の宿は、原駅南側の甲州街道沿いにあったが、慶長の大潮被害や幕府の新しい東海道の整備に伴い、現在の場所に移転し、新しい腹宿が形成されていった。その後、新田開発により、植田新田、助兵衛新田、一本松新田などが生まれた。

江戸時代の宿場町

関が原の戦いを契機に全国制覇を成し遂げた家康は、戦国大名の分国中心の交通体系を、江戸城を中心としたものに改編した。

五海(街)道を幹線とした交通体系で、伝馬制を充実させたり、宿駅を設置した。

慶長6年、近隣の宿とともに原宿の設置が決まり、原宿二町(東町、西町)と原宿の東に古くからあった大塚で宿を形成した。

原宿は沼津宿と吉原宿の間に設けられたが東海道の中では比較的小さな宿場である。本陣、脇本陣各一軒あったが脇本陣は天保9年に焼失した。資料によれば原宿の人口は次のとおりである。

| 和暦 |

西暦 |

戸数 |

男 |

女 |

合計 |

| 享保元年 |

1716 |

330 |

793 |

782 |

1575 |

| 文化元年 |

1804 |

398 |

891 |

886 |

1777 |

| 文政2年 |

1819 |

400 |

936 |

923 |

1859 |

| 天保2年 |

1831 |

398 |

957 |

982 |

1939 |

| 天保12年 |

1841 |

387 |

869 |

908 |

1777 |

| 明治2年 |

1869 |

411 |

1243 |

1240 |

2483 |

江戸時代を通じて戸数も人口もあまり増えていない。宿場でも農村と同様に生産力が限られているので、分家を認めず、間引きなどを行って人口の制限がされていた。

この制限がとれた明治には戸数はそれほど増えていないが、人口は急増している。

天保年間に男女人口の逆転が見られるが、これはこの頃、代官から飯盛女を置くことが許可されて近在から女子の流入があったためである。

原宿を周辺の宿と比較すると下表のようになる。

| 宿名 |

石高 |

1軒当

石高 |

人口 |

総家数 |

大宿 |

中宿 |

小宿 |

往還長 |

町並/往還

(%) |

宿役人 |

宿役 |

| 三島 |

2632 |

2.57 |

4048 |

1025 |

9 |

19 |

46 |

18.20 |

54.95 |

23 |

7 |

| 沼津 |

2253 |

1.83 |

5346 |

1234 |

18 |

21 |

16 |

20.35 |

68.80 |

21 |

6 |

| 原 |

1767 |

4.44 |

1939 |

653 |

0 |

14 |

12 |

24.42 |

79.28 |

43 |

10 |

| 吉原 |

102 |

0.16 |

2836 |

398 |

11 |

4 |

35 |

12.24 |

98.86 |

33 |

13 |

4宿の中で、原宿は東海道に沿って東西24町と一番長く、その8割近くが本陣、脇本陣、旅籠などの宿泊施設、問屋、商店などいわゆる宿場としての町並みだった。

沼津や三島の宿は規模は大きいが「宿場産業」への依存度は、原に比べると低かった。 原はまさに宿場あっての町だったようである。

原宿の構成

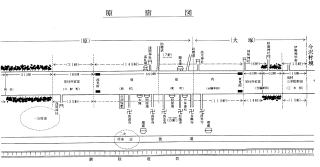

西 吉原へ 江戸後期の原宿図 東 沼津へ

西の方から長い松並木を通って原宿に入る。 道幅は4間(約7メートル)であった。 まず原新田(問屋新田とも呼ぶ)がある。長さ355間であるが純粋の農村で街道沿いに家並はなく、松並木である。

その松並木を過ぎると見附外家並の六軒町がある。長さは185間、当初は6軒しかなかったので六軒町と呼ばれたが江戸後期では両側合わせて66軒の家並である。 六軒町から原西町に入るところに原宿の西見附(大木戸)がある。

西見附から東見附までの長さは660間(約1200メートル)あり、ここが原宿の中心である。本陣、脇本陣、問屋、高札場、自身番などの宿場施設が集まり、旅籠や商店が軒を連ねる。

飯屋や一杯飲み屋もあったろう。 海側に寺が多い。 白蔭さんで有名な松蔭寺もここにある。

東見附を出ると大塚新田である。 大塚新田は170間の長さだが、東側90間は松並木で、次の三本松新田の集落との間を隔てている。

三本松新田は大塚町の一部であるが出村として半分独立したような村であった。 街道の山側にある郷社の神明宮は享保14年(1729年)2月16日に創建されている。

また庚申塔が元禄6年(1693年)に建立されたという記録もあり、三本松新田はこれより前、江戸初期に開拓され人が住み着いている。 この三本松に、現在、数10軒の一杉家があるが、そのうち数家は過去帳、墓碑などから、元禄年間からこの地に住んでいた事が確認できている。

三本松は原宿の東端となり、その東は今沢村である。

原宿の構成

|

町名 |

長さ

(間) |

海側家数

(軒) |

山側家数

(軒) |

宿場施設 |

神社 |

寺院 |

| 見附外町並 |

六軒町 |

185 |

35 |

31 |

|

浅間神社 |

観音寺

目眼寺 |

| 見附内家並 |

原西町 |

660 |

119 |

148 |

火消屋敷、本陣

問屋場、高札場

郷蔵 |

富士浅間神社 |

常休院

徳源寺

昌原寺 |

| 原東町 |

脇本陣、問屋場

自身番所 |

|

西念寺

松蔭寺

長興寺 |

| 大塚本田 |

郷蔵 |

高木神社 |

清梵寺 |

| 見附外家並 |

大塚新田 |

172 |

14 |

6 |

|

神明社

秋葉神社 |

|

| 三本松新田 |

110 |

10 |

16 |

|

伊勢神明社 |

寛政の大火と旅籠株

寛政6年閏11月に原宿に大火があり、宿の大部分を焼失してしまった。幕府は問屋や脇本陣などに家作御手当てとして220両あまりを貸し下したが、同時に類焼した旅籠26軒にはその例がないということで何の援助もなかった。

翌7年6月、旅籠家総代香貫屋重郎右衛門は道中奉行に欠訴をしてお救拝借金450両を獲得した。 これは10年賦返済であったが、文化3年(1806)12月にはこれを完済し、なお300両が手許に残った。

旅籠仲間はこれに毎年15両づつ積み立てて、文化7年(1810)12月には497両余となったので、韮山代官所はこれをあづかり、毎年1割の利息を旅籠屋27軒に下げ渡すことになった。これは旅籠屋株(営業権)が成立したことになり、「平生者百姓稼之もの共、不似合手広成る家居斗住居」の人たちが旅籠屋として認められたのは。文化9年申正月であった。

「株証文の事」に連署しているのは25人の旅籠屋であるが、この中に後に我が一杉家の祖、幸七に嫁いだもんの実家、茗荷屋利兵衛の名前が見える。

浮世絵に描かれた原宿

浮島沼を背景にした富士山の眺めは街道一といわれ、広重はじめ多くの浮世絵師によって描かれている。 明治初年まで幕府の愛鷹の牧場があった。

明治以降

宿場町としては明治以後はさびれてしまったが、明治33年に国鉄「原」駅が開設されてから開発が進み、第二次大戦後は付近に工場と住宅が急激に増加した。

ことに図書印刷の工場ができてから、全国に向けて原駅から教科書が送り出されていった。

明治22年の町村制施行で、原宿、大塚町などが一緒になり原町が誕生した。

浮島地区は、明治22年に、根古屋・井出・平沼・石川・船津・西船津・境の七ヶ村が合併し、浮島村となった。 村名は浮島沼からとり、役場は平沼に設置され、明治24年の村戸数427軒、人口2689人であった。

昭和30年に原町と合併したが、翌31年に、旧浮島村西部の三部落(船津、西船津、境)が分離し、吉原(現富士市)に編入された。

浮島地区には有名な興国寺城跡、阿野全成等に係わる多くの歴史的伝承がある。

昭和43年に、原町は沼津市と合併し現在に至っている。

現在の原町

現在の原町は、静岡県東部の中心地である沼津市の西地区に位置し、JR沼津駅より西に約5km、沼津市とは西隣の富士市のJR富士駅より東に約9km離れている。

地域構成は、旧東海道沿い東西に広がる約6kmの基本街区から、南側にJR東海道線、旧国道1号線、そして駿河湾を望む原海岸へと続き、北側に国道1号線、原団地、浮島根方地区、そして東海大学開発工学部のある愛鷹山麓まで南北に約11km伸びる。

平成5年の住民台帳によれば、原町地区の人口は28,465人で沼津市全体の13.4%、世帯数は8,934で沼津市全体の12.2%を占めている。

主な史跡

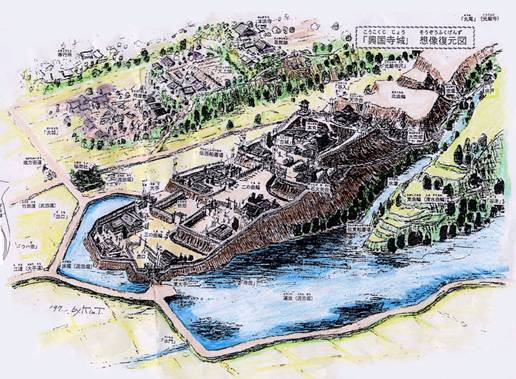

興国寺城址

(国指定文化財史 跡 興国寺城跡 平成7年3月17日 指定)

興国寺城は、伊勢新九郎長氏(後の北条早雲)が妹婿、今川義忠の戦死後、今川家の家督争いを鎮めた功績により、東駿河に領地を得て築城したものである。長氏は、延徳3年(1419)伊豆へ攻め入り更に相模を攻略し、小田原北条氏の基礎をつくった。早雲旗挙げの城である。その後、天野康景が家康の命により、一万石の城主となったが城の修築材料を盗んだ天領の農民を部下が殺したことから、本多正純の裁定を不服とし部下の命を救うため、慶長12年(1607)城を出たので廃城となった。 興国寺城は、伊勢新九郎長氏(後の北条早雲)が妹婿、今川義忠の戦死後、今川家の家督争いを鎮めた功績により、東駿河に領地を得て築城したものである。長氏は、延徳3年(1419)伊豆へ攻め入り更に相模を攻略し、小田原北条氏の基礎をつくった。早雲旗挙げの城である。その後、天野康景が家康の命により、一万石の城主となったが城の修築材料を盗んだ天領の農民を部下が殺したことから、本多正純の裁定を不服とし部下の命を救うため、慶長12年(1607)城を出たので廃城となった。

戦略上重要な拠点

興国寺城は、愛鷹山の尾根を利用して築かれた。

当時、ここには東、南、西の三方を浮島沼の湿地帯に囲まれ、北は深い大空堀で尾根と城とが分断され、人馬の踏み入れが難しい要害地だった。

また、ここは根方道と、浮島沼を横断して千本浜へ至る竹田道との分岐点に当たり、伊豆と甲斐を結ぶ交通の要衝で、更に伊豆の国境に最も近い駿河国の最前線でもあった。

北条早雲旗揚げの城

この城は戦国大名、北条早雲が自立の一歩をしるした城と伝えられている。

早雲は足利義視(室町幕府八代将軍足利義政の弟)の申次衆を勤めたあと、駿河守護今川義忠の側室であった妹を頼って今川家に身を寄せていたが、義忠の急死後、今川家の家督争いを収め、その功績により、長享2年(1488)に興国寺城主となった。このとき、早雲はすでに57才でしたが、ここから運命が大きく開けた。

| 往時を偲ぶ天守台 |

|

| 松陰寺山門 |

|

現在見られる、興国寺城の主な遺構は、根方街道沿いにある東根古屋(興国寺城跡)のバス停留所から北に上がったところに残っている。

閑静な住宅地や茶畑などに囲まれた小高い丘の上に、かつては本丸があった。

そこには興国寺城についての説明板の他、北条早雲と最後の城主・天野康景の碑などが置かれている。

ここから標識に従って急坂を登り詰めると天守台があり、そこからは浮島ヶ原、さらに遠く伊豆の方まで望むことができる。

天守台には、建物の基礎に使った石が点在している他、南面には石垣が積まれており、城の面影が偲ばれる。

松 蔭 寺

松蔭寺は、約680年前に建立された臨済宗白隠派大本山の寺で、名僧白隠が住職となってから特に有名となった。

「駿河には過ぎたるものが二つあり、富士のお山に原の白隠」とも歌われた白隠禅師は、貞享2年(1685)に生まれ明和5年1768)、84才で入寂した。

その墓(県指定史跡)は、この寺の境内にある。ここには、擂鉢松の伝説があり、白隠禅師に関する書画・文物を収蔵した宝物館がある。

毎年4月の「白隠と夜桜祭」では、松蔭寺で法要、芸能、遺墨展等が行われ、沼川河川敷に植えられた満開の白隠桜の下で、夜桜祭りが行われ、近隣の人たちで賑わう。

|