|

町奉行の起源

町奉行は江戸のほかに京都町奉行、大坂町奉行、駿府町奉行などがあったが、江戸に限って単に「町奉行」または「御町奉行」と称した。

寺社奉行、勘定奉行とならび「三奉行」と呼ばれ、旗本のうち俊秀の者を任命した。

役高は3千石。 江戸の市政を統括し、市民の訴訟をただし、非違を検したから東京都知事、警視総監、さらに東京高検、東京高裁の長を兼ねたような権威ある要職であり、加えるに評定所にも出席したから、内閣の一員として国政にも参画していた。

このような重要な役職であったから最初は老中が兼任したが後に専任職となった。

| 南町奉行所跡 |

現在の有楽町駅からマリオンにかかる辺りにあった。交通会館南側の道路を隔てた向かい側に奉行所跡を示す記念碑がある。 |

徳川家が奉行職を置いたのは天正8年であった。

徳川家が岡崎の領主だった頃、本多作左衛門、天野三郎兵衛康景、高力与左衛門清長の3人を岡崎三奉行として、庶民の政治を司らせていた。

天正18年、家康が江戸入府すると、天野康景がまず奉行に任じられ、康景が八王子城受取を命じられたため、板倉四郎左衛門勝重がこれに代わり、土地(武州)の豪族神田与兵衛政高を地理に精通しているという理由で町奉行所の属僚とした。

当時は町奉行の定称がなく、代官の称を用いていた。 板倉勝重のあとを彦坂小刑部元成が継承、慶長6年に青山常陸介忠成、内藤修理亮清成の両名が関東惣奉行と兼務したが、慶長9年、初めて江戸町奉行の職名をとなえ、専門に江戸市井の行政にあたることになった。したがって町奉行所の創設は慶長6年ないし9年といえる。

南北の町奉行

慶長9年に八代洲河岸具船橋内に町方の衝(町奉行所)を設置し、南北に分けて町奉行2名を任命して月々交代で吏務を行った。これが月番と呼ばれたものである。

慶長18年、島田次兵衛利正が町奉行職につき、その後約20年間を一人で担当した。

寛永8年、堀式部少輔直之が呉服橋邸を賜給されて初めて南町奉行といい、加々爪民部少輔忠澄が常盤邸を官宅として与えられて北町奉行と呼び、この役宅を番所と称した。

その役宅の位置によって南町奉行、北町奉行と呼ぶようになったのである。

明暦3年、八代洲河岸の役所は火災で消失し、町奉行所は再び呉服橋内のみ単独になったが寛文2年、常盤橋内に新築して再び旧に復した。

三町奉行となる

寛永8年9月以来、奉行は2人を以て定員としていたが、元禄15年8月、丹羽長守が任命された時から三奉行となり、享保4年正月、坪内定鑑が免ぜられるまで17年間続いた。

それまでの南・北に対してその役所を中番所と称し、南・北・中の三町奉行となった。中町奉行所は鍛冶橋内に新設された。

二奉行所の制に戻す

宝永4年には常盤橋邸を数寄屋橋内に移したので、北番所が南番所に変わり、鍛冶橋内の南番所が中番所となり、中番所が北番所となった。亭保2年正月に、北番所が焼失したので、これを常盤橋内の旧地に移し、同4年4月に中番所を廃して、二奉行所制に復した。

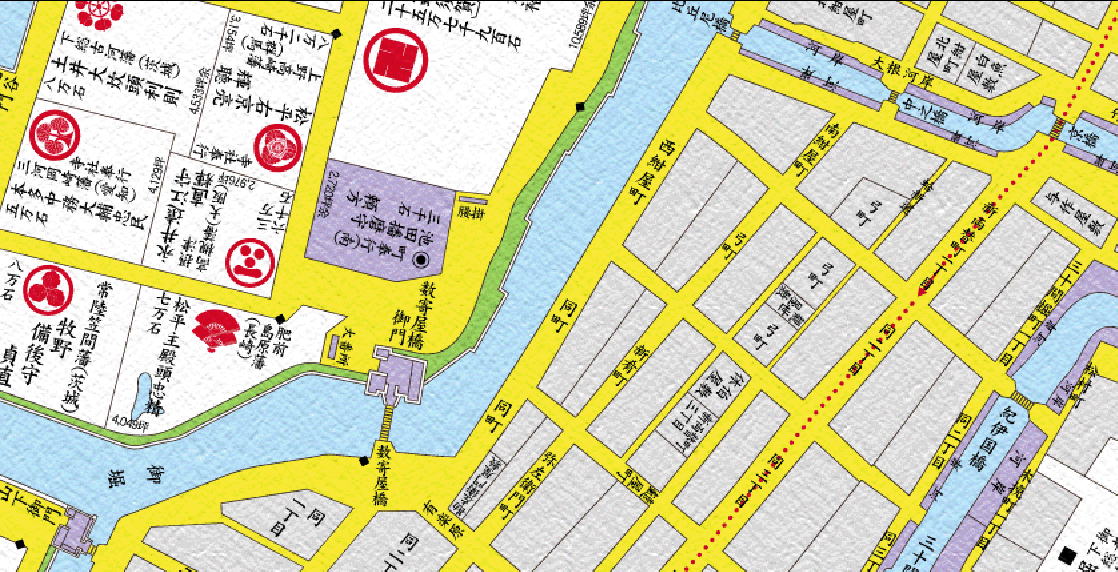

宝永4年4月数寄屋橋門内(有楽町マリオンあたり)に新設された奉行所は遠山の金さんこと刺青判宮遠山金四郎の勤務した南町奉行所である。この数寄屋橋内の南町奉行所は、幕末の幕府瓦解まで存続した。

文化3年には、常盤橋邸を更に呉服橋の旧地に移して、慶応4年(却ち明治元年)に至ったのである。

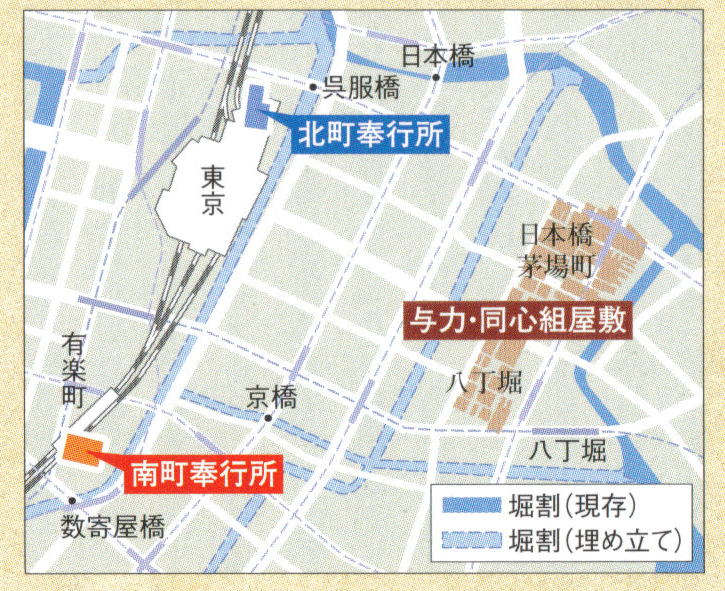

南北奉行所の位置

|

南町奉行所

数寄屋橋門内

(現在の有楽町駅付近)

北町奉行所

呉服橋門内

(現在の東京駅付近) |

| 南町奉行所の位置 今昔 (ポイタを置くと現在の地図に変ります。) |

|

町奉行として良く知られているのは大岡越前守忠相、根岸肥前守鎮衛、筒井伊賀守政憲、矢部駿河守定謙、鳥居甲斐守忠耀、遠山左衛門尉景元などがある。

これらはいずれも南町奉行であった。もっとも遠山のみは、町奉行に2回なっており最初は北町、2回目は南町であった。

南町奉行所の建坪約2626坪、北町奉行所の建坪約2560両で、奉行所は役所と役宅が接続し、町奉行はその役宅に起居し、自分の拝領屋敷へは非番の時以外は帰らなかった。

2人の町奉行は部下に与力各25騎、同心各100人、同増人各40人を有した。これを一組という。

南北両奉行所を合せて総員332人、しかも事務は月番の半数交代で取扱ったわけであるから、わずかに166人で、今よりも広大な江戸府の政治を執ったのであった。

江戸の町は、南北両奉行が支配していたが、末期の慶応3年7月、江戸に居留地が設置される時、南北奉行の外更に外国奉行並朝比奈甲斐守昌広が町奉行となり、杉浦武三郎周知がまた町奉行並になり、一時に四人の町奉行が存在したが、極めて短期間であった。 江戸の町は、南北両奉行が支配していたが、末期の慶応3年7月、江戸に居留地が設置される時、南北奉行の外更に外国奉行並朝比奈甲斐守昌広が町奉行となり、杉浦武三郎周知がまた町奉行並になり、一時に四人の町奉行が存在したが、極めて短期間であった。

町奉行職は従五位下朝散太夫であり、芙蓉間詰、勘定奉行の上座であった。勘定奉行、遠国奉行等から擢任を受げるものが多かった。

寛永以前には万石以上の大名級の者が町奉行職につくこともあったが、後には旗本以下の職責となった。役料は寛文6年7月までは1000俵であったが享保8年6月に役高3000石になった。、 500石の中禄旗本が町奉行になった場合は2500石の役料を給与されて、3000石の大身旗本格となったが、職をやめれば500石の世禄に復した。

勤続20年の場合は500石の増加があった。

慶応3年9月には役高を廃し、役金2500両となった。

町奉行を勤めた後は三卿(清水、一橋、田安)家老・両番頭・大目付・留守居等に栄転することもあるが、また勘定奉行その他芙蓉間役人に転任することも多かった。

元和元年、大岡越前守忠相が寺杜奉行に転任したのは異例であり、将軍吉宗と大岡越前守とは紀州時代からの特別の関係からの栄進があったのであろう。

平素は一本道具であるが、災火の際には番頭格二本道具にて出馬し消防を指揮した。また常例として、新任の町奉行は、屋敷に家紋合印等のしるされた提灯を玄関にかかげて、これを江戸市民に周知させた。

今日、映画やテレピで武家屋敷の門に表札を出すが、門柱に表札などを出すことはなかった。また、大名屋敷・武家屋敷には町名がなく、本郷の加賀、水道橋の水戸様と呼んだ。ぺば判り、町名は町家町のみであった。また寺地内の門前町は特別であった。

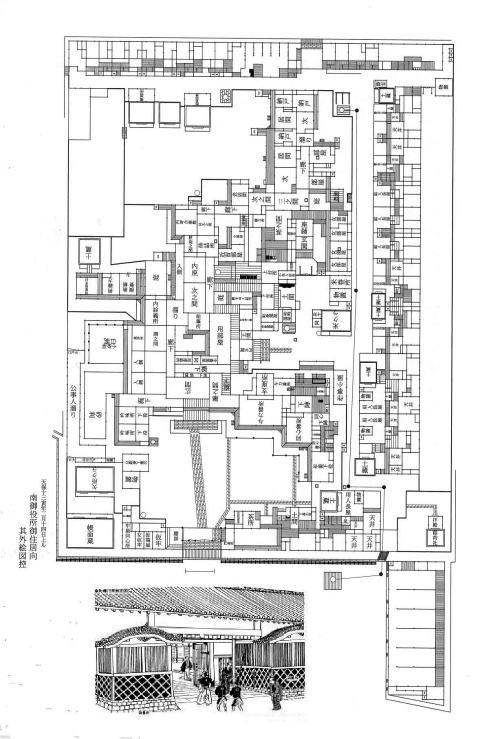

南町奉行所の平面図

何回か移転し、火災による焼失もあったので時代によりその平面図は異なるが、下に示したのは天保13年2月現在の平面図(国会図書館所蔵)の翻刻版である。

東(下側)に向いた長屋門(黒渋塗り、海鼠壁)造りの正門をくぐって中に入ると石畳の道の先が正面玄関である。門番所には門番足軽二人が警衛に立ち、その後方には番方若同詰所がある。

玄関には玄関取次役が控え、用向きによりそれぞれの部屋に案内する。

右側には与力番所(番方与力の詰所、当直与力、臨時出役検使見分など)、年寄同心詰所、年番部屋(年番与力および下役同心)など与力や同心が詰所や執務部屋が並んでいる。

玄関の奥には広間があり、その奥には使者の間、御用部屋(公用人、目安方が執務し、与力同心と奉行の取次ぎを行う。)、書物所(右筆役)、内座(公式の申渡やお目見え以上の裁判を行う)、内寄合座敷(毎月3回の南北奉行所打合せを行う)など奉行所の公式な儀式、会議を行う場所や奉行の執務する部屋が並んでいる。

玄関から見て左奥には映画やドラマでおなじみの白洲をはじめ吟味所、詮議所など裁判関係の部屋がならぶ。

右奥は奉行と家族の生活空間(私邸)となっており、このための内玄関や勝手口ともいえる奥門がある。

また、西側(裏)門があり、奉行も平日はこの門から出入りしたという。

長屋門に続いて用人部屋、目安長屋、勝手用人長屋などが並び、屋敷全体を囲んでいる。

南町奉行所正面想像図 (復元江戸生活図鑑)

町奉行の公務

2人の町奉行は1ヶ月交代で公務についた。

月番奉行は朝早く邸内の私邸から公邸(奉行所)に移り、業務をこなした後、4ツ時(午前10時)登域し、8ツ時(午後2時)奉行所に戻り、その後に公事訴訟および諸般の請願を聞いた。

この他、評定所式日には早朝からこれに出席し、南北奉行所の内寄合(毎月6、18、27日の3回)にも出席したから超多忙な役職であった。

主な町奉行 年齢は就任時。

|

名前 |

官名 |

年齢 |

就任期間 |

| 南 |

大岡忠相 |

越前守 |

41 |

享保2年(1717)2月3日

−元文元年(1736)8月12日 |

| 南 |

根岸鎮衛 |

肥前守 |

62 |

寛政10年(1798)11月11日

−文化12年(1815)11月9日 |

| 南 |

岩瀬氏紀 |

加賀守.伊予守 |

61 |

文化12年(1815)11月24日

−文政3年(1820).2月8日 |

| 北 |

榊原忠之 |

主計頭 |

52 |

文政2年(1819)4月1日

−天保7年(1836).9月20日 |

| 南 |

荒尾成章 |

但馬守 |

61 |

文政3年(1820)3月17日

−文政4年(1821)1月23日 |

| 南 |

筒井政恵 |

和泉守.紀伊守 |

44 |

文政4年(1821)1月29日

−天保12年(1841).4月28日 |

| 北 |

大草高好 |

能登守.安房守 |

|

天保7年(1836)9月20日

−天保11年(1840)1月18日 |

| 北 |

遠山景元 |

左衛門尉 |

48 |

天保11年(1840)3月11日

−天保14年(1843)2月24日 |

| 南 |

矢部定謙 |

左近将監、駿河守 |

53 |

天保12年(1841)4月28日

−天保12年(1841)12月21日 |

| 南 |

鳥居忠輝 |

甲斐守 |

46 |

天保12年(1841)12月28日

−天保15年(1844)9月6日 |

| 南 |

跡部良弼 |

能登守 |

|

天保15年(1844)9月15日

−弘化2年(1845)3月15日 |

| 南 |

遠山景元 |

左衛門尉 |

53 |

弘化2年(1845)3月15日

−嘉永5年(1852)3月24日 |

| 南 |

松浦信蹇 |

越中守 |

|

慶応4年(1868)3月5日

−慶応4年(1868)3月10日 |

| 南 |

佐久間信義 |

幡五郎 |

|

慶応4年(1868)3月25日

−慶応4年(1868)5月19日 |

|