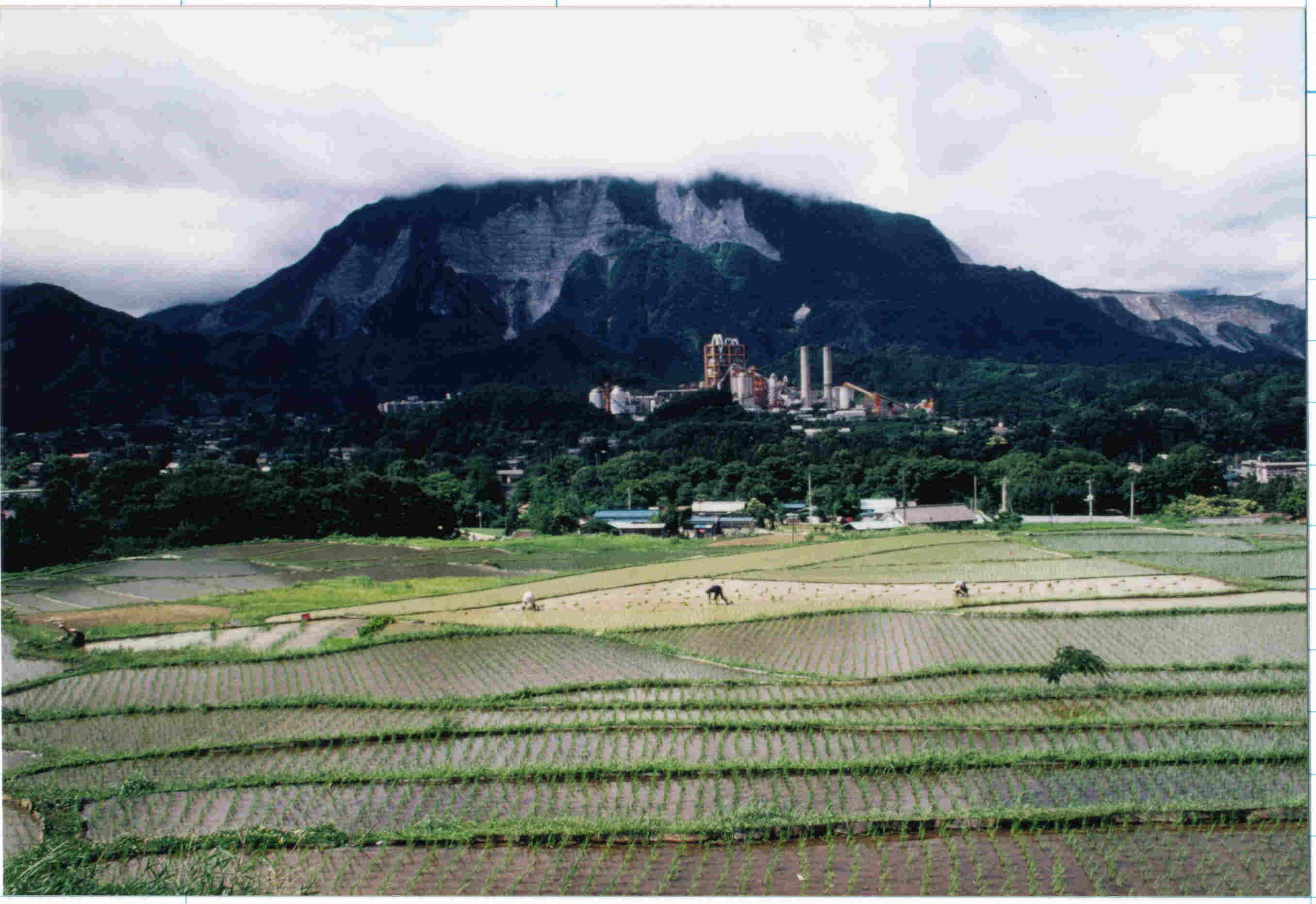

帒椏嫤椡丂墶悾挰楌巎柉懎帒椏娰

懡偔偺扞揷偑峩嶌偝傟偰偄偨侾俋俉俈擭乮徍榓俇俀擭乯俇寧

帥嶁扞揷偺曕傒

帒椏採嫙乮墶悾挰怳嫽壽乯

乣奣梫乣

丂嶉嬍導拋晝孲墶悾挰偺扞揷偼丄拋晝杶抧偺搶晹偵偁傝傑偡丅

丂峳愳巟棳丒墶悾愳偲偦偺巟棳慭戲愳偲偺崌棳揰偺塃娸丄晲峛嶳榌偐傜杒傊係噏掱偵埵抲偟偰偄傑偡丅

丂昗崅偼丄俀俁侽m乣俀俈侽m丄壓抜偺慭戲愳偲忋抜偺娵嶳椦摴偲偺昗崅嵎偼丄係侽m偱搶惣係侽侽m丄撿杒俀俈侽m偵峀偑偭偰偍傝丄柺愊偼俆ha丄惓柺偵晲峛嶳偺梇巔傪朷傓尒帠側宨娤偱偡丅

乣楌巎乣

丂帥嶁偺抧宍偼屆偔丄俀枩擭慜偺嵟廔昘壨婜埲慜偵宍惉偝傟偨偲尵傢傟丄扞揷偺撿杒偵偼撽暥堚愓偑偁傝丄帥嶁堚愓偲屇偽傟偰偄傑偡丅堚愓偺抧宍偼丄搶偵懕偔崅幝嶳偐傜棳傟傞愵忬抧偱丄徍榓俆俆擭偵敪孈挷嵏偑峴傢傟傑偟偨丅崅幝嶳偵偼丄屼壸杇椢娾椶偑懡偔丄杹惢愇晙偺枹姰昳偲惢嶌攳曅偑懡弌偝傟偨偨傔丄堚愓偼杹惢愇晙偺惢嶌愓偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅

丂姍憅帪戙偵偼丄偡偱偵摉抧偱堫嶌偑峴傢傟偰偄偨偲偝傟丄嵟惙婜偵偼丄俁俇侽枃傪悢偊傞揷偑偁偭偨偲揱偊傜傟偰偄傑偡丅

丂帥嶁扞揷偺宨娤偼丄挿偄擭寧傪偐偗偰愭恖偑奐敪偟偨婱廳側堚嶻偱偡丅

乣扞揷暅尦傑偱偺摴偺傝偲崱屻偺帥嶁扞揷偺嵼傝曽偵偮偄偰乣

丂徍榓俆侽擭偛傠傑偱偼丄戝晹暘偺揷偱堫嶌偑峴傢傟偰偍傝丄愄側偑傜偺揷墍晽宨偱偟偨丅偟偐偟丄帪戙偺棳傟偲偲傕偵尭斀惌嶔傗屻宲幰晄懌側偳偺棟桼偐傜峩嶌曻婞抧偑擭乆憹壛偟丄暯惉侾侽擭崰偵偼丄抧尃幰栺俆侽屗偺撪丄峩嶌偡傞幰偼傢偢偐係屗偲側傝丄嶨憪丒嶨栘偑惗偄栁傝峳傟壥偰偰偟傑偄傑偟偨丅

丂晲峛嶳傪朷傓棦嶳抧堟偺柍巆側巔偵丄愄偺傛偆側偒傟偄側帥嶁扞揷傪暅尦偟傛偆偲偄偆婥塣偑丄揷偺強桳幰偨偪偺娫偱崅傑傝丄暯惉侾俁擭丄嶉嬍導偺拞嶳娫抧堟傆傞偝偲帠嬈偱扞揷偺暅尦曽朄偵偮偄偰擾壠傗峴惌娭學幰側偳偱榖偟崌偄傪峴偄傑偟偨丅偦偺寢壥丄暅尦偼擾壠偩偗偱側偔妛峑偲偄偆宍傪偲偭偰搒巗廧柉偲偲傕偵峴偭偰偄偙偆偲偄偆寢榑偵帄傝傑偟偨丅偁傢偣偰丄抧尦擾壠偑拞怱偲側傝丄帥嶁扞揷暅尦偵摉偨偭偰丄憪姞傝傗敳崻側偳丄峳傟壥偰偨揷偺惍旛偐傜庢傝慻傒巒傔傑偟偨丅

丂暯惉侾係擭丄帥嶁扞揷妛峑傪奐峑偟丄揷偺強桳幰傪拞怱偲偡傞擾嬈幰侾俋柤偑愭惗偲側傝丄墳曞偵傛傞俁俀柤偺嶲壛幰乮惗搆乯偲偲傕偵丄桳婡柍擾栻丄庤怉偊丄偼偤妡偗偱偺揤擔姳偟側偳丄愄側偑傜偺曽朄偱堫嶌傪巒傔傑偟偨丅

丂摨妛峑偺妶摦偑掕拝偟丄幚愌偑擣傔傜傟傞偵偮傟丄揝摴夛幮丄俿倁傗怴暦側偳偵傛傞峀曬偺椡傕偁偭偰丄懡偔偺恖乆偺嫟姶傪摼傞傛偆偵側傝丄尰嵼偱偼丄枅擭侾侽柤掱偺怴壛擖幰偑壛傢傝係侽柤傪挻偊傞導撪奜偺搒巗晹偺廧柉偑惗搆偲偟偰嶲壛偟偰偄傑偡丅懖嬈惗傪懳徾偲偟偨僆乕僫乕惂搙傕峴傢傟丄傎傏慡偰偺揷偑嵞惗偝傟傑偟偨丅

丂偙偆偟偨扞揷妛峑偺塣塩偼丄婇夋棫埬丄嶨憪丒嶨栘姞傝丄梡悈楬丒宭斎曗廋側偳偺棤曽嶌嬈傪峴偆抧堟廧柉偨偪傗丄扞揷巜摫幰丄抧尃幰摍偺棟夝傗嫤椡傪偼偠傔丄懡偔偺儃儔儞僥傿傾偺曽乆偺恠椡偱惉傝棫偭偰偄傑偡丅

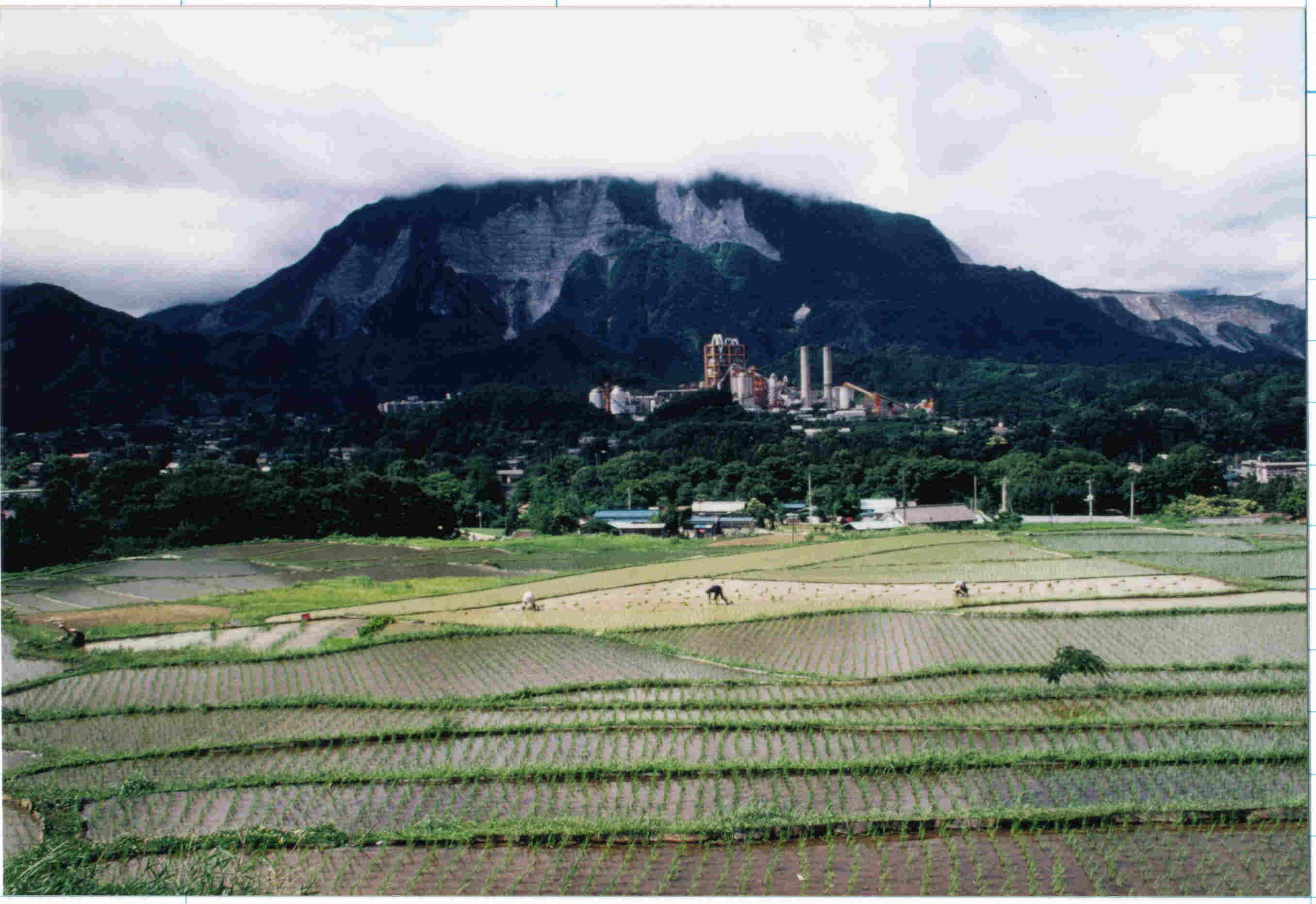

帒椏嫤椡丂墶悾挰楌巎柉懎帒椏娰

懡偔偺扞揷偑峩嶌偝傟偰偄偨侾俋俉俈擭乮徍榓俇俀擭乯俇寧

帒椏嫤椡丂墶悾挰楌巎柉懎帒椏娰

堦晹偺扞揷偑峩嶌偝傟偰偄偨侾俋俋俇擭乮暯惉俉擭乯俇寧

帒椏嫤椡丂墶悾挰楌巎柉懎帒椏娰

堦晹偺扞揷偵庽栘偑惉挿偟偰偄偨侾俋俋俉擭乮暯惉侾侽擭乯俆寧