次のようなスイセンのスケッチを写し取ったものがあったとします。 これを原画といい、これから色と黒に分けていきます。 この白いところと黒いところに分けていくことを墨入れと言いいこれがきりえの下絵になります。 (1)線を太く サインペンやフェルトペンなどでえんぴつの線上をなぞって太くしていきます。自分が切るとき切り落とさない太さにします。

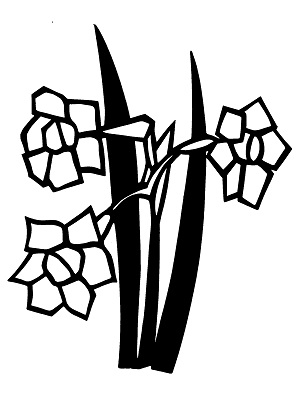

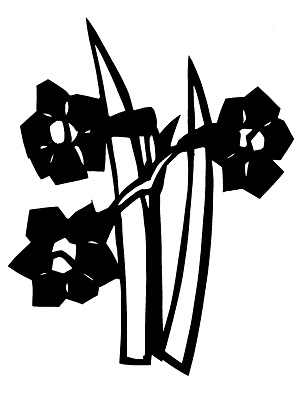

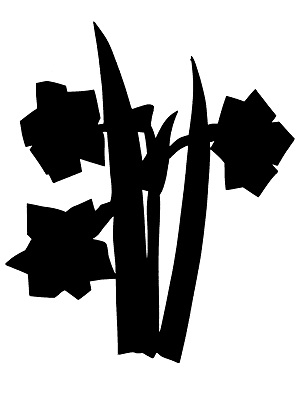

(2)太さによって変化 背景がないときや表現したいもののまわりを全部切り取ってしまう場合などは切ったものがわくから離れてしまいます。 これを避けるために「つなぎの線」というものをいれます。例えは人の顔を真正面から見たと思ってください。 目や鼻・口は独立していてどこともつながっていません。そのまま切ると目や鼻・口がなくなってしまいます。 そこで、前髪を長くして目をつなげたり、影やしわを作って鼻や口をつなげたりする必要があります。そのため、 つなぎの線はなるべく目立たない線にするか,背景を感じさせるような線にする必要があります。 つなぎの線は画面にとけこませ,不自然にならないようにすることが大切です。 影のところは黒く塗り,光の部分はそのままにする。線や面が細かくならないように省略や単純化を心がけるようにすることが大切です。 また、影の中にある表現物をよりわかりやすくするための補う線をしないようにすることも大切なことです。 このすいせんのように,葉だけ黒くした場合や、花を黒くする、周りを黒くする、 シルエットにするなど組み合わせによってはいろいろなスイセンを作ることができます。 また、次のように花びらに色をつけるとさらに組み合わせは多くなります。

一枚の原画でも墨入れの仕方で作品はかわってきます。 したがって,きりえは墨入れのできによって決まるといっても過言ではありません。きりえで最も難しい作業であるといえます。 |