|

|

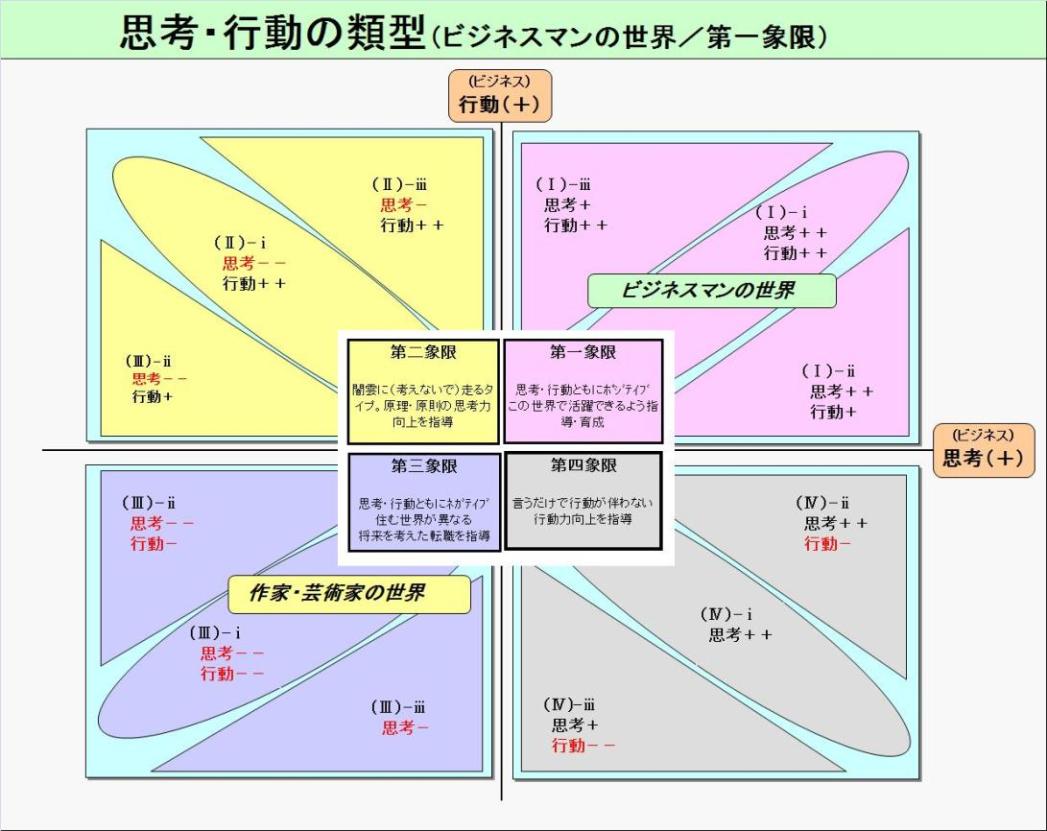

組織の責任者になって要請される成果を達成していく上で一番重要なことは、部下の能力を最大限に 引き出していくことだと痛感させられた。 一口に人の思考、行動について類型化することは大変難しいが、組織が成果を追求していく上で求め られている構成員のあるべき思考と行動の視点から、いくつかの区分に類型化を試みその区分に応じた マネジメントを行い、組織の目標達成能力の最大化を図ろうと考えついたのが、図のような部下育成の ための動態管理図盤(「思考・行動の類型」)となった次第である。 この図ではX軸に思考、Y軸に行動をそれぞれその方向と力の大きさを表現し、第一象限から第四象限 まで4つに区分化することで部下毎のマネジメントの方向が可視化できるように腐心した。 ■本類型化を試みたそもそもの切っ掛け 管理職という組織の責任者になって、自分の能力を棚に上げて部下のことをあれこれ言ってしまうこと になるかもしれないが、仕事に対する考え方や、行動のあり方に齟齬を感じることが多く、マネジメント の難しさを痛感させられていた。 ある年新入社員を受け入れ優秀な中堅の部下にその子の指導を任せた。しばらくして、中堅の部下から 相談を受けた。彼は何遍も同じミスを繰り返し、仕事が停滞するやら多くの関係者に迷惑をかけている。 自分としては丁寧過ぎるほど教えている積りだがもう限界だ、何とかして欲しいとの訴えだった。 そこで、課長と主任を呼んで対策を協議し、熱血漢でつとに有名だったはりきり屋の某主任(彼の直接 の上司でもあった)に直接の指導を任せ様子を見ることとした。 繰り返し繰り返し、何度も何度も指導を重ねたが結果は同じで某主任もほとんどお手上げ状況で、指導 する言葉も激するようになっていった。勿論、その間に課長はもとより私も本人と直接面談をして話を聞 いたり指導を繰り返した。その都度、彼は我々の言ったことに納得し、指導された仕事のやり方を実行す ることを約束するのであるが、終についに約束が実行されないまま7-8ヶ月がたってしまった。 何とかしなければと思いつつ、よくよく観察をした結果、彼の生きようとする世界(住んでいる世界) と我々の住んでいる世界が180度異なっているのではないかと気がついたのである。 つまり、我々の生きている世界で共有化する価値観が異なっているということである。いいかえれば、 少なくても会社に入ったからには、我々の価値観はビジネスの世界で求められている思考・行動に基づく ものでなければならない(と思うのである)。例えば、売上や利益を考えた思考や行動といったものや、 経営体質を強化するための改善、改革に向けた意識の持ち方といったものになるのであろうと 思うが、これらのことが全く逆転していることであった。 即ち、今仮に我々の住む世界(ビジネスを拠り所とする)の価値観を共有する場を一象限とするならば 彼の住んでいる世界は第三象限といえた。彼は会社に入ったもののビジネスに向けた思考や行動が極めて 希薄で、歌を作ることに全精力を傾けていたように見受けられた。なぜいつまでにその仕事をやり遂げ なければならないかとか、遅刻しようが休もうがそれは彼の日常の生活が優先された結果であり、会社組 織の要請(契約上)を優先するものではなかったように思われた。 ここでどのような生き方がいいかどうかということを論じているのではない。ある価値観 (例えばビジネスとか芸術の世界で共有される価値観)の下で義務を果たしていこうとするならば、それ に基づく思考や行動が少なくてもポジテイブな領域にあることが重要ではないかということを言いたい だけなのである。 だからこそ、彼への対応は彼の生き方(住むの)に最適な世界に向け暖かく送り出してあげることなの であって、親切ゴカシに我々の世界に引き摺りり込んだまま、彼の価値観の合わないことに指導・育成す べきであってはならないのではないかと気がついたのである。 もっともこのことは慎重に見極めていかなければならないが、従来はややもすれば住んでいる世界が全く 異なっていることを理解する前に、何とか立ち直らせてやらなければといった強迫観念に駆られた指導・管 理がなされてきたように思われる。その根底には我々と同じ価値観を共有しているはずだとの思いこみが あったのだと思う。 高度情報化社会が進展する中で、ビジネスの世界も人の世界も我々が常識と思っていた時代では想像も できなかった変革が進み、価値観が多様化の一途を驀進している。だからこれから類型化をしていくのは ますます難しさを伴っていくに違いない。 しかしながら、価値観が180度異なる者の能力を引き出していくのは至難なことであり、共倒れになる 恐れを包含していることを考えれば、類型化によって慎重に見極め、その人の将来のために最も相応しい 分野へのアドバイスをしてあげることが重要なのだと思う。 以上長々と綴ってしまったが、一新入社員の業務指導がきっかけとなり「思考・行動の類型化」を思い つき部下育成のための管理ツールにした次第である。 何の参考にもならないかもしれないが、「君は何象限なの?」と遊び心で部下と一緒に立ち位置を自己 申告させながら、部下とのコミュニュケーションを図られればあながち的外れではないのかもしれない と思っているところである(現役時代そう思っていたということ)。 ■後日談 この類型化を思いついた後、全ての部下についてプロットしたところ先述の社員を除き全員が第3象限 にいる者はいなかった。日頃齟齬を感じることが多かったが、少なくても思考、行動のどれか、または両方 がポジテイブの領域にいるということであって、価値観を共有できる組織体であったことを確認できたことが 何よりの収穫だった。 齟齬を感じていたことは杞憂であり、ぜいたくな悩みだったのかもしれないが管理者はいつの場合でも 悩ましく、組織の能力を最大化していこうとしてこのような試みを実行したことを懐かしく思いだす。 ところで、現在私は横浜市民ギャラリーの「アートサポータ」としてボランテイア活動をしている。 私にとって、美術・芸術の世界は全く未知の領域であり、作家やキュレータ、並びにこれらを愛好 するサポータ達(芸術家を目指したものや、趣味で行っている者たち)の価値観から見れば、私は正真 正銘の第3象限者なのである(もちろん芸術家達から見た類型化は第1象限こそ彼らの領域である)。 日々それなりの指導や助言を頂いているのだが、何時EXITの宣告を受けるか分からない。戦々恐々と しながらも、そのスリルを味わいながらボランテイア活動に従事しているところである。 勿論、EXITされないように頑張っていく積りではあるが、場合によってはビジネス主体の価値観で 洗脳してやろうかとも思っているところである。切に協力者を求めたい!!! | ||

|

□ TOPへ戻る場合はクローズして下さい |