その19 修験道

修験道 くぐったように 空をつき 弘子

修験とは「修行得験」という意味。つまりは超能力(験力)を得ることを目的としている。

修験者たちは深い峰峰にわけいり、山や岩や滝、川や木や草や生きものたちのうちに宿る神霊をおがみ、行を重ね、それらの霊力を得ようとする。

全国には数多くの霊山があり、その分修行の場も多種多様のようだ。出羽三山、恐山、早池峰山、日光山、大山、立山、富士山、比叡山、求菩提山、いやはや数え上げるときりがない。

わたしが歩いていくのは大峰山系。奈良県吉野から和歌山県熊野をはしる峰で、古代から今にいたるまで、修験道のメッカとなっている。役行者が1000日苦行の末に金剛蔵王権現を感得したと伝えられる聖地なのだ。

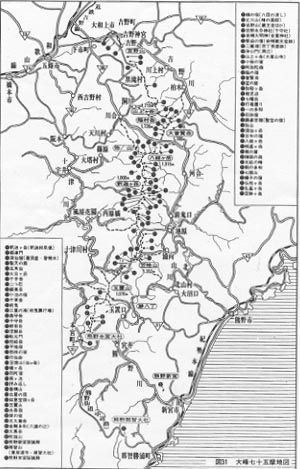

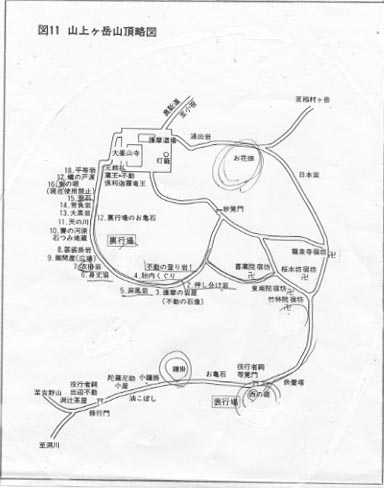

だがその荒ぶる峰峰に息をのむ。以下にふたつの地図をおくが、左は大峰七十五靡(おおみねななじゅうごなびき)と称される行場(ぎょうば)。右図は67靡、山上ヶ岳図。たったひとつの行場に「西の覗き」「東の覗き」「胎内くぐり」「飛び石」などなど、性根をためされる場所がめじろおしだ。とにかく、しりごみしないで、先へすすもう。守り神よ。われに加護あらんことを。

上記の場を巡拝しながら峰峰を踏破していく行を「奥駆け(おくがけ)」という。最短で7日はかかる。今ではずいぶん、簡素化しているらしいが、本来は、まず、吉野川・柳の宿での水垢離(みずごり)、つまり水をあびて、心身のけがれをとりさることからはじまる。

「ああ、そうなんだ。水こそが清め、命の源なのだ」

インダス川の水垢離やキリスト教の洗礼式。大河流域に発生した古代四大文明などなどを考えると、水から修行がはじまるのもうなずける。

その後、吉野山に登り、蔵王堂を拝し、はじめての入峰者は金峰神社(きんぷ)の「蹴抜け(けぬけ)の塔」にいれられる。

塔のなかは真っ暗闇。きこえるのは仲間と共に唱する経の低い声だけだ。しずかにしずかに回廊をまわる。と、突然、

カン、カン、カン、カン、カン!

鐘の激しい音。腰をぬかさんばかりにおどろき、気抜け(けぬけ)を起こす。つまり魂がぬかれてしまうのだ。それは死をいみする。

そして再生のための修行がはじまるというわけである。

上記の地図にある山上ヶ岳は大嶺の行場の中心である。表行場と裏行場に大別される。もっとも有名なのが「西の覗き」大岸壁からロープで身体をくくられて、つき出される。ロープが急にゆるめられる。ズルッと逆さに急降下して、生きた心地がしない。捨身行である。

人々はもうこのまま倒れてしまうのではないか、このままどれないのではないか。絶壁を巡るとちゅうでふっと緊張の糸がきれるのではないかなどなど、いろいろな思いにさいなまれる。そんな中で、壮大な景色にであるのだ。

「おお!」

雲海の中にうかぶ美しい霊山の峰峰をみて、ことばもなくたちつくす。おおいなるもの存在をいやがおうにも感じる一瞬だ。

限界まで歩きつづけた時、ふっと身体が軽くなる。とことん考え抜いた時、考えること自体が執着となり、自分をしばっているのではないかと思う。人はだんだん感情の振幅道を平坦にしていく……。

その後、修験者はさらに山上ヶ岳の裏行場にむかう。裏行場には花畑もあるという。

つづく

参照:「修験道の本」Books Esoterica8(学研)他。