電池1本で動作するDC-DCコンバータの製作と試験

とある仕事の依頼で、電池動作の長時間運転改造の仕事があり、色々試行錯誤する中、電池で動作するICが秋月電子通商に売られていたので早速入手して製作し、負荷試験を行ってみました。データシートは下記のサイトにあります。

HOLTEK PFM Step-up DC/DC Converter

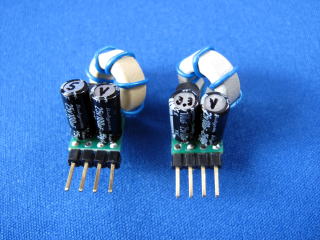

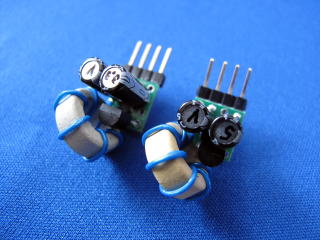

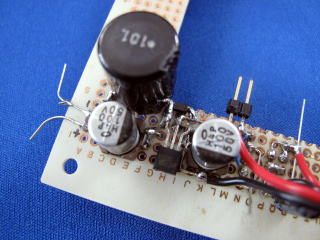

動作原理などはすでに製作されている先駆者の御仁がおられるので割愛しますが、せっかく電池動作するのであれば、「キット」みたいなものがあって超小型基板で作ってみたいと考え、手持ち部品を探し当り製作したのが下記のものです。

ワンピッチ2.54mmの4Pinヘッダーピンを見て頂ければおおよその大きさは想定できると思います。使用した基板はこれまた秋月電子通商の2.54ピッチ

16穴スルホールの小型ガラスエポキシ基板でサイズ10.2×10.2mm、t=1.0mmです。

上の左側写真の二つは、左が5V出力、右が3.3V出力で、組み方は全く同じ様に組み立てています。(コンデンサの頭に電圧を落書きしています

((^┰^))ゞ テヘヘ)、図体の大きな部品は、電解コンデンサとリング状のコイルを巻いたフェライトです。

面実装部品を使えば当然もっと小さくなります。手持ちがこれしかなく、今度秋葉にでも言ったら探して交換します。

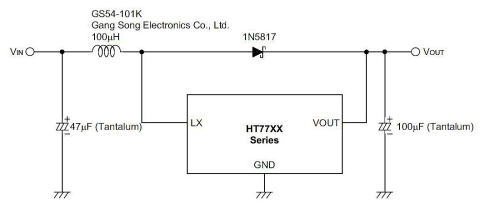

さて、代表回路はデータシートより下記を抜粋しました。特に部品点数が少ないのがありがたいです。

上記の回路で、47uFのCと100uFのCはタンタルと書いていますが、手持ちがないので

電解コンデンサで代用しています。また、1N5817はショットキーダイオードで、これも手持ちがないので、SS2040FL(PANJIT社製)を使いました。

回路図にない部品として、出力のVoutとGND間に0.1uFの面実装タイプのセラミックコンデンサをHT77xxのすぐ真下に取り付けています。

また入力のCにも並列にセラミックコンデンサを取り付けています。

一方、Lですが手持ちがなく、最初はたまたま面実装タイプの47uHがあり、これを2個直列にして使おうと搭載したのですが、

電圧降下が大きく、使えませんでした。面実装のLの定格は許容電流39mAと書いていて、当然か

(。・・。)(。. .。)ウン と気づき取り外しました。次に、円筒型L(直径φ5mm×長さ8mm

くらい)を取り付けたのですが、さっきほどではないですが電圧降下がまだ大きく、どうしようかと悩んでいました。実は秋月電子通商で円筒型のコイルが売っているのですが、これがまた大きく、基板には到底乗りません。

直径φ13mm×長さ17mmと大きい。基板より大きいので、やめました。(※下にある試作品参照)

さて、どうしようかと悩んでいたところ、部品箱にリング状のフェライトが入っていました。このフェライトの型番が分からないのですが(後日調べておきます)、まぁこれに電線でも巻いて作ってしまおう!

なんてやってみた所、6ターンくらいで100uHが得られたので、とりあえずこれを付けることにしました。フェライトの大きさは、

内径φ6.6×外形φ14.5×t=6.2mmでした。

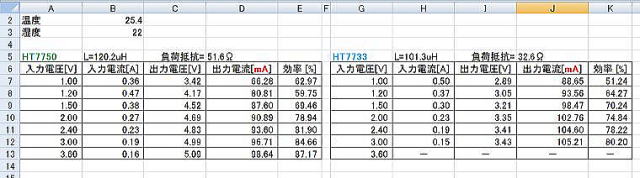

早速負荷試験を行いました。その時のデータを下記に示します。

左のデータがHT7750(5V出力)、右のデータがHT7733(3.3V出力

)です。データシートより効率は65%〜85%と記されていますが、実験データではHT7750の65%

あたりで、入力電圧がおよそ1.4Vくらいなります。またHT7733では1.2Vあたりになりました。どちらも入力電圧が上がるにつれて効率も上がります。

1.5V乾電池2個を想定した3V入力では、80%以上の効率があります。

また、充電タイプの電池2個を想定した2.4V入力では78%以上の高率になりました。

結構使えそうです。データシートによると、内部では標準値として115kHzの発振がしていて、内部のFETがLをドライブする時にスパイクノイズ

が出ると思われます。これについては、配線パターンや低ESRコンデンサ、フィルター回路などの採用で、

さらに低ノイズ化と効率向上が期待できそうです。

両回路で表のLの値が異なっていますが、実はフェライトの種類が違うのです。(手持ちの関係 (*_ _)人ゴメンナサイ

)同じように巻いても値が異なって今いましたが、そのまま配線しました。このくらいの値差であればさほど出力電圧(効率)への影響は殆ど感じられませんでした。試験では出力電流を出来るだけ許容値いっぱいまでとれる値の負荷抵抗を接続しました・・・と

ここまで書いて、秋月電子通商では、HT7750が5個200円、HT7733が4個200円と大変リーズナブルな価格で販売しています。ところがこの部品に

添付されてきたデータシートには、最初のFeaturesのところに「・ Output current up to 200mA」と書かれており、本家の

HOLTEK社のデータシートには「「・ Output current up to 100mA」と書いていました。どちらが本当であるかは、取り急ぎHOLTEK社のデータを基準に考えたいと思います。

使い方の応用として、これまた秋月電子通商で販売している太陽電池を使ってこの基板の入力電圧に接続し、マイコンなどを動作させることが容易にできそうです。実験次第レポートします。

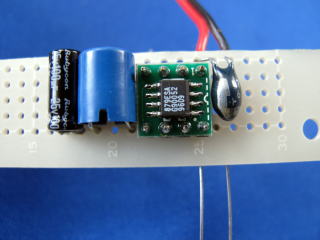

ちなみに最初に作った試作品が右写真のものです。実装しているLは秋月電子で販売していたLHL13NB101Kと言う1個50円 のものです。PFMのICはHT7750です。負荷抵抗は68Ω/0.5Wです。

| Vin [V] | Iin [mA] | Vout [V] | Iout [mA] | 効率 [%] |

| 1.202 | 315.1 | 4.315 | 62 | 70.6 |

| 1.507 | 242.7 | 4.471 | 65 | 79.5 |

| 2.005 | 187.2 | 4.668 | 68 | 84.6 |

| 2.503 | 151.0 | 4.750 | 69 | 86.7 |

| 3.000 | 130.4 | 4.898 | 71 | 88.9 |

| 3.504 | 116.3 | 5.026 | 73 | 90.0 |

同じような電池駆動型のDC-DCコンバータICにMAX879と言うICがあります。これについても調べてみました。

現在、マキシムにも秋月電子通商にもこのICはありません。従って、これから使おうと言う人は別のものを検討して下さい。下のデータは参考値です。負荷抵抗は先ほどと同じです。出力電圧の設計値は4.2V です。

| Vin [V] | Iin [mA] | Vout [V] | Iout [mA] | 効率 [%] |

| 1.200 | 299.1 | 3.957 | 58 | 63.9 |

| 1.505 | 245.5 | 4.111 | 60 | 66.8 |

| 2.000 | 181.6 | 4.200 | 61 | 70.5 |

| 2.504 | 142.9 | 4.253 | 62 | 73.7 |

| 3.005 | 118.4 | 4.314 | 63 | 76.4 |

| 3.500 | 102.3 | 4.385 | 64 | 78.4 |

このICを使ってマイコンなどを動かす場合の注意点として、出力にはスイッチングノイズが結構あります。出力には十分なフィルターを挿入して下さい。 また電源の立ち上がりにおいて、オーバーシュート電圧が出ます。これを知らずにマイコンなどに接続すると、場合によっては壊れます。