|

|

|

|

とにかく作ろう!【Impulse・編】 Vol-1

ご無沙汰しております。m(_ _;)m ゴメン!! 高電圧専科になかなか手が出せなかったのですが、今回とある直流電源

が格安で手に入ったので、卓上でも出来る「インパルス電圧発生器」を作りましたのでレポートします。

まず手に入った直流電源は下記のものです。

とりあえず中古でも良いからないかなぁ~ってWebを探していたら、定価195,000の電源が何と☆△○◇円で売っていたのには驚きでした!

Σ(゚д゚;) ヌオォ!?

あとで分かったことですが、この手の電源は中古市場に結構出回っていて、中古ですがほとんどが数万円くらいで買えるようです。私は物を見ることもなくWeb情報で購入しましたが、程度は

d(-_^)good!! でした。また取説がなかったのですが、購入先の方が親切に取り寄せて頂き送ってもらいました。 (_ _*)> アリガトォ

メーカー:㈱高砂製作所

型 式:EX-375U2

概要仕様

出力電圧:0~500V

出力容量:0~2_A

出力電力:375W

※注意)

いつもの文言ですが、今回は高電圧を扱います。一つ間違うと、場合によっては命に係わることがあります。このページを見て真似される場合は、自己責任で行って下さい。万一、事故、ケガなどされても当方は一切責任は持ちませんので了承のうえ、

最大限の注意を払って行って下さい。自身のない方は決して真似しないで下さい。ケガをしないコツは、「部品に触るときは必ず電源を切り、コンデンサを放電させる」ということをすれば、ほとんど事故が起こることはありませんが、

甘く見ないで細心の注意を払って下さい。また雷はノイズを発生させるものです。雷を発生させて周囲の機器を壊しても当方は一切責任を持ちませんので、なるべく広い所で行い、アース

の必要なところは確実にアースを取って下さい。

さて、インパルス電圧を作るのに決めなければならない仕様がいくつかあるのですが、発生電圧は上記の直流電源を使うため公称電圧は

最大500Vとします。次にエネルギーですが、なるべくエネルギーの大きいのが良いかと思い、手持ちの高圧用コンデンサを探すことにしました。いくつかあったのですが入手可能なものを前提に捜したところ

630V/2.2uFのコンデンサがありました。メーカーは「日本ケミコン㈱」、型式はTACDシリーズの「FTACD631V225JFLEZ0」で、メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ

と言うものです。このコンデンサは個人でも買え、RSコンポーネンツで入手が可能です。余談ですがフィルムコンデンサはフィルムの種類から名前が長く、どのメーカーももう少し何とかならないのかなぁ~といつも思っています。…c(゚^ ゚ ;)ウーン

コンデンサの選択で最も注意しなければならないことは「内部インダクタ」と「誘電正接 tanδ」が小さいものを選ぶことです。またインパルス電圧発生回路の部品は、コンデンサ容量が大きい(エネルギーが大きい)ほど、電流を多く流します。従ってコンデンサも

高周波電流が流せるものを選ばなければなりません。

次に波頭長用コンデンサです。ここは通常負荷と並列に接続されます。従って負荷が容量性負荷の場合、Coの値は調整しなければなりません。今回は無負荷と言うことと、

手持ちの部品の関係から、0.1uF/1000Vと言うものを使いました。種類はメインコンデンサと同じTACDのシリーズの630VでOKです。

メインコンデンサと波頭長用コンデンサが揃ったところで、標準波形波頭長=1.2uS、波尾長=

50uS を出すための計算をします。具体的には「高電圧専科」の「人工雷を作ろう!計算編」のページを参照して下さい。計算の結果だけを下記に示します。

↑ 今回のIG回路基本ブロック図

| 回路記号 | 品 名 | 仕 様 |

| C | メインコンデンサ | 2.2uF |

| Rs | 制動抵抗 | 5Ω |

| Ro | 放電抵抗 | 25Ω |

| Co | 波頭長用C | 0.1uF |

| Rc | 充電抵抗 | 100kΩ |

※ Coは暫定定数です。

※ 実際に使用した部品 →

↑ アレンジしたIG回路

| 回路記号 | 品 名 | 仕 様 | メーカー | 型 式 |

| C | メインコンデンサ | 2.2uF/630V | 日本ケミコン㈱ | FTACD631V225JFLEZ0 |

| Rs | 制動抵抗 | 4.3Ω/5W | ㈱ソリスト | RS5B4.3ΩJ |

| Ro | 放電抵抗 | 30Ω/5W | ㈱ソリスト | RS5B30ΩJ |

| Co | 波頭長用C | 0.1uF/630 | 日本ケミコン㈱ | FTACD631V104JDLCZ0 |

| Rc | 充電抵抗 | 100kΩ/5W | ㈱ソリスト | RS5B100kΩJ |

| SW | IGBT | 600V/30A | ㈱東芝 | GT30J322 |

㈱ソリストは旧:東京電音社です。

回路の基本ブロック図をアレンジしたのは利用率を上げるためです。基本ブロック図を良く見ると出力電圧は、

RsとRoの分圧電圧になるため、これを補っているだけです。このため計算で出した放電抵抗の値は、Rs+

Roになるため、実際に使用した抵抗は30Ωにしました。また放電用のスイッチですが、当初はFETを考えていたいのですが、コンデンサ容量が大きいため、

制動抵抗が小さくなります。このためFETのON抵抗が非常に影響を受け、発生電圧が低いほど波頭長が長くなってしまう問題が発生します。これを少しでも影響を少なくするために、今回は

IGBTを使いました。IGBTの仕様の中で、1ms以内に流せる電流値が100Apと高く、その昔に㈱秋月電子通商さんで入手したものを使います。現在、

㈱秋月電子通商さんでは販売していません。

基本ブロック図と違うところが他にもあります。コンデンサとスイッチの位置が逆になっています。これはどうしてもスイッチの片端を接地電位にしたかったためです。こうすることにより、

充電電圧の極性と出力電圧の極性が逆にり、IGBTのエミッター側が出力ポイントになります。当然、IGBTのコレクターと

エミッターを逆にして、充電電圧の極性を換えると、出力波形は反転します。

抵抗は全て、㈱マルツ電波・マルツパーツ館で入手できます。IGBTは近くにある㈲鈴商さんにあるかもしれませんが未確認です。今度調べておきます。(゚ー゚*?)オヨ?どうしてもという方は、

RSコンポーネンツさんで入手できますが、同じ型式である必要はありません。電圧と電流に注意すれば、使えるものが結構あります。

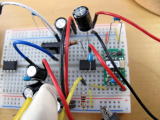

さて定数が決まり、物も入手できれば組立配線です。下の写真はその昔に製作した残骸基板で、一部のアレンジ回路が適用されていないので無理やり搭載した状態です。 部品が浮いているように見えます・・・┐(-。ー;)┌ヤレヤレ

|

|

|

| ↑トリガー回路図 | ↑ 高圧発生回路部 | ↑ トリガードライブ部 |

高圧発生部は、充電抵抗、メインコンデンサ、制動抵抗、放電抵抗、トリガスイッチ用IGBT、IGBTドライブ用パルストランス、などが搭載されています。このうち、パルストランスは、

内径φ13×外径φ20×H11mmのものを使い、一次/二次共にAWG22くらいの線を7T巻いていますが、手持ちがこれしかなかったのでそうしたまでで、もう少し小さなものでもOKです。

トリガーするパルス幅は10uSもあれば十分でIGBTがONするきっかけがあれば良いだけです。できれば高電圧を印加しないでIGBTのゲート波形を確認しながら、

パルストランスの巻数の調整を行って下さい。ピーク電圧が20Vp以上ありサグが10%以内であればOKです。IGBTは

基板用ターミナルにネジ止めしています。色々な素子を試すためにこうしています。ターミナルも秋月電子さんで売られており、3Pinのものを使いますが、うまいことにFETや

IGBTの5.45mmピッチのものに合うようです。

上の写真ではある程度いい加減に組み上げていますが、ちゃんと組んで、部品を1000Vのものに交換すれば、1kVpのIGを発生させることが出来ます。この基板でも1kVの実績があります。ちなみに基板サイズは

100×70mmです。

トリガー回路では、ブレードボードで手っ取り早く組み上げました。ドライブ素子はMicrochip社のTC427と言うものを使いました。この部品も

RSコンポーネンツで入手できます。ここへのトリガーパルスは、パルスジェネレータを使っています。回路図には+15Vの電源や+30Vの電源が描かれています。

写真では展示会でもらったサンプル用DC-DCコンバータ、入力+5V→出力+15V/0.1A を使っています。+30Vは別のDC電源を使っていますが

+24Vでも可能です。秋月電子さんで売っている+24V/0.5Aの小さいもので十分使えます。電源を1個で済ます場合はDC+24Vを使い、

+15VはレギュレータやDC-DCコンバータなどで作って下さい。

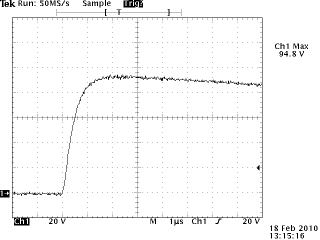

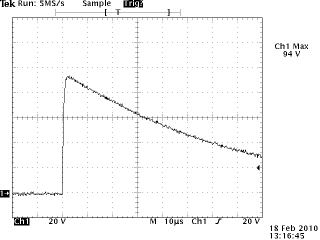

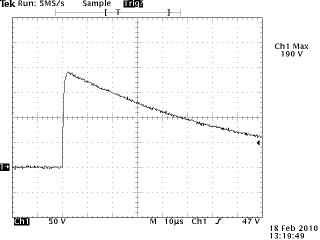

| ○ 充電電圧100V | |

|  |

| ↑波頭長波形 | ↑波尾長波形 |

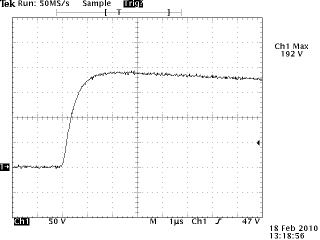

| ○ 充電電圧200V | |

|  |

| ↑波頭長波形 | ↑波尾長波形 |

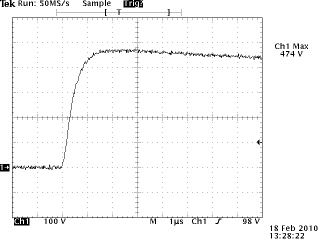

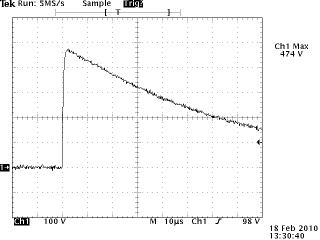

| ○ 充電電圧500V | |

|  |

| ↑波頭長波形 | ↑波尾長波形 |

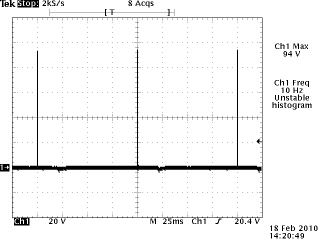

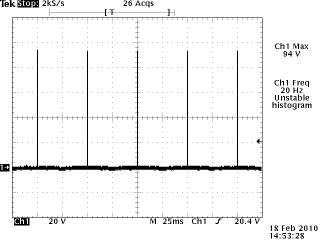

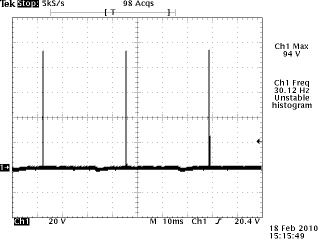

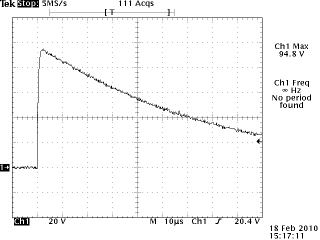

続いて繰返しインパルス電圧を発生させることにします。エネルギーは周波数倍必要になります。この場合、手持ちの抵抗の関係から、 最大30Hzが限界でした。その要因はメインコンデンサの容量が大きいため、充電時定数が長くなり、充電抵抗を低抵抗にしなければなりません。波高値を維持するためには最低でも 時定数の5倍(5τ)の時間を確保します。その分抵抗の容量をあげなければなりません。手持ちにある抵抗の限界で、30Hzが最大でしたが、機会を見て高容量の抵抗を入手したいと思います。参考に、10Hz~30Hz の繰返しインパルスの波形を載せておきます。波形はピークディテクトを掛けて表示しています。

| ○ 充電電圧100V | |

|

|

| ↑10Hz連続出力波形 | ↑20Hz連続出力波形 |

|

|

| ↑30Hz連続出力波形 | ↑30Hz時の波尾長波形 |

回路アレンジのおかげで、90%強の利用率が実現できました。結構なエネルギーでこれだけの波形が出せたことは、面白くなります。

ただインパルス発生器は負荷に対して適切な設計をしなければならず、ワイドな負荷への対応には限界があります。特に容量成分のある負荷は要注意です。例えばトランスやケーブルなどの試験には

波頭長のコンデンサを負荷に合わせて調整しなければならず、場合によっては制動抵抗も定数を換えることがあります。

繰り替えしインパルスは面白い実験がいくつかできそうです。例えば製品劣化の実験などにも一部使われています。今回、メインコンデンサの容量が大きかったせいで、周波数をあげることが出来なかったが、それほど容量が要らなければ、

周波数をあげることが可能です。

次は、色々な電気業界や規格などで使用されている波形(波頭長と波尾長)を何種類か作ってみたいと思います。