|

|

|

|

とにかく作ろう!【直流高電圧電源の製作・編】

毎度のことですが、今回は高電圧が発生するものです。一つ間違うと命に関わる危険なものです。このページを見て真似される方は自己責任で行って下さい。万一、事故や故障、怪我などしても当方は一切責任は持ちません。 細心の注意を払い、必ずアースがある場所で作業を行って下さい。一つ一つの作業を甘く見ると大変なことになりますので注意して下さい。自身のない方は決して真似をしないで下さい。

急な依頼で「直流高圧電源」を時間制限付きで製作することになり、「とにかく作る!」を踏まえ、製作(試作)しましたので、備忘録を兼ねてレポートいたします。

ターゲットの電源の仕様は一切分かりません。ただ物(大きさ:105mm×70mm×H45mm・・・・と結構小さい!)が目の前にあり(諸事情があり写真を載せることができません (*_ _)人ゴメンナサイ)、「これと同等もの

」と言うのが依頼です!?

それではと早速その物とやらを覗かせてもらうと、「高圧部はモールドされている」、「ハイブリッドICを使っている」などで、すべてを解析するのは困難でした。・・・・が・・・・何となく原理はわかりました。

次に、特性を調べなければならないのですが、高圧を計測するには「高圧プローブ」みたいなものが必要で、私のところには2kVまでのものしかありません。急遽、お世話になっている某大手の高電圧メーカーに行き、計測器を借りることができ、

特性を調べてきました。その結果、出力は最大で「10kV」(ピーク付近で10%程度の脈流があるのでその平均値として)あり、発振周波数は100kHzでした。

また電源パワーは非常に小さく思え、500MΩの負荷でピーク付近で脈流が10%程あるほどですので、数Wと推察しました。

最初は「パルス電源」だと思っていましたが、単なる高圧直流電源であることが分かったのですが・・・・色々調べる内に・・・・フィードバック方法が結構変わっていました。モールドされた高圧モジュールから

検出信号と思われるラインをオシロで覗くと、100kHzの方形波で、負荷端が変動すると、その方形波のデューティーが変わります。

その信号を積分して直流化し、フィードバッグしている様です。

直流高圧電源を小さく作るには当然「スイッチング電源」となります。それを設計するにはいくつかある中で、心臓部の「高周波トランス

」の設計をしなければなりません。入力電圧、出力電圧、出力容量、リップル電圧、安定度・・・・スイッチング周波数、使用するコアやボビン部品、巻き線の材料、部品の特性など色々な情報を集め、高電圧用の高周波トランス

を設計するのですが、設計はできても品物までは、なかなか個人では作れないのが現状です。サイトを高周波トランスらしきものを見つけますが、メールを出してもほとんど回答をくれないのが現実です。(特注品になることが大半で、1個から製作するとかなり割高になるようです)

それなら!!・・・・と・・・・秋葉原をウロウロしていると、それらしい昇圧トランスを発見しました!!お値段もなんと「150円/個」とリーズナブルです。どこの店かは今は言えませんが、知っている人もいるかもしれません。

これを使うのですが、昇圧トランスの仕様が全く分かりません。唯一分かっていることは「ピンアサイン」と「インダクター値」、「抵抗値」だけです。とりあえずやり方の概要としてまず、「

一次側を適当に発振させ、二次側に現れる電圧をチェックし、必要な電圧までコッククロフトと言う昇圧回路で持ち上げてやる」・・・・と言うことにします。

右の写真は見るからに高圧用トランスです。仕様が全く分からないというのが難点です。

ピンアサインでは、一次側は中間タップ付の2巻き線と別に3次巻き線、二次側は

高圧巻き線で一次と二次と三次は絶縁されています。

分解すればもっといろいろわかるのですが、二次側の高圧巻き線の線材がかなり細く扱いをしくじると切れそうなので、触らないことにします。

トランスの大きさは、およそですが23×23×H28mm(ピン除く)です。

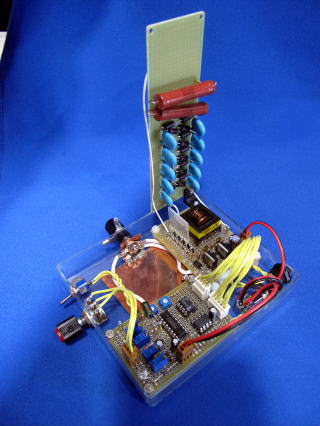

![]() バラックの試作品

バラックの試作品

適当なプラスチック容器(大きさ:126×111mm)に、発振制御基板、HFTドライブ基板、

コックロフト基板を載せ、スイッチ、ボリューム、アース端子、電源入力端子を取り付けたものです。

とりあえずの仕様は次のようなものです。

○ 入力電圧 : DC24V

○ 出力電圧 : DC.0V~10kV 可変(外付けボリューム)

○ 出力容量 : 最大0.5mA 5W

○ スイッチング周波数 : 80kHz

○ その他 : 定電流可変ボリューム有(基板内)

本来であれば他にも、リップルや電源変動、負荷変動、安定度やドリフトなどを測定するのですが、残念ながら設備がありません。

(o*。_。)oペコッ

ところで10kVを測定しなければならないので、「高圧プローブ」なるものを作らなければなりません。家中、抵抗を探して・・・・・~(・・?))(((;・・)?

右の写真は家中探しまわったところ、㈱日本ファインケム社の高電圧用抵抗が

見つかりました。物はRH8HVD100MΩG(直流なら

30kV、インパルス電圧なら50kVpまで印加できる)100MΩ、8W、100ppmとカタログにあります。

中古品で仕方ないのですが、腐るものではないので使ってみます。分圧比を1/1000とすれば、10kV印加時で10Vになります。また低圧側は、

デジタルテスターを使いますので、一般的な入力インピーダンスを10MΩと見立て

低圧側を製作します。単なる「

抵抗分圧器」と思って下さい。

低圧側の抵抗値 X1は、X1=(10MΩ×10V)/(10kV-10V)≒100.1kΩです。

次にこのX1の抵抗とテスターの入力インピーダンスが並列接続されるので、並列時に100.1kΩになる抵抗を計算します。その値 X2は、

X2=(10MΩ×X1)/(10MΩ-X1)=101.1kΩになります。E24系で91kΩと

20kの半固定VRで構成してみます。

注意することは接続するテスターの入力インピーダンスを必ず確認して下さい。おそらくこの構成で、1MΩの入力インピーダンスの計測器でも使えると思います。

あと、高電圧が閃絡するとテスターを壊しますので、必ずアレスターやコンデンサを挿入して下さい。実際に出来上がったものは結構リニア特性も良好で素晴らしい値を示していました。今度、校正された分圧器で校正したいと思います。

写真のものは横着して、抵抗をBNCのメスに差し込んでいるだけで、非常に危険な状態のものです。決して真似をしないで下さい。そうそう!GND側の線を付け忘れないで下さいね!私は忘れてしまい、数値が出ない原因を悩んでいました。Σ( ̄ε ̄;|||・・・

抵抗器の先端は、DC30kVのシリコン電線を半田付けし、外側に3重ほどの熱収縮チューブ をかぶせています。シリコン電線の先端には少し大きめのクリップを取付います。これを計測点につなぎます。

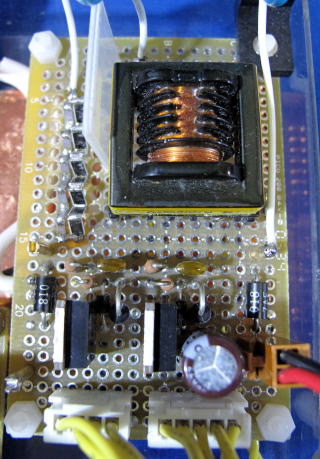

![]() HFTドライブ部

HFTドライブ部

左の写真はHFT-Drive基板です。N-ch・FET2個使ったプッシュプル駆動です。

HFTトランスの左上側に見える白いプレート状のものが差し込まれた状態で立っていますが、実は、その左下に高圧部の検出抵抗(面実装抵抗器10MΩ×10直列

)がシャクトリ状に配線されています。その先端に10kVかかるので、隣接する部分の間に長穴を掘り、100円均一で買った厚さ0.5mmを2枚重ねたポリエチレン系のプレートを差し込んで、遠面距離を稼いでいます。この面実装抵抗と並列に

100pF/3kVの面実装セラミックコンデンサを10直列に並べています。フィルターの役割と過渡現象に対応するためです。

右下の赤黒のコネクタは+24Vの

電源入力端子です。

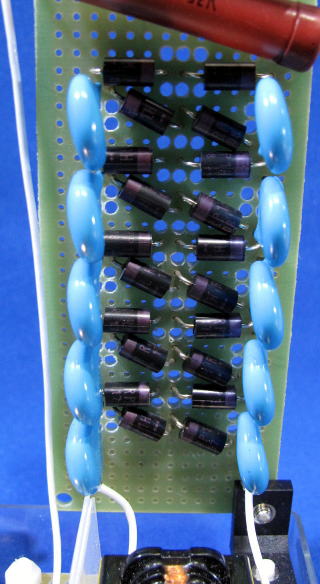

右側の写真はコックロフト部です。下から高周波トランスの二次側が接続され、上へ上へと押し上げ動作が行われる仕組みです。「

コッククロフト・ウォルトン回路」が正式名称で、動作原理はサイトにたくさん出ていますのでここでは割愛します。

注意点は、使用するダイオードは高周波トランスの二次側出力の最大電圧の2倍の耐圧が必要になります。写真のものは1本当たり2000V/0.1Aのダイオーです。

2直列と言うことは1段4kVまでOKと言うことですが実際は1段1.7kV弱でした。

恥ずかしい話ですが、右写真の一番左に白い細い電線がありますが、これは非常に重要な線で、検出ラインの線で10kV印加されています。電線はテフロン線です。

結構いい加減な状態ですが、ちゃんと10kV発生でき、可聴コロナは聞こえません。

もっと眺めると、基板の要所要所に穴が開いています。これは高電圧を扱ううえではよくやる手法で、遠面距離を確保するためです。

ところで・・・・・

ところで依頼された電源は・・・と・・・言うと、色々調べたところ、どうも直流電源ではないようです。どうやらパルス電源のようです。 高圧プローブで測定したところ、ピーク付近で10%ほどの脈流があると言いましたが、これはプローブの入力容量が作り出したものです。無負荷では 100kHzの方形波が出力されるようです。何とか高周波トランスを探すか、自作するか、検討しなければなりません、

少し情報不足は否めません。m(。_。;))m ペコペコ… 未知なる昇圧トランスでの高電圧発生はある意味、「成功」と致します。機会があれば実際にパワーをとってみたいと思います。またこの電源を使って、

インパルス発生器の充電用電源を作りたいと思います。なお今回は、この製品にお客さんがおられますので、回路図や部品表等の資料は割愛させて頂きます。実際製品にするときはもう少し小型にして、色々な評価をしなければなりません。

まずは、可変できる10kVの電源ができたこともうれしく思っております。