| 2007年7月31日(火) |

| 十和田湖 |

|

三日目は奥入瀬渓谷と十和田湖を散策。時期はずれの為か人も少なかった。

天気にも恵まれ楽しい旅だった。

|

|

|

|

| 2007年7月30日(月) |

| 八甲田大岳(1,584m)青森県 |

北八甲田山系

毛無の湿原 大岳より赤倉岳、井戸岳

大岳山頂 後藤伍長の銅像

|

翌日は北八甲田山系の中心の山、大岳に登りました。

コース:酸ヶ湯〜下毛無〜上毛無〜大岳非難小屋〜酸ヶ湯

毛無では花の盛りは過ぎていたが湿原の花を楽しんだ。

非難小屋から頂上まではきつい登りだ。

1.jpg)

避難小屋付近からの大岳

下山後

明治35年に青森の歩兵第五連隊が雪中行軍の演習中に記録的な寒波の吹雪に遭遇し、210名中199名が遭難した事件が発生、遭難した場所を訪れ、雪の中から発見された後藤房之助伍長の像を見る。

当日は一軒宿の酸ケ湯温泉に宿泊。

名物は千人風呂。総ヒバ造りの体育館のような巨大な建物で脱衣所は男女別だが中は混浴。ただしまったくの混浴というわけではなく、大浴槽は中央半分に目印があり、そこで男女が区切られている。湯は白濁で飲むとレモン水のような味がする。granpaは経験のため1度だけ入ってみた。感想は想像におまかせ?

・・・

|

酸ヶ湯温泉と後ろに見えるのが大岳 |

|

|

| 2007年7月29日(日) |

| 岩木山(1,625)青森県 |

弘前市からの岩木山 頂上のモニメント

頂上の岩木神社奥の院 山麓にある岩木神社 |

青森県シンボルの山、岩木山(別名津軽富士)に行ってきました。頂上付近は火山岩で岩がゴロゴロ、注意しながらの登山でした。天気でしたら左のように見える岩木山ですが残念ながら8合目以上はガスがかかり眺望は楽しむことができませんでした。天気なら白神山地、日本海まで眺望とのことです。

麓にある岩木神社にも寄って健康を祈願、当日は岳温泉に宿泊、温泉とお酒を楽しみました。 |

|

|

|

| 2007年7月26日(木) |

| 男体山 2,484m(栃木県) |

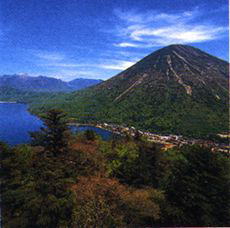

こんな男体山を期待したが? 霧が晴れた瞬間の中禅寺湖

(日光観光協会の写真) |

7月の末ということで暑い日を期待したが登山初めは雨、後曇りで頂上からの眺望はほとんど望めなかった。

コース:志津小屋(裏男体林道)〜男体山頂上

比較的楽なコースなので一度登ってみたら如何!

男体山は二荒山-ふたらさん-とも呼ばれ、奈良朝末期から平安朝初期にかけて活躍した僧侶、勝道上人(しょうどうしょうにん)が二荒山(男体山)登頂に成功したことに始まる。以来、江戸時代までは修験の地として栄えたといわれる。 |

ハクサンシャクナゲ コイワイワカガミ |

|

|

| 2007年7月24日(火) |

| 武尊高原(群馬県) |

武尊高原

ヒメカイウ ヒメカイウ |

ヤナギラン |

コース:三合平〜田代湿原〜花咲湿原〜三合平

7月下旬になっても梅雨が明けない今年ですが丁度天気に恵まれ晴れて暑い日でしたが高原を散策し楽しみました。コースはほとんどがブナ林の日陰で暑さも忘れられます。

湿原では花も少なかったですが残ったヒメカイウが咲いていました。

|

|

|

| 2007年6月26日(火) |

| 弓立山 426m (埼玉県ときがわ町) |

|

梅雨の晴れ間、暑い日でしたが里山ハイクをしてきました。生越駅で電車を下車、歩いて大楠木、大槻みかん山、弓立山、明覚駅に。

弓立山頂上 : ときがわ町、小川町方面が眺望できます。数年前までは静かな山頂も隣にはパラグライダーの基地ができまったく変わってました。

左:生越の大楠木 樹齢千年以上といわれ埼玉県一の巨木。見るだけで大きなエネルギーを与えてくれます。

右:田舎風景 倉とアジサイが美しい |

|

|

| 2007年6月21日(木) |

| 笠取山 1,953m (山梨県) |

|

荒川、富士川、荒川の分水嶺の山、笠取山に行きました。

梅雨の季節であるが晴れ、6月2回目の分水嶺登山をした。

コースは作場平口までバスで行きそこから笠取小屋、小さな分水嶺を経由、笠取山山頂、水干、中島橋。水干で多摩川源流を見る。

山頂、後ろに見える山は大菩薩。

左:山頂は二つありもう一つの山頂

右:分水嶺の碑、裏側には荒川とある。

この付近に降った雨は落ちた場所によって 流れる川が決まる!

水干の多摩川源流の碑、東京湾まで138

kmと書いてある、以外に近い! |

|

|

| 2007年6月13日(水) |

| 甲武信岳 2,475m (埼玉・山梨・長野県) |

|

名前のとおり甲州、武州、信州の境にある山、甲武信岳に千曲川、富士川、荒川の源流と石楠花を求めて行ってきました。

コースは毛木平に車を置き、千曲川に沿って源流まで行き、そこから尾根に。すると山頂は間近。甲武信小屋に一泊。翌日、三宝山、白岩山、大山を経由して十文字峠に。そこから毛木平へ。

左:千曲川信濃川水源地標

日本海まで三百数百キロの旅が始まる

右:チョロチョロと流れでる水

甲武信岳山頂

甲武信小屋

三宝山からの甲武信岳(真中)

その右側に富士山が!

左:甲武信小屋からの日の出

右:荒川水源の碑

十文字峠に咲く東石楠花

やわらかいピンクの花がなんともいえなく美しい

|

|

|

| 2007年5月20日(日) |

| 塔ノ岳 1,491m (神奈川県) |

12.jpg)

11.jpg) 11.jpg) |

塔ノ岳山頂を一直線に目指す 【 大倉 〜 堀山 〜 花立 〜 金冷シ 〜 塔ノ岳 】コースで登りました。、

急な尾根筋を一直線に登るコースだけにきつかったです。 しかし、頂上に到達した時の達成感と、 秦野市内から相模湾まで見渡せる眺望は最高でした。

11.jpg)

登山口にある秦野戸川公園

丹沢の山々から流れる水無川の自然を生かした綺麗な公園です。

左:雲の下に富士山が!

右:奥は大山、手前は三ノ塔 |

|

|

| 2007年4月19日(木) |

| 鳴神山 980m (群馬県) |

11.jpg)

11.jpg)

111.jpg) |

群馬県の桐生市の北部にある。頂上直下には雷神岳神社があり信仰の山である。

コース:鳴神山登山口〜大滝〜水場〜頂上〜金沢峠〜観音橋

山頂は雨でほとんど視界はなかったが天気のいい日は皇海山、袈裟丸山、武尊山、妙義山、男体山など多くの山が眺望出来るようだ。

頂上付近に咲くアカヤシオつつじ

やさしいピンクの花が美しい!

左:この山しかないといわれるナルカミスミレ

右:下山途中にはこんなものも |

|

|

| 20074月9日(月) |

| 熊倉山 1,427m (埼玉県秩父市) |

111.jpg) 11.jpg) |

秩父線、武州日野駅から歩いて日野コースの往復でした。

熊倉山は高度差1,100mぐらいあり大変なわりには頂上も途中もほとんど眺望がなかった。

途中の笹平ではバイケイソウやハシリドコロが芽をだしていました。

左:眺望のない頂上

右:頂上付近ではまだ雪がありました。 |

|

|