バログ B.マールトンさんについて:文芸クラブの仲間の友人です。少年時代・大学時代をデブレッツェンで過ごし、この町は彼にとって思い出の宝石箱なのでしょう。これからシリーズで月に一度、デブレッツェンの町について書いて頂きます。日本に来てから13年になり、「遠くからきた鏡」-異文化と物語心理学−(雲母書房)と[日本の浴場」-洪語−(Kijarat Kiado)のなかで日本での思いを語っています。

思い出の絵葉書 -デブレツェンよりー

バログ B.マールトン

バログ B.マールトンさんについて:文芸クラブの仲間の友人です。少年時代・大学時代をデブレッツェンで過ごし、この町は彼にとって思い出の宝石箱なのでしょう。これからシリーズで月に一度、デブレッツェンの町について書いて頂きます。日本に来てから13年になり、「遠くからきた鏡」-異文化と物語心理学−(雲母書房)と[日本の浴場」-洪語−(Kijarat Kiado)のなかで日本での思いを語っています。 |

| 2月の絵葉書 | 古い中庭 | 8月の絵葉書 | プレーリの端っこ |

| 3月の絵葉書 | 庭と小説 | 9月の絵葉書 | 僕の方角 |

| 4月の絵葉書 | 熊さん | 10月の絵葉書 | 同級生からの手紙 |

| 5月の絵葉書 | 大学 | 11月の絵葉書 | 「大学病院」映画館 |

| 6月の絵葉書 | 大学の教会 | 12月の絵葉書 | 人生の計画 |

| 7月の絵葉書 | 地下室 | 1月の絵葉書 | セピア色に |

| 2月 古い中庭 |

| アイスクリームかコーヒーを注文し、「ウドゥヴァールハーズ」(中庭のある家)のケーキ屋さんのテラスに座ってみませんか?まわりにはブティク、ピザ店、土産物店、本屋さんがあり、石敷きの小広場の頭上にはこの町の象徴でもある、歴史的な大教会の黄色い塔が空へとのびています。そう、あなたはいま町の中心にいるのです。 そこは同時に、僕の少年時代の場所です。40年ほど前、ここには原っぱの中庭があり、僕は兄や弟たちと春から秋にかけてサッカーをして遊び、冬には雪小屋をつくったり、バケツで水を運び自分たちのスケートリンクをつくったりしました。春になると父と菜園の土を掘り返し、一夏中そこで育ったトマトやパプリカを食べることができました。 |

|

あなたが座っているちょうどその場所に、昔、アカシヤの茂みに埋もれた古い豚小屋(その頃も、もう豚はいませんでしたが)が隠れていました、その棘に覆われ苔生した眠れる野薔薇姫の城は、僕たち中庭の子どもたちにとって、最高に素敵な遊び場でした。

デブレッツエンのどこもがこれほど変わったわけではありません。「大森」公園のあたり−動物園、池、温泉浴場、プール、サッカースタジアム−は僕の少年時代の時のままです。そして、半分公園のなか、半分森のなかに建ち、一歩足を踏み入れるといつも特別な気持ちにさせてくれた大学の素敵な建物も昔のままです。

| 3月 庭と小説 |

| 自分がとても好きな本は、どこで、どんなふうに初めて読んだか20年経ってからもよく覚えているものです。僕の祖母はデブレッツェン大学の背後から広がる森のちょうど反対側にあるヨージャ村の大きな家にひとりで暮していました。大学生の頃、僕は祖母の家で、とくに初夏の季節を過ごすのが好きでした。自然のままの広い庭の草の上にブランケットを敷き、心地よい陽射のなかで横になり−もう試験は終えていたのだろうか?−僕は驚いたり、笑ったりしながらエステルハージ・ペーテルの「創作小説」という本を読んでいました。 とても不思議な構成の本で、小説自体は中味の四分の一しかなく、本当の物語は後半のE.原注のなかに入っているのです。ですから、栞を二本使って行きつ戻りつ頁をめくって読まなくてはなりません。まるで、あの頃の僕らの生活を映す鏡のようでした:ひとつは複雑ではあっても語るものの少ない公の生活、もうひとつはそれよりずっと大切で奥深い外界から完全に切り離された個の生活です。 |

|

画:バログ B.マールトン

この本を読みながらわかったことは、優れた作家はまず読み手として自分がどんな本を一番読みたいかを想像し − 愉快で、遊び心に溢れ、今までなかったような本 − それから後は、そういう本をただ書くだけなのです。 できるだけ勇気をもって、そして、ペンが定型のパターンに流れないよう気をつけて。

良い本からは、日だまりの庭と同じように晴朗な光が漲り、良い本の世界に入ると自由と安らぎを同時に感じることができます − 僕が祖母の家の庭で感じたように。

エステルハージの「創作小説」は、今は学校の教本としても読まれています。ヨージャ村はその後、デブレッツェン市の行政区となり、市営バスでも行けるようになりました。

| 4月 熊さん |

| 僕は子どもの頃、毎朝牛乳屋さんに行きました。そのお店は棟続きの「中庭のある家」にあり、道を渡らなくても行けたので、両親は僕が幼稚園生の時からひとりで行かせてくれました。僕は列に並び、僕の番が来ると白い上っ張りを着て、素敵な色の口紅をつけた店のおばさんが、僕が持っていった容器に新鮮な牛乳を入れてくれました。家族みんなの朝食として三日月型のパンと三角形のチーズ一箱も買いました。 |  |

このチーズのブランドのひとつは、今でもハンガリーで買うことができます。シールに描かれているマツコウ[熊さん」はー理由は誰も知りませんがー蝶ネクタイをしてタキシードを着ているウェイターです。遊び心と真面目さの、この独特な混合は、僕の子供時代を思い出させます。何十年もたち、世界の反対側に住んでいる今も、僕は国に帰ると必ずマツコウ・チーズ買う自分に気がつきます。このシールは、どうしても捨てる気持ちにはなりません。いつも持ち歩き、時々、熊さんの絵を描いています。

こうして、僕はマツコウ・チーズの絵を水彩、墨、油絵の絵の具を使って、描きはじめました。その絵には時々童歌もはいっています。ある「まじめな遊び心」から、マツコウ・チーズをーそのイメージとその体験ーを日本語に訳しはじめた、とでも言えるでしょうか。

去年の秋、ブダペストで”Bear in Mind"という個展を開きました。 4月30日まで東京の大倉山記念館で僕の絵が見られます。

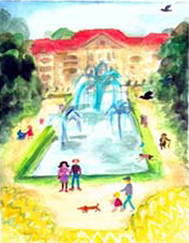

| 5月 大学 |

| 大学の建物の前に行くと、今でも5階にあった父の部屋をふと見あげてしまいます。地理学科の教授室です。父は時々、日曜日にも講義の準備のため、この部屋に行き、私も連れていってくれました。父が仕事をしている間、私はこの厳かな部屋のなかで地図や地層模型、未知の国の写真に囲まれ、本を読んだり絵を描いたりしました。この建物のいろいろな時代の断層が私のなかで生きています。ある意味で、私の青春時代の舞台でした。 高校生の頃、私はこの町一番の図書館、心安らぐ大きな樫の老木の見える読書の聖地をよく訪れました。私たちの高校は毎年ここで卒業パーティを開き、飾り付けされた中庭ではに”LUX”バンドの生演奏にあわせ、学生たちのダンスの波がさざめきました。地も天もあまねく舞踏の渦でした。中庭の上方の各階にあるバルコニーには白いクロス敷きのテーブルが並び、ウェイターたちが足早に廻り、父母たちは食べたり、飲んだりしながら中庭を見下ろし、初恋の人と踊るドレスアップした娘や、息子たちを目で追いました |

|

大学時代を、私は毎日ここで過ごしました。ここに来るのは、楽しみでした。中庭の上方のバルコニーで友情を交わしたり、学んだり、あるいは大学を棲み家とし、時代の先端のファッション、トレンド、ムードを身につけた個性ある仲間たちをただ眺めていることもありました。

「こんな贅沢、こんなに美しい大学あっていいのだろうか?」との思いが幾度となく私のなかを巡りました。というのも、昔何処かで、今世紀初頭、この建物が建てられた時には、周辺の民族に対し「マジャール民族の文化的優位さを誇示したかった」からだと、読んだことがあるからです。この興ざめな言葉がなかなか私の頭からはなれませんでした。

町なかの味気ないプレハブの家並みに打ち砕かれた私の青春時代のなかで、大学の建物は質的静寂さを照射し、時を超える希望を与えてくれました。私の父と母の出会いも此処でした。

| 6月 大学の教会 |

| ちょうど20年前の1980年、私はデブレツェン大学の心理学科を卒業しました。心理学科は本館にありましたが、授業のほとんどは大学の横にあるプロテスタントの教会の、長いこと使われていない小さな二つの部屋で行われました。私たちはこの部屋が大好きでした。小さな別世界だったからです。「教会に行くんだ」と、冗談っぽく言ったものです。心理学の授業を教会で行い、そして精神を扱う私たちが通うとは、皮肉な感じがします。 時は止まったように見え、共産主義体制の未来は無限のように思えました。宗教の自由はなく、哲学については古いマルクス主義のドグマが教えられていました。でも、大学では数年前から真の心理学を学べるようになっていました。それで、心理学療法と不思議な東洋の宗教 ”禅”との関係を卒業論文のテーマとすることも許容されたのです。禅の瞑想の実体験の無い私の論文は、英語で書かれた禅の書物と現代心理学の関連文献を基にした文学的概観のようなものでした。 |

|

大学時代、私はこんなふうに毎日”教会”に通いました。これはこれで良いのだと、微笑しながら納得しました。私にとって、心理学も仏教も、ある種の宗教または世界観探求の道程だったからです。その後、信仰の自由の新時代のなか、教会の建物内には雑誌閲覧室と音楽ライブラリーが造られました。そして、今ここには現代の主神のひとり、“情報”が住んでいます。此処は大学のコンピューター・センターとなりました。

| 7月 地下室 |

| 夏にハンガリーに帰郷した或る日、私は道を歩きながら地下室に目を留めている自分に気が付きました。 私はもう10年以上も日本でー地下鉄、地下街そして地下商店街のあるー暮していますが、あの暗く、じめじめした地下の世界のことは忘れていました。ブダペストやデブレッツエンの20世紀初頭の古びた住宅街を歩いていると、夏の猛暑のさなか不思議な冷風が歩道と同じ高さの地下室の窓から吹き上がってきます。一瞬の夏の戦きは私に過去を、忘れていた記憶を甦らせました。この時、私は心理学者がなぜ潜在意識を毎日意識している家の下に横たわる地下室に譬えるのか理解出来ました。 子どもの頃は、この湿った暗い、クモの巣のかかった地下の世界に降りていくのは少し勇気がいりました。当時は、石炭で暖を取っていたので、石炭や薪はここに貯蔵され、ほかに古い服や壊れた玩具、一年じゅう中庭で乗っていた三輪車、どれも捨てることができず、そのまま残されたものが置かれていました。 |

|

夏の終わりの或る夜、長い間会っていなかったクラスメートに再会し、地下のバーに誘われました。夜の時が流れるなか、ビールを飲んでいるその場所が、私の子供時代の隣人の地下室であることに私は気づきはじめました。それは静かな庭のあるカルビン派の牧師さんの家で、昔、兄弟たちとサッカーをして、たまたまボールが高い石壁を越えてしまった時、呼び鈴を押しては中に入らせてもらったものです。この家の地下室は私の家のと地つづきになっていて、今は、世界中どこにでもあるようなジャズ・バーに造り替えられました。

クラスメートと昔のことを話しているうちに、ふと、自分がどこにいるのか気がついたのです。40年の後に、私は忘れられた思い出のなかに座っていましたー空想と現実のふたつの世界のなかでー私の潜在意識のなかで。

| 8月 プレーリの端っこ |

| 珍しい小鳥が町の真ん中にある僕たちの庭に飛び降りてきた。小鳥はとても疲れていて、僕の兄さんがつかめるほどだった。鳥類図鑑で調べて、名前もわかった、チョウゲンポウだ。兄は生まれつき動物や植物が大好きで、二人とも大人になったら、森の中で忠実な犬とともに暮すのを夢見ていた。でも、僕はもうその時、将来はきっと都会に住むような人になるだろうと感じていた。 |  |

小鳥がどこから来たかはわからないままだった。小さな靴箱に穴をいくつか開けて、小鳥を中に入れ、すぐに路面電車に乗って、小鳥にとって相応しい場所、動物園に連れていってあげた。いいことをしたお礼として、切符を買わずに動物園に入っていいよと言われ、僕たちは急いで鷲や、猿や、虎や黒ヒョウを見た。園が閉まる一時間前の夕方ではなく、朝から着ていたら良かったのに。それからも時々、僕たちの庭にきてくれたお客様、チョウゲンポウのところへ遊びに行った。

僕の一番好きな動物、アメリカバイソンは切符を買わなくても見ることができた、バイソンの小屋は動物園の塀のとなりにあったから。森と墓地へ続く静かなポプラ並木を自転車にのって通る時、僕はよく小屋の横に立ち止まりバイソンを眺めた。そうだよね、君はここに追放されてきたんだよね、遠い、遠いハンガリーのプレーリの端っこへ。自分の群れと一緒に走ることも出来ず、若草を食べることも出来ず、刈り取られた草の一人前しかもらえないで。

バイソンは、哀れな頭を振って決められた道をうろつき、力強い額を緑色の鉄の塀にこすりつけ、バイソン邸内のハンガリー大平原の砂土をどしんどしんと踏みつける。

| 9月 僕の方角 |

| 北に向かってたった時、僕のどっちの手のほうが西で、どっちが東かな。こんな時、いつも僕が3歳から18歳まで住んでいた、あの広場がぱっと目の前に浮かび、僕を助けてくれます。南北を軸にしたこの町では、中央通りが広場を通り抜け、子供部屋の窓が北向きだったので、方角はとてもわかりやすかったのです。 |

|

窓から外を見ると、真ん中に銅像が見え、もし、その像を台座から頭のほうに細くなる磁石の針と考えると、その先はペーテルフィア通りから、大森公演を指しています。その右側、つまり東側には僕の通った小学校の校舎、そして左側、そう西側にはフンガーリア映画館とカルヴィン派の大学があります。200年前デブレツェンに住んでいた偉大な詩人チョコナイの銅像は、最初から、その顔が彼が昔教鞭を取った大学のほうを向くよう造られました。この大学はハンガリーで最も古く、最も優れた学府の一つです。西はチョコナイが目を向けている方向です。文化・知識も、そして西ヨーロッパもこの方向にあります。数百年間、ハンガリー人が視線を注いでいた方向です。

この頃では、東西南北を考える時には、あの小さな広場を見るのではなく。東京の上方に視線を置き、そこから想像のなかで地球を見下ろしています。眼下の左側、西の方にはヨーロッパ、そして中国、タイも、それに日本の半分も。北と南はほんの少ししかずれていない。東の方にあるのは、もう太平洋だけだなあ。

| 10月 同級生からの葉書 |

| デブレツェンを舞台にした小説を書いた作家の一人、モーリツ・ジグモンドは、この町で学生生活を送りました。彼の小説の主人公、小さな村で育った純粋な少年ミシ君がデブレツェンの有名な学校に行くことになった時、お母さんは少年に「いい子でいてね、死ぬまでずっといい子でいて」という言葉を贈りました。この言葉がモーリツの小説の題名になったのです。 |  |

60年代に「死ぬまでずっといい子でいて」のモノクロ映画が撮られた頃の広場は、この絵葉書の時代、世紀末の様子とあまり変わらず、子どもの頃、僕たちが毎日窓から見ていた風景そのものでもありました。撮影のためセットを変える必要もほとんどありませんでした。僕たちは寝室の窓から撮影風景を眺めていました。今でも、あの長靴のカチャンカチャンという音、毛皮の帽子をかぶって馬車の間の石畳を急ぐミシ君の足音が聞こえるような気がします、撮影隊のライトの光のなかに浮かぶ主人公の姿とともに。

この葉書はPさんという昔の同級生が、東京の僕のところに送ってくれたものです。高校生の時、僕も彼女も、この町から出来るだけ遠い大学、ブダペストの大学に入りたかったので、小説の終わりのほうに出てくる、もうひとつの有名な言葉を笑いながらよく口にしていました。それは、大人の世界が厭でたまらなくなったミシ君が、泣きながら言う 「もう、僕はデブレツェンの学校にはぜったい行きたくないよ!」という、言葉でした。

数年前のある夜、Pさんと一緒にデブレツェンの劇場に行き、彼女が舞台デザインをした作品を見ました。あの静かな、哀しいほど美しい小説「死ぬまでずっといい子でいて」は、けたたましいロック・ミュージカルに焼き直されていました。

| 「11月 大学病院」映画館 |

| 僕の高校の同級生のある三人組は、青春時代独特の強い友情で結ばれていて、いつも一緒に勉強したり、遊んだり、ぶらついたり、ガールハントしたりしていた。ある日、そのうちの一人が病気になり、二人は代わりに僕を映画へ誘ってくれた。これが、「大学病院」映画館、発見のきっかけだった。 その古びた建物は医科大学のキャンパスの隅、森の端っこにあった。映画の上映は週に二晩だけだった。その日、僕たちはちょっと遅れてしまった。小さな映画館はもういっぱいで、席もないし、入ることも無理だろうと、僕は思った。でも、驚いたことに、僕たちが一直線に向かったのは切符売場の窓口ではなく、ホールの入り口の扉の前に立つ生真面目そうなおじいさんのところだった。 |

サボーおじさん、こんばんわ!

すると、サボーおじさんは、灰色の上着のポケットから切符を三枚取り出し、僕たちに渡してくれた。

おじさんは、三人組が来ることを知っていた。雨が降っても、雪が降っても、ソ連映画が上映される時も、フランス映画の時も、少年たちが絶対来ることを。週に二回、映画のある夜には!

| 12月 人生の計画 |

|

僕はその校長先生のことを良く知っていた。父も教鞭をとり、いつか僕も通うことになる高校の校長先生のことだ。校長室の近くの広い廊下においてあったテレビの前に、ハンガリー男児たちー先生たちと、その息子たち約30人ーが日曜日の午後、サッカーの試合があるたびに群れ集まった。 |

|

校長先生はタバコに火をつけ、父はまた喫煙し始めたことをからかうようになじった。

「これは棺おけの釘だよね」と、校長先生はそのころ流行の言葉で認めはしたけど、実は、ほんの数週間しか禁煙できなかった。喫煙がそれほど体に悪いとも思っていないようだった。長生きする、そのつもりで人生設計していた。

「西暦2000年の大晦日、ぴったしその日の晩にソーセージを食いながら死にたいね。」

僕たちは笑った。

その日は本当にくるのかな? これから40年も先のことだ。僕のお祖父さんはぜったいその日まで生きていられないな。こんな時代に生まれて、僕はすごく運がいいと思った。次のミレニアムを一見できるチャンスに恵まれたのだから。

でも、それまでに、絶対に、、、、!

出来るだけ早く、うまく泳げるようにならなくちゃ、4メートルの深さのプールで遊べるように。

で、飛び込みは?いつか上方の飛び板からジャンプ出来るようになるかなあ?

| 1月 セピア色に |

| −なんて素敵でしょう、夏の昼下がりにデブレツェンの「金の雄牛」ホテルのテラスに座っているのは。ブダペストは、そう、ずいぶん変わってしまったわ。クルーディや仲間の作家たちが出入りしていた「日本カフェ」は本屋さんになってしまったし、アンドラーシ通りの喫茶店にはニューリッチのビジネスマンたちがたむろしているし。でも、「金の雄牛」のテラスで時を過ごしていると、今でも本当の田舎町の人たちを眺められる。なにか古いハンガリーの雰囲気に浸ることが出来る、親しみのある、堕落していない空気に。私たちを取り囲む、この汚くて複雑な大都会、東京となんて違うのでしょう。− と、僕の知り合いである優しい日本の女性が言ってくれた。 |

ちょうどその頃、僕はデブレツェンの現代作家、タル・サーンドルの暗い小説を読んでいた。ホームレスのアル中の人々の話し、罪や絶望に沈む障害者たちの話し、彼らはまるで呪いにかけられたように未知の町の中でもがいている。遠い、遠い世界、僕の思い出のデブレツエンのイメージにはほとんど入れないほど。

やっぱり、それは無知の殻で守られた、気遣いする外国の女の人の言葉。やっぱり、それは距離に守られた思い出を語る人の言葉。その距離は若き日の町をセンチメンタルにセピア色に描かせようと誘惑したけれど。

読者の皆さん、ここで僕の一年間の思い出の絵葉書は終わります。もし機会があったら、デブレツエンを訪れてみてください。もしかすると、誰かに絵葉書を書き、送りたい気分になるかもしれません。