20系 ブルートレイン

|

1958年(昭33)に登場の寝台特急「あさかぜ」用として開発された画期的な設計で、一般の客車とは混結せずに「固定編成」を組むことを前提に冷房装置や空気ばね台車の装備等で居住性を大きく改善、

以後の客車寝台「ブルートレイン」と呼ばれる起源となった。 編成の一端に連結された電源車 (マニ/カニ等)により編成内の電源の全てを供給する「集中電源方式」を 最初に採用している。 1970年(昭45)までに16形式473輌の製造と3形式6輌の改造車輌が生まれ長距離寝台特急に広く使用されたが、 1970年代後半からは後継の24系にその座を譲って 急行や臨時列車用となり、1986年(昭61)には定期運用から引退した。 |

|

1967年(昭42)の夏、大学生になった初めてのアルバイトで、カツミから前年に発売されていた20系客車をカニ22の入った「さくら」にするつもりで7種8輌を購入しましたが、「さくら」の全車種は揃いません。 その後ナロネ20とナハネ20×3を増備、フリーの12輌編成にして楽しんでいました。 金属車輌12輌は重量・転がり摩擦も大きく、電機牽引でも1輌では無理なため、カニ22には縦形缶モーターの補助動力付きでした。 |

| カニ22 | ナロネ20 | ナロネ22 | ナシ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネフ23 |

| ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネフ22 |

| 「さくら」「はやぶさ」 (1963〜1965) |

| 最初の車輌の窓ガラスがはがれてしまうようになったリニューアル時に、当時は発売されなかった車種が再生産されているのを知って、1963年(昭38)〜1965年(昭40)3月改正までの

博多−長崎間、蒸機牽引時代の基本編成8輌とする計画が再燃。 博多からの牽引機はC60。 西鹿児島行き「はやぶさ」も同一編成で牽引機のみがC61。 |

| カニ22 | ナロネ22 | ナロ20 | ナシ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハフ21 |

| ナロ20とナハフ21を追加、ナロネ21・ナハネ2輌・ナハネフ22は「日本海」用へ、ナロネ20とナハネフ23は転出させました。 |

8輛となっても蒸機牽引では少し無理なため、スピードの合わない縦形缶モーターの補助動力をMPに交換することにしました。 |

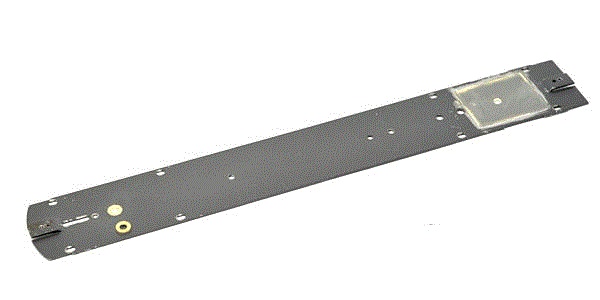

床板は1mm厚の鉄板製なので、真鍮板で新製が良いのですが貧乏性のせいで捨てるのに忍びず、いつものように穴埋め再利用。 モーター穴埋め材は1mm真鍮板から現物合わせ、付随台車側は写真のような外形φ6 / 内径φ3のアダプター をハンダ付け。 |

電気的に速度調整をして蒸機のスピードに合わせてあります。 |

| 2007.3.17 作成 by 頑固親父 |

| 「日本海」 (1968年 デビュー時) |

| 1968年(昭43)10月の改正で、急行だった「日本海」を20系化し特急格上げされた時の編成。カニはマニ20のことも。 ただ、この編成は1年と短命で、1969年にはナハネが4輌増車した13輌となり、1975年に14系化されるまで続いた。 牽引機は大阪−米原がEF65、田村−糸魚川はEF70-1000。糸魚川からの非電化区間はDD51。 |

| カニ21(マニ20) | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナシ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネフ20 |

| カニ21を増備。 転用したナロネ21とナハネ2輌に加えて、「さくら」用のナシとナハネ3輌は共通運用にして運行を開始。 KTMに製品の無いナハネフ20は、ナハフ20の配属後はそちらで代用しています。 その後、ナハネを3輌増車して専用化するとともに「さくら」のフル編成化を可能にしました。 |

|

| カニ21の床下器具はオリジナルのブラ製ではなく、同じKTMのカニ22に付いていた金属製のものです。 カニ22をMP化した時に、モーターや伝導軸をよける加工が必要なためカニ21に付いていたプラ製床下器具を加工、カニ21には一時的に金属製を付けておき、いずれパーツを購入する予定でしたが、今でもそのまま付けています。 実は、カニ21もMP動力化したのですが、友人に頼まれて、MP下回りのみ交換転籍してしまいました。 2016.2.1 「さくら / はやぶさ」と「日本海」を統合 |

| 1969年(昭44)の13輌化後の編成。 |

| カニ21(マニ20) | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナシ20 |

| ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネフ20 |

| 2025.4.28 13輌化編成追加 |

| EF58で牽く「さくら」 (1960〜1963) |

| EF65や60よりもEF58が好きなので、「日本海」用のナハネが3輌増で合計8輌になったのを機に、EF58牽引を計画。 1959年に20系化した誕生当初は茶塗りのEF58が東京−姫路間を、寝台特急専用色となった1961年からは東京−岡山間を、 1963年12月にEF60-500にバトンタッチするまで牽引していました。 |

| カニ22 | ナロネ22 | ナロ20 | ナシ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハフ21 |

| ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハフ20 |

| この時代の「さくら」には欠かせないナハフ20をようやく手に入れ、後部のナハネ5輌は「日本海」用と共通運用です。 後部にナハネを1輌増車すると、EF60-500にバトンタッチした後の最長15輌編成になります。 2019.12.31 記 / 2023.11.12 更新 |

| 20系デビュー!「あさかぜ」 (1958/10 デビュー時) |

| 「動くホテル」として、新製の20系固定編成客車を使い1958年(昭33)10月に東京−博多間に誕生。 牽引機は、東京−姫路がEF58(茶)、姫路−下関がC62、関門トンネルをEF10で繋ぎ、門司−博多がC59。 |

| マニ20 | ナロネ20 | ナロネ21 | ナロネ21 | ナロ20 | ナシ20 |

| ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハ20 | ナハフ20 |

| もっとも手に入りにくいナハ20とナロネ21が加わり、ナロネ20が再配属されましたが、マニ20が未配属で残っています。 2021.3.11 記 |

| ようやくマニ20が配属されました。 |

|

| 通常ですと下回り改造で補助動力車にするのですが、ほぼ新品の同車の下回りを改造するのに忍びず補助動力装備の予定は有りません。 このままでは、「あさかぜ」「日本海」「富士」等の

マニ20を連結する編成は補助動力車が無いため、ナロネ21の1輌に床下伝導の動力を追加して補助動力車としました。 2022.6.8 更新 写真追加 1963年(昭38).11.11 その前に起きた20系客車の衝突事故により「上りあさかぜ」に充当する客車が用意できなくなったため、「臨時あさかぜ」として下関−東京間にマヤ20を使った臨時編成が走りました。 |

| マヤ20 | ナロネ21 | ナロ20 | ナシ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハ20 | ナハフ20 |

| 2024.12.31 更新 |

| 「在籍車輛」 黄文字は補助動力付き車輛 |

|

| マニ20 | カニ21 | カニ22 |

| ナロネ20 | ナロネ21 | ナロネ21 | ナロネ22 |

| ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 |

| ナロ20 | ナシ20 | ナハ20 |

| ナハフ20 | ナハフ21 | ナハネフ22 | ナハネフ23 |

| 実はこれらの車輛は転がりを改造して有ります。 補助動力付車輛以外は、某展示施設が閉館した時に手に入れたベアリング付きの台車と交換しました。

ただ、残念なことにフル編成で運転する機会が無くなってしまい効果が確認できていません。 2023.8.17 更新 / 2024.2.5 リニューアル |

| 門司で分割・併結の「みずほ」 (1963/6 デビュー時) |

| 門司で分割・併結して、前部編成は門司−熊本間、簡易電源車マヤ20を登場させた後部編成は門司−大分間の運行としてデビュー。 牽引機は東京−広島がEF58、広島−下関がC62、関門トンネルをEF30で繋ぎ、門司−熊本がC59、門司−大分がDF50。 |

| カニ22 | ナロネ22 | ナシ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハフ21 |

| マヤ20 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハフ20 |

| 「富士」の独立後は、後部編成は東京−博多の運転となり、前部編成が変更のうえ博多−熊本の運転となった。 |

| カニ22 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナシ20 | ナハネフ23 |

| 2022.6.10 記 / 2024.12.6 更新 |

| 日豊本線の「富士」 (1964/10 デビュー時) |

| 「みずほ」から独立してデビュー。下関で後部編成を切り離し、前部8輌で関門トンネルを越えて門司−大分間の牽引機はDF50。 |

| マニ20 | ナロネ21 | ナシ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハフ21 |

| 1965年(昭40)には西鹿児島まで延伸され、前部編成が一部変更。 門司−西鹿児島間の牽引機はDF50。 |

| カニ21 | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナシ20 | ナハネフ23 |

| 2022.7.7 記 / 2024.12.6 更新 |

| 東北本線の「はくつる」 (1964/10 デビュー時) |

| 上野ー青森間急行「北上」の特急格上げによりデビュー。 電化区間の牽引機はEF58とED71、非電化区間はC61。 |

| カニ21 | ナロネ21 | ナシ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 |

| ナハネ20 | ナハ20 | ナハフ20 |

| 2023.10.1 記 |

| 常磐線の「ゆうづる」 (1968/10 ダイヤ改正時) |

| 上野ー青森間急行「北斗」の特急格上げにより1965年(昭40)にデビュー。 電源車はカニ21のことも有る。 1968年のダイヤ白紙改正でナハ20が連結され1970年まで続いた。 牽引機は上野−水戸がEF80、水戸−青森がED75。 |

| マニ20(カニ21) | ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナシ20 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハネ20 |

| ナロネ21 | ナハネ20 | ナハネ20 | ナハ20 | ナハフ20 |

| 2022.6.25 記 / 2022.7.1 更新 |