�q���̍�

���R�̖�

�Ƌ��̎��R

���͒i�X���ɂ������Ă����R�ǔ���

���A�R�ǔ����̊J�����j

�E�O�C�X�̎p�����߂Č���

�E�O�C�X�́u�����v�Ɓu�����v

�Ƌ��̎O��

�g���c�O�~�ɂ���

���̖��������Ă���

�R�W���P�C�ɂ���

�C�\�q���h���̂���

�n�}�K���X�̓C�\�q���h���Ȃ̂�

�X�ѐ��̒��ƊC��

�V�W���E�J��

�u�g�D�����������A�v�e�B�g�v�e�B�g-----�v�̐���

�w���{�쒹��ӥ�����R�R�R�x�ҎҁE���J�̘^���̋�J��Youtube

�I�m�}�g�y�[�ɂ���

�J���X�A�X�Y���̖��O�͂��̖����ɗR������Ƃ������̑z��

�K�c�I���́w�����_�x

�z�g�g�M�X�Ƒ唺�Ǝ��ɂ���

�E�O�C�X�̖��O�̋N���ɂ���

����̌n�ƃI�m�}�g�y�[

�u�����Ȃ��v�Ƃ�����

�݂Ȃ��Ƃ�������

�u����͌��Ȃ����Ɓv�ւ̔��Θ_�ւ̔��_

��ڎ��ɖ߂�

��́u�͂��߂Ɂv�ŏ������悤�ɁA���͈��Q���암�A����i���݁j���̋����E�Ƌ��i�����j�ƌ��s���R�Ƃ��s�����肫���肵�ĕ�炵�Ă��邪�A���R�ł́A���S���̎s�X�n�̓��ɑ����Z��n�ɏZ��ł���B

������������ڂ��ė����Q�O���N�O�A�P�X�X�O�N��n�߂���ɔ�ׂ�Ƃ����Ԃ������A����ł����͂ɂ͂Ƃ���ǂ���ɓc�┨���c���Ă���B�����ĂR�O�����炸�̂Ƃ���ɓ��㉷����A��������͖k�Ɍ������č����Q�O�O�`�R�O�O���̋u�˂��L�����Ă���B���̋u�˒n�т͏��R�̓����Ɠ쓌���ɂ��L�����Ă��āA�אڂ��鍡���s�i�k���j�A�����s�i�쓌���j�Ƃ̋��t�߂ɂ́A�P�O�O�O���O��̎R���������̂ŁA�u�˒n�тƂ������R�n�ƌ����ׂ���������Ȃ��B�A�J�}�c�A�N���}�c��V�C�i�c�u���W�C���邢�̓R�W�C�j�A�J�V�Ȃǂ̌��������A�X�т��L�����Ă���B

�܂����R�͐��Ő��˓��C�ɖʂ��Ă��āA�C�����A�ނ�i�Ƃ��ɑD�ނ�͖{�i�I�Ȓނ�j���A���A��ŏ\���ɖ��i�ł���B���R�͐l���T�O���̓s�s�ł͂��邪�A���R�Ɉ͂܂ꂽ�A���R���y���ނ��Ƃ̂ł���ꏊ�Ȃ̂ł���B

�����A�Ƌ��ɏZ��ŁA���R�Ƃ̋����̑傫�ȈႢ�ɋC�������ꂽ�B���R�ł́u�����߂��Ɏ��R������v�ƌ�����Ȃ�A�Ƌ��ł́A�l�͂܂������u���R�̒��ŁA���R�Ƌ��Ɂv��炵�Ă���ƌ�����B������܂��Ɍ����A���R�ɏZ�ސl�̑����́A�����͍H���r���⏤�X�A�ꌾ�Ō�������ࣂœ����ĉ҂��l�Ƃ��̉Ƒ�����Ȃ�A���������Đl�X�́A�x���ɃE�H�[�L���O��ނ��C�����ɏo������Ƃ��Ɂi�����j�A���R�ɐڂ���̂ł���B

����ɑ��āA�Ƌ��A���쒬�ł́A�����̐l�������A���ƂƂ��āA�C�ɏo�āA�{�B���Ă���A�R���K�C��}�_�C�̐��b�����A���邢�͋����s�Ȃ��̂ł���A�x���ɂ́A����Ύ��R����E�o���āA�ԂŒ��ɏo�����f�p�[�g�ȂǂŃV���b�s���O���y���肷��B���R�ƉƋ��E���쒬�Ƃł́A�����̊�{�X�^�C�����傫������Ă���̂ł���B

���͑ސE�O���R�ɂ����Ƃ��ɂ͎����Ŏd��������T�����[�}���ŁA�ސE��Ƌ��ɗ��āA�V�������Ζ����C�Œނ�����鐶���ł���B�������A�����A���R�Ƃ̋����̈Ⴂ���ӎ�����̂́A���̐����̂��������ς��������Ȃ̂ł͂Ȃ��B���́A�Q�Ă���Ƃ��ɂ��A�܂��ڊo�߂��Ƃ��ɂ��A�䏊�ɗ������Ƃ��ɂ��A�u���R�v�����̐g�߂ɂ��邱�ƂɁA�������R�Ɏ��͂܂�Ă���Ƃ������ƂɋC�����̂ł���B

���܂��܂ȁu���R�v������B�̒����A�J�������r�Ԃ̕����P�O�Z���`�߂����肻���ȃQ�W�i�Q�W�Q�W�j�⑫���L�����傫������͂�P�O�Z���`������悤�ȃN���������̕ǂ��A�܂��Ăɂ͂����ΏA�Q���Ƀ��J�f�̢�锇���������A���������Ƃ��銴�G�ɔ�ыN���邱�Ƃ�����B���̂��Ƃ��������Ǝv���B�����A�ŏ��ɖ쒹�ɂ��ď������B

�Ƌ��ɗ���ȑO�A���͖쒹�̖����Ɏ����X�������Ƃ��قƂ�ǂȂ������B���ꂢ�ȁA�쒹�̖��������o�����Ȃ��B���Z�܂ŐV�����̓c�ɒ��ň�����B�q�ǂ��̍��A�j���g���ƃn�g�����������Ƃ�����B�������A����ȊO�A���ɑ���i�ʂȊS�����������Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B���w������A�ʊw�H�̘e�𗬂���݂̊̈����Ŗ��I�I���V�L���̖������Ȃ���o�Z�������Ƃ��v���o�����A���̖����A�L���[�L���[�Y�A�L���[�L���[�Y�Ƃ����A���������Ȃ�Ƃ��Ȃ��A�����̋L�������邾�����B

���w�Z�́u�z�㕽��v�̓c��ڂ̒��ɂ������B�S�������T���̎n�߂���A���A�Ɏc���Ă����Ⴊ���S�ɏ����A����������O�̓c�ɐԎ��F�̃����Q�\�E���Ԃ��炩���āA���������g������������悤�ɂȂ�B����ȂƂ��A���Z���A���n������L�����Ă���c�̂����Ə����A�G�߂̈ڂ�ς��ȂǂƂ������Ƃɂ܂��S�����ڒ����������ɂ��A�u�����{�v���L�̈Â������~���I��������Ƃ������Ă���邩�̂悤�ɁA�q�o�������������ł��킵�Ȃ��A�s�[�`�N�p�[�`�N��������Ȃ�����ł������Ƃ́A���ɓ��ʂ̊S�������Ă��Ȃ������ɂ�������炸�A�͂�����Ǝv���o���B�������A�쒹�ɂ��āA���̖����ɂ��Ďv���o�����Ƃ͂��ꂭ�炢�����Ȃ��B

�P�W�̎�����S�O�㔼�܂ŕ�炵�������ŁA�n�g��J���X��X�Y���������Ē��̖���������A�p���������Ƃ��Ȃ������Ƃ��Ă����R�ł���B�����A�u���R�Ɉ͂܂ꂽ�v���R�ł��A���̖����Ɏ����X�������ƁA�������������Ɗ��������Ƃ͈�x���Ȃ������B�d���Ǝq�ǂ��̐��b�ŖZ�����A���R�ɊS�������A�쒹�̖����Ɏ����X���鐸�_�I�]�T���s�����Ă����Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B�����ɁA�Ƃ�E��̎��͂ȂǓ���̍s���͈͂̒��ɂ́A�X�Y����J���X���炢�������Ȃ������Ƃ������Ƃ������ł���B

���R�̒��S���ɂ͌����ɂ̂����k���ɂ������Ƃ����ؗ��ɕ���ꂽ�W��131m�̏�R������A����ɏ��R�邪����B���{�ł́A�R�}�h���A�I�I�����A�E�O�C�X�̎O��͂Ƃ��ɔ����������Ŗ��̂Łu�O���v�ƌĂ�Ă���B�w���Q�̖쒹�ώ@�n���h�u�b�N�x�i���Q�V���Њ��A�P�X�X�Q�N�j�ɂ��A���̏�R�ł́A���{�쒹�̉�Q���x�����A�����A�T������s�Ȃ��Ă��āA70�����쒹���m�F���Ă��邪�A�����ɂ͂��́u�O���v���܂܂�Ă���B

���ɊS�̂���l�A���D���̐l�́A�����̎R�n�ɂ܂ő���L���Ȃ��Ă��A���R�s�̂ǐ^�̏�R�ŁA���̖������y���ނ��Ƃ��ł���̂ł���B�Ƃ͂����A���̂���ŁA���Ԃ��Ƃ��āA�����ɏo�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�s���A���̔�����������K��������킯�ł͂Ȃ��悤���B�����ɂ��A�E�O�C�X�́u�D�藦�v��0.69%���Ƃ����B�܂�1000�H�̖쒹�����Ă����Ƃ��Ă��A���̒��ɂ͖�V�H�̃E�O�C�X�������Ȃ��Ƃ����̂��B�I�I������0.1%�A�R�}�h����0.01%���Ƃ����B��R���܂߁A��͂�A���R�s�̎s�X�n��Z��n�ł͖ő��ɂ���碖���̐������Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

�i�������A�P�X�X�T�N���̓�������łł́A���łɂ�������R�����ł̒��̏o�����A���̗D�藦�̐}�\���Ȃ��Ȃ��Ă���B�j

���R�̎��R�A�C��R�A�����ĐX�т͐l�X�̐�����Ԃ����r�I�߂��Ƃ���ɂ��邪�A���������������Ă���钹�͐g�߂ɂ͂��܂肢�Ȃ��B

���A ���I�I�����A �E�R�}�h���A�������Pet Pedia�ɂ��

�Ƌ��̌�w�n���Ȃ��A���Ɍ����ĉF�a�C�ɐL�т����Ă���R�ǔ����͉Ƌ��t�߂ŕ��͂P�L��������ƂŁA�����Ĕ����̕W����200m���炢�ł���B�����͊C�݉����ܑ̕����ꂽ�����ƁA�Ƃ���ǂ���ɑ��݂���l�Ƃ̏W�܂����ꏊ�������A�قƂ�ǎ��ɕ����Ă���B���̉Ƃ͉Ƌ��n��̐��̒[�ŁA�C�݂���100m���x�͂Ȃꂽ�Ƃ���ɂ��邪�A�Ƃ̑O�ŃJ�[�u���錧���͕���10m�قǂ������ĒÔg�̍ۂ̔��ꏊ�Ɏw�肳��Ă���A���̂��Ƃ������W���ɂ͕W��10m�ƋL����Ă���B�i�������A2014�N5���ɔ��\���ꂽ�u��C�g���t��n�k�E���Q����Q�z��v�ɂ��ƉƋ��n��ɂ͍ő�17m�̒Ôg������Ƃ���Ă��āA���݂̔��ꏊ�͕W����20m����_����ł���B�j

2004�N�̍����ʼnƋ��͈��쒬�ɂȂ���������܂ł͓��C���ł������B�������O�ɔ��s���ꂽ�w���C���j�x�ʼnƋ��n��̈ȑO�̏ڂ����n�}������ƁA���S���ɂ́A���ݎg���Ă��Ȃ��u���̒J�v�Ɓu���̒J�v�Ƃ����n���i�������ށj�����Ă����B�����̑��̏W����������������ł��邪�A�J�ƌĂꂽ�ꏊ���W���̒��S�ɂȂ��Ă���悤�ɁA�Ƌ��͔w��ɎR�̋}�Ζʂ��������ꏊ�ŁA���n�͂������Ȃ��B

�����̉Ƃ́A�C�݂̂����߂��ŌX���ɂ��Ȃ����R�̎Ζʂɗ����Ă���A�C�݂ߗ��Ăč��ꂽ�����ɏo�Ă��鋷���H�n�͂��ׂč�ɂȂ��Ă���B�����āA�H�n�̗����ɕ��ԉƁX��1m��2m�̍����̊K�i��ɂȂ����y�n�Ɍ��Ă��Ă���B���ɂ́A���������H�n���炩��3m�����肻���ȐΊ_�̏�ɗ����Ă���Ƃ�����B

���`������Ȃǒ��S�̂��R�̎Ζʏ�ɍL�����Ă���s�s�����邵�A�R�n�̑������{�ł͎R�̎Ζʂ��J���đ������ꂽ�Z��c�n�͏������������Ȃ��B�R�̎ΖʂɍL����s�X�n��s�s�ߍx�̒c�n�ƈ���Ă���̂́A�Ƌ��ł́A�H�n�̍⓹��30�`40���[�g������Đ����̉ƕ��݂��I���ƁA���̐�͂���ǂ͒i�X���ɂȂ��Ă���_�ł���B�����Ƃ��A�����k����Ă���͎̂R�Ɍ����Đ��i�����ŁA���������͗тŁA�i�X���͎��ŕ����Ă��܂��Ă���B�����I�܂��ɕ������ꂽ�Ė����̖������A���}�����A�E�o���K�V�A�g�x���ȂNJC�݂ɑ������ƁA�}�c��X�M��V�C�i�X�_�W�C�j�A�r���Ȃǂ̎�����Ȃ邤�������Ƃ����т��Ί_�ň͂����i�����āA����܂ōL�����Ă���̂ł���B

���}�����̖i���j�Ǝ��i�E�j�AWikipedia�ɂ��

�X�_�W�C�i���j�ƃE�o���K�V�i�E�j�AWikipedia�ɂ��

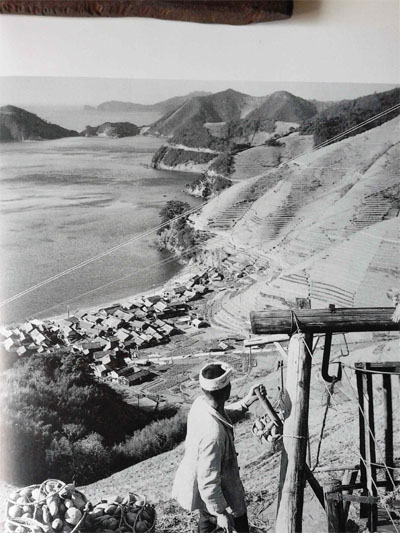

���a20�N�ォ�珺�a40�N����ɂ����ĎB�e�������c���͂̎ʐ^�W�w�R�ǔ����x������ƁA�ԑ�n�悩���̐�[���������R�ǔ����̑啔���A�Ƃ��ɉƋ����ӂ́A���S�ɒ���܂ōk���ꂽ�i�����`��100�{���z����������Ȗ͗l���������̐l�H�Ȑ��Ŗ��ߐs������Ă���B

�ʐ^�A���͒i���̎Ȗ͗l�B�E�͎��n�������������ʼn����l�q�B���Ɂw�R�ǔ����x�ɂ��B

���A���͎��̉Ƃ̂��ɂ�������̎c�[�B�i�����ցA���c�̎ʐ^�ɂ���������Ȃ����Ă������Ƃ́A�ォ�猩���낵�����c�̎ʐ^���疾�炩�B�j

�Ȃ��A���E�̎ʐ^�͈��Q�����l���i�F�a���s�̖k�ׁB2004�N�̍����Ő��\�s�̈ꕔ�ɂȂ����j�̃~�J���_�ƂŌ��ݎg���Ă�������̊����グ�@�B���`�ł��邱�Ƃ��킩��B���c�̎ʐ^�ł͈�����ꂽ�Ă��ʂ��Ă��邪�A�����ł͎l�p���ב䂪�ʂ��Ă���B�u���O�u���Q�̂��������݂���@���y���C�ƎR�Ɛl ���ƕ��Ɛ� �����������Q�O�O�T �vhttp://blog.goo.ne.jp/meguminoame/e/2f3db2e395e96a2ae8abbd9d612759f8����ؗp�����B

���݂̗R�ǔ����ŁA�l�Ԃ̑��ݤ�x�z������������̂ͤ�^��L�{�B���̍L����C�ƁA�C�݂𑖂�ܑ����ꂽ�����ƁA�W���̂��鋷����J����������ł���A���������̂��Ă̐l�Ԃ̎x�z���Ӗ������i���́A�g�ѓd�b��e���r�̒��p�{�݂̂�������̈�ӏ������������A�������莩�R�ɒD���Ԃ���Ă��܂��Ă���B����������R�ɒD���Ԃ��ꂽ��ƌ����Ă��l�Ԓ��S��`�^��l�Ԓ��S��`�̂ǂ��炩�ɗ��Ƃ��Ƃ����悤�ȈӖ����������߂Ă���킯�ł͂Ȃ��A�P�ɁA�M�ŕ���ꂽ�т̒��͓����Ȃ��A�����Ă����ɂ����Ƃ��������̘b�����i���j�B

�i���j���c���́w�R�ǔ����x�ɂ��Τ�u�F�a���˂͍��������߂ċ���̊J�������V���ꂪ�ł���Ƥ�R���J���Ēi�X�����k�삵��H�Ƃ̎����������v�B�R�ǔ����͖k���̐{���i��ށj����i�فj�Ȃǂ����ɊJ�i�݁A��݂̋��_�R�iŶ���ρj���V�Y�Ƃ��ēo�^���ꂽ�̂�1675�N���Ƃ����B

�{�{�t���w�C���V����̂��ƂÂāx�i�n���Џo�ŁA2006�j�ɂ��ƁA�������ȑO�A�u�R�ǔ����͎����ɂ�l�̋��Z��j��ł����y�n�ł������B�����ĖL���ȋ��t���тł������v�Ƃ����B

1800�N��ɓ���ԑ�ɂ܂ŊJ�i�߂��A�Y�a���O�Y����~�Ԃɂ��J�c�I��}�O�����l���ċ����̕x��z���A����ɢ�Y�a�Ƌ��ސ����Ɖ�������Ă��͖̂���22�i1889�j�N�ł���B�i�u���ސ����Ɖ��v��Y�a���O�Y�ɂ��ẮA��Q�́u�R�ǔ����̒T���v�́u������Y�u���ސ����Ɖ��v�������Ă��炤�v�Q�ƁB�j

�����āA����50�N��̏��a14(1939)�N�ɂ́A�F�a�C�Ƀ}�O���̑�Q�������A���C�ł����݂����ԋ߂ň�Ԏ��S�����甪�S���������B�܂��A�C���V�̑務�ő��X�͕������Ƃ����B���̍��ɂ͗R�ǔ����ɂ́A���t���тƂ��Ď����������Ă����̂ł��낤�B

�����āA�{�{�́u�R�ǔ����͐��̈ꎞ����i�X���̂��߂ɑ傢�ɊJ���ꂽ�v�Ə����Ă���B

�{�{��08�N12.17���Q�V���u�l�G�^�v�ł́A���������̓��C���ɂ��āu�k�n�ʐς͌��E�ɒB���Ă����v�Ə����Ă���B���C���͔��������������琬���Ă����̂ł͂Ȃ��B���������āA�������ȊO�̍k�n�ʐς����E�ɒB�������ʁA�Ƃ��ɐ펞���̐H�ƕs������A�R�ǔ����̒i�������i�s�����̂��낤�B�܂�A�O���̋L�q�Ƃ��킹�čl����ƁA�R�ǔ������k���s������A�i���������������̂͢���̈ꎞ����̂��Ƃ��ƍl������B

-------------------------------------------------

�|���܂����M��~�������ėт̒��ɓ����Ă����Ɛ��ς܂�Ă��āA�R���̎Ζʂ��K�i��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩�邪�A�������猩�����A�i�X���̖ʉe�͑S���Ȃ��B�F�a���s�O�Y�����̗V�q�iս�j�n��Ȃǂł́A�i���ŃW���K�C���Ȃǂ̍앨����葱�����Ă���A���̐l�H�́i���邢�͎��R�ƒ��a�����l�H�́j�i�ς̔������̂䂦�ɂł��낤�A���݂͊ό������Ƃ��Ȃ��Ă���悤���B

�R�ǔ����ł́A���a�R�O�N��܂ł́A�i���ɔ��Ƃ��܈����A�����Ă���A���̌�A���ނɎ���ɂƂ��Ċ�����A�₪�ĂS�O�N��㔼�A�^��L�̗{�B������ɂȂ��āA�i���͏Ȃ݂��Ȃ��Ȃ��Ă������B�l�̎�ɂ���č��ς����A�l�ԂɎx�z����Ă��������̎��R���A�k������ɂ���āA����Ύ��R�����߂��A���X�̎��R�̎p�����߂����̂ł���B

���݂̍����T�U�������A�R�ǔ����t�������A���z���Ɍ@��ꂽ�g���l���̊J�ʂɂ���Ċ��������̂͏��a�S�U�i�P�X�V�P�j�N�ł���B���z���̖k���Ɠ쑤�͂��łɑ吳����Ɂi���j�����Ō���Ă��ăo�X���ʂ��Ă������A�����͋����Ԃ̂���Ⴂ�Ɏ��Ԃ�������s�ւł������B�܂��A�Ƌ����͂��߂Ƃ��锼����ݒn��̏Z���������ɏo��̂ɂ͔��Ɏ��Ԃ����������B

���a�R�O�N���܂ł́A������݂ɓ_�݂���Y�X�̏Z���́A�ׂ̒n��ɍs���ɂ͎葆���̏M���g�����A���������ׂ̍��R������������Ȃ������B�Ƌ����獑���Ɍ������ہA�W���̒[����ׂ̕���n��܂ł͒��������łS�O�O���B���݂͌����̃g���l���ɕ��s���������R�O�O����̕����g���l���������āA�W������W���܂ŕ����ĂT���ł�����B�������A�g���l�����ł���܂ł͎��]�Ԃ��ʂ�Ȃ��}����P�L���߂��o��~�肵�Ȃ���Ȃ炸�R�O�������������B���삩�狌�����ɏo��ɂ��܂�������������˂Ȃ�Ȃ������B

�����ŁA�Ƌ����͂��߂Ƃ���R�ǔ�����݂̐l�X�A����ь䑑���Ӓn��̐l�X���p���ʼnF�a���ցA���邢�͏C�w���s�Ȃǂŏ��R�֍s�����߂ɁA���݂̍����̊J�ʈȑO�ɂ����ɗ��p�����̂́A���C�p�ɖʂ������n������їR�ǂ̕@���I�����D�ł������B�C�̗��́A���V�̓�̂Ƃ��ɂ͉��K�Ŋy�����B�������r�V���ɂ͑D���͌����Ċy�ł͂Ȃ����A�܂����q���邱�Ƃ����������낤�B���a�S�O�N��ɓ���ƁA�g�̍����R�ǔ����̐�[���I���ɍςނ悤�ɁA�������H�̌��ݐi���Ƃ��킹�āA�������ԕ��ɔ��������f����^�͂��J�݂��ꂽ�B

�����A�������畽��A�Ƌ���ʂ�A������݂̏��n������сA�P�U������̖ԑ�Ɍ������R�ǔ������H�i�����ԑ���j�̌��݂����a�R�Q�i�P�X�T�V�j�N�ɒ��H���ꂽ�B�H���͂����ς�l�͂����ōs��ꂽ�B���Ƒ�̂��߂̎��Ƃł��������Ƃ����B�r���̋��_�R�iŶ���ρj�܂Œ���o�X���^�s�����悤�ɂȂ����̂����a�S�X�i�P�X�V�S�j�N�A�ԑ�{�J�܂Ńo�X���^�s���ꂽ�̂͏��a�T�X�i�P�X�W�S�j�N�j�A�I�_�{�ԑ�܂ł̃o�X�̏�����͕����R�i�P�X�X�P�j�N�̂��Ƃł���B

�����T�U���u���z�g���l���v���쒬���i�쑤�j�o���ɂ���o�X��u���z�g���l���v���猩���ʐ^�B���͍����ŏh�сi���m���j�Ɍ������B�����ԑ���͉E�ɓ���

�������āA�����́A��[�����c���āA�ܑ����ꂽ���H�ɂ���ďc�f����邱�ƂɂȂ�A�o�X��g���b�N�A���Ɨp�Ԃ�����悤�ɂȂ����B�A�R���K�C�{�B���Ƃ̃C���t�������̂��߂ɁA�e�n��̏W���߂��̊C�݂͖��ߗ��Ă��A��݂��{����A�R���N���[�g�̑傫�Ȗh�g��◣�ݒ炪�݂���ꂽ�B�{�B�^�삪�����炷�ɉh�̂䂦�ɁA�J���͂ƎY�Ƃ͂����ς�C�Ɍ��������B�R�ǔ����̎��R�́A���������l�Ԃ̊����̌���D���āA���㕔���ɂ����Đ��͂������ɉ߂��Ȃ��B���R�́A���̈ꕔ�ʼn��Ă������A�C�ƊC�ݕ��ł͐��͑r���������A�l�Ԃ̎x�z���Ă����Ƃ������ƂɂȂ낤�B

�����A���Ĕɉh�ݏo�����^��Y�Ƃ͂X�O�N�㔼�ɔ��������A�R���K�C�̑�ʝˎ��ȗ����łɂP�T�N�߂������ꋫ�ɂ������ł���B�Ƌ��Ƃ��������ȋ����́A���{�Љ�S�̂̍ŋ߂̌X���A����A�l�������A����������Y�ƕs�U�Ȃǂ̌��ۂ𑼂̂ǂ������@���Ɏ����Ă��邩�̂悤�Ɍ�����B���Ƃ��A�����C���͈ꎞ�����̍����Ɋւ��āu���{��L���ȑ��v�������B�������ŋ߂ł́A�Ƃ����Ă��A���k��k�ЈȑO�̂��Ƃ����A���{��n�������ɂȂ����Ƃ��������܂��Ƃ��₩�ɂ��������ŕ����ꂽ�B�Ƌ����A�ق��̓��C�n����A�^��{�B���ƂňˑR�̂悤�Ȋ��������߂����Ƃ́A��p�҂����Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��l������ƁA����Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B

����������w�i�ɁA�Ƌ��n��ł́A���R�ɂ�鎸�n�̉A�����́u�Ė쐶���v�����݂����X�Ɛi�s���ł���B�Y�Ƃ̐��ނ͂��ꂵ���Ȃ����Ƃł��邪�A���ʁA���̍Ė쐶���̔g�����̉Ƃ̂������ɂ�����A�쒹�̖��������������g�߂ɂȂ肢���������₩�ɂȂ���邱�Ƃ͂��ꂵ���Ȃ��Ƃ����Ă͂����ɂȂ�B

�Z�C�^�J�A���_�`�\�E(���j�@�@�@�@�@�@�I�I�A���`�m�M�N�i���j �摜��Wikipedia�ɂ��

�Z���_���O�T

�ׂ̔��ɂ́A���̉Ƃ�����L���Γ͂������ȂƂ���ɁA�l�̔w���菭�������`�̖������Ă��āA�X�Ƃ����t��ɂ点�Ă���B���̘e�ɂ͊ÉĂ̖�����A���F���傫�Ȏ����܂���������c���Ă���B���̎p�͌����Ȃ����A�ǂ����`�̖Ɏ~���Ă���悤���B�傫�Ȑ��Ńz�[�z�P�L���b�Ɩ��B�O���̂P�Ƃ���Ă��邾�������āA�����͂�͂肷�炵���B�Ƌ��ŃE�O�C�X�̖������y���܂��Ă�����ĂT�N�ɂȂ�B����܂ł͎c�O�Ȃ���܂���x���p���������Ƃ��Ȃ������B����Ȃɋ߂��Ƃ���Ŗ��̂͏��߂ĂȂ̂ŁA�Ђ���Ƃ��Ċ`�̗t�̊ԂɎp�������Ȃ����Ɩڂ��Â炷���A���̂Ƃ��ɂ͂�͂蒹�̎p�͌����Ȃ������B

���̊`�m�Ŗ��悤�ɂȂ��Ă���Q������ɂ悤�₭��Ԍˉz���ɂł͂��������E�O�C�X�̎p�����邱�Ƃ��ł����B�O�Ɠ����悤�ɂQ�K�Ń��[�v���Ɍ������Ă���ƁA�傫�Ȗ����������A������E���đ��ɋߊ���Č���ƁA�t���ς��h�ꓮ���A�ނ̎~���Ă���ꏊ���킩�����B�ǂ��ɂ���̂����킩�����̂͏��߂Ăł���B�p�����邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��Ƒ����l�߁A�ڂ��Â炷�B�t���ς̗h���ꏊ���ړ����A�����̏u�ԁA�t���ς̉A�����яo�����ނ́A�Q���قǗ��ꂽ�Ƃ���ɗ����Ă���A�͂�ėt�̂Ȃ��Ȃ����I�I�A���`�m�M�N�̌s�ɑ̂����ɂ��Ď~�����B�S�g���������B�Ԍˉz���ŏ����ڂ₯�������͂��邪�D�F�������������F�̑̂����Ă���B�e���r�̉f���ȂǂŌ����p���B�Ԍ˂��J����Ή������ē����Ă��܂��B�����Ƃ悭�������Ǝv�������A�T�b�Ǝ~���Ă��Ȃ������B�����ɁA���̂���ʒu����͌����Ȃ��Ƃ���ɔ��ł������B�u�������I�v�Ə������������B

�E�O�C�X�AWikipedia�ɂ��

�����Ă��̂Q�A�R����A�傫�Ȗ����܂��������Ă����B���͌��J�Ŗ�����^�����A�܂����̏����q�ǂ��̍����R�_�[�ʼn��t���Ă����u�r���[�e�B�t���E�T���f�[�v�̃����f�B�[�����J�ő傫�������炵�Ȃ��瑋�ɋ߂Â����B���̑O�̓��A�p�̌����ʃE�O�C�X�Ɍ������āA������^�������J�𐁂��Ă���ƃE�O�C�X������ɉ����Ė����悤�Ɋ����A���J�̓E�O�C�X�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɖ𗧂��Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă�������ł���B

�Ԍ˂̓����Ŏ������J�𐁂��炵�����Ă���ƁA�Ȃ�ƁA�E�O�C�X���`�̗t�̊Ԃ���p�������ƁA���ׂ̗̊ÉĂ̖̂Ă���Ɏ~�����B�E�O�C�X���̂Ă���Ɏ~���ē��X�Ƃ��̑S�g�����炯�o���̂������͎̂n�߂Ăł���B�ނ͎��������炷���J�̉��������Ǝv�����̂��낤���B�����߂��̖Ԍ˂��u�Ă������̒����璇�ԂȂ����̓��C�o���̖����ɏ��������A�������ȉ����������Ă��邱�Ƃɂ́A������C�����Ă���͂����B�Ԍ˂̉A�ɉ����������̂�����C�z�������Ă����̂ł͂Ȃ����B

���͖Ԍˉz���ł��邱�Ƃɖ����ł��Ȃ��Ȃ�A���J�����������傫�������Ȃ���A���Α��̃K���X�˂��Q�O�`�R�O�Z���`�J���āA���̊Ԃ��炶���ɔނ̎p�������B�����������������ƂɋC���������ǂ����͕�����Ȃ����A�ނ͓����Ȃ������B���̌��Ă���Ƃ��납��S���قǂ̋���������A�H�̐F�����ȂǍׂ��ȓ����܂ł͕�����Ȃ��B�傫���A�������̓X�Y���Ƒ債�ĕς��Ȃ��B��u�A�X�Y�����������Ǝv�����Ƃ��A�̂�k�킹�Ȃ���u�z�[�z�P�L���b�v�ƈ�������B�̂��킴�Ǝ��Ɍ����t���A���݂��֎����Ă��邩�̂悤�������B���͂Ȃ��l�Ԃ̏����ɗ��̂������t����ꂽ���̂悤�ȋ������������B�ނ́A���b�̊Ԃ����ɗ��܂������ƁA��ы������B

�����N�̂Q���A���R�̉Ƃ̒�̕S���g�Ƀ��W�����~�����̂������B�S���g�͂قƂ�ǎ}�����ɂȂ��Ă��āA�\�ɂ��̎p�߂邱�Ƃ��ł����B���W���͎��������ȃK���X�ˉz���ɉƂ̒����猩�Ă��邱�Ƃɂ͋C�����Ȃ������悤�����A�ӂ���x�����Ă���炵���A�Z�����̂������̌��������������ɕς��Ȃ���A�Q�O�b���R�O�b�}�ɗ��܂��Ă������A�Ԃ��Ȃ������֔��ł����Ă��܂����B���̊Ԃɖ������邱�Ƃ͂Ȃ������B�Z��X�Ɏp������킵�Ă��A�����̂Ȃ��A�����̑��݂��咣���邱�Ƃ͕K�v�͂Ȃ����낤����A���Ȃ��ē��R���B���C���̑����ł��郁�W����ߊl���悤�ƁA�R�ǔ����̎R�тɂ���Ă���l������B�쐶�̃��W���͎R�̒��ɂ���B���炳��Ă��郁�W�����A�Ƃ̒��̂��邢�͌�����Ă̒��Ŗ������グ��̂͌P���̌��ʂȂ̂ł���B

���W��

�@

�@

���A�E�O�C�X�����̉Ƃ̂����e�̊`�̖Ɏ~���āA�����̑��݂��֎����A�����͎����̓꒣�肾�Ǝ咣���Ă���B�E�O�C�X�́A�`�̖₻�ׂ̗̊ÉĂ̖����Ď��͂̑����A����ɁA�x�c���k�����Ƃ��~�߂����̔��S�̂ƁA���ׂ̗́A���Ԃ�A���ԗ��珟���Ōx�����ׂ��l�Ԃ̋C�z���������Ȃ����̉ƂƂ�ނ̂Ȃ��ɂ��悤�Ƃ��Ă���̂��B

�����Ƌ��ɗ����̂͂T�N�O�����A�x�c����͂��̂Ƃ��ɂW�W�˂ɂȂ�ƌ����Ă����B�����͉Ƌ��X�ǂ̋ǒ��߂Ă����U�O�O�̑��q�Ƃ��̉ł̂R�l��炵�ł������B�n�߂̂Q�N�قǎ��̉Ƃׂ̗̂T�O�قǂ̔��ɂقږ�������Ă��āA��������A�k���A�앨������Ă����B

�\���ɐ[���k�����Ƃ͂ł����A�y���ł��A���n�̎��Ɏ�����`���Č@��N���������{�̃S�{�E�́A������ɂ�������A�P���Ȃ��������̂��肾�����B���^�X��L���x�c�͖R�����V�������Ȃ������������A�킸���ȗt���ς͂قƂ�NJ����ĂȂ������B�X�i�b�v�G���h�E�̂��߂́u�x���v�͒|�̎}�𐔖{�h���������̂��̂ŁA���̔����ȏ�͒Ⴂ�Ƃ���ʼn��ɍL����A���͂̎G���ɂ���݂��Ă����B�x�c����͏����͎����Ŏ����ċA��A�c���Ă�����͎̂������R�Ɏ���ĐH�ׂ�悤�Ɋ��߂Ă��ꂽ�B�������n�����A�c��̃G���h�E�͂����Ԃ��Ղ肠��A�P�T�Ԃ͐H�ׂ�ꂽ�B

���͎��ɂ�����Ă��āA�Ƃɏオ���Ă�������ɐH�ׂȂ����ƗU�����B�ޏ��͂Ђǂ����������A�Ƃɏオ�����̂͂P�x�����������B�����D�����Ƃ����̂ŁA�ނꂽ���ɉƂɎ����Ă����ƁA�ł�����������Ȃ��̂ň��ɂ��Ă���ƌ���ꂽ�B

�ÉĂ̖��Q�A�R�{����A����͖��N�A����������������B����N�̂T���A�u�A�x�ɗ��Ď���Ă����ƌ����Ă����C�g�R�̑����A���Ǘ���Ȃ��Ȃ����v�Ƃ����̂ŁA����Ɏ����ɓo���Ď��n��Ƃ��������Ƃ�����B�R�A�S�P�[�X�i���Ԃ�A�P�P�[�X�ɂ͂T�O�`�U�O�قǓ���j���n���A���͂P�P�[�X��������B

�x�c����͉Ă͗����������̂����ɔ��ɂ���Ă��āA���������Ȃ�ƋA���Ă��������A���̋G�߂ɂ͒��Ԕ��ʼn߂����Ă����B�ޏ��͂����ƍ�Ƃ����Ă����̂ł͂Ȃ��A���ɍ����Ă��邾���Ƃ������Ƃ̕������������B�Ƃɂ��Ă���邱�Ƃ��Ȃ��ƌ����Ă����B�ǂ��̉Ƃł����邱�Ƃ����A�ł���Ƃ̊W�����܂������ĂȂ������悤���B�R�N�قǑO�A���q���a�C�ŖS���Ȃ����B�ޏ��͂��̌�}�ɑ̂��������悤�ŁA���ɗ��邱�Ƃ�����A�ꉮ�Ƃ͕ʓ��́A�ޏ��̕����̂���q�Ɍ��p�̌����̗����̌˂������A�O�߂Ă��邱�Ƃ������Ȃ����B�����ĊԂ��Ȃ��p�������Ȃ��Ȃ����B�F�a���̘V�l�{�݂ɓ������Ƃ����B

�Q�O�P�P�N�̏H�ɔޏ��͖S���Ȃ����B���̌�A���o�C�^�[�̎�Ŕ��̎G�����������A���ݓ����̂����������������������Ȃ��Ȃ�A���}��ꂽ�J�L�̖ƂQ�{�̊ÉĂ̖��c�����B�����ς�Ƃ������A�����₵�������������B���N��E�O�C�X�������ɂ���Ă��ē꒣��ɂ��悤�Ƃ܂������낤���B

���͂���B�������A���̎q�ǂ��̐���A���̐���ɍk���肪���Ȃ��B���h�ȉƂ�����A�v���ސE�܂ł��Ƃ������ȏW���̗X�ǂł���ǒ��߂Ă����̂�����A�c�����ł���ɂ͌o�ϓI�S�z�͂Ȃ����낤�B�������A�Ƌ��ŕ�炵�A�Ƌ��œ����A�l�������Ă���B

�R�O��̑��q�ƂƂ��ɐ^��L�̗{�B������Ă����e������A�X�ǒ��̖x�c���Ȃ��Ȃ�O�̔N�ɁA�T�O��ł���ŖS���Ȃ����B�{�l�̎؋������Ȃ�Ȃ�Ƃ��Ȃ�����������Ȃ����A���l���̑��̋��Ǝ҂̘A�ѕۏؐl�ɂȂ��Ă����B�e����̎���A���q�����S�ɂȂ��ĂP�A�Q�N�A�߂��̐l���ق��Ďd���𑱂������A���[�}���V���b�N�̂����ŋN�������^��s���ōs���l�܂����B�^��͂�߁A������Ƒ��q�͊O�ŋ߂����ǂ��ɂ��Ȃ炸�A�Ƃ��؋��̃J�^�ɂƂ�ꂽ�B

���̕s���R�Ȃ���������āA������������ĕ��u�ɂ��Ă�����Ə����̌������̑q�ɂŁA�����A���Ƃ��g���āA�A�R���K�C������l�b�g�ɂ����t�W�c�{��@���ׂ���Ƃ�����Ă����B�������u�Ă��������Ȃ̂Ŗ����̂悤�Ɋ炪�����A���A�������B�����ނ��Ǝ��X�グ���B�l�b�g�|���̍����Ԃɂǂ����Ŕ�������Ă���炵���A����������ǣ�Ƃ悭�ł����V�N�ȃT�j�[���^�X��卪�Ȃǂ����̑���Ɏ������Ă��ꂽ�B�]�������̂ł��낤�B�R�l�̎p�͌����Ȃ��Ȃ����B

���̗F�l�ł���k������̒��w�̓��������Ƃ����`����́A���łɎ����Ƌ��ɗ����N�ɁA�^��L�{�B�̎����̎d�����p���ł��Ȃ��Ȃ�A�Ƃ��ǂ��A���̐l�̎d������`���Ă�肭�肵�Ă������A�Ԃ��Ȃ��L���̑��D���ɏo�҂��ɍs�����B����̊Ԃɉƒ�͕��āA���Ƃ̂`����̉Ƃ͋�ƂɂȂ��Ă���B

�a������ȑO�͕��e�̌���p���Ő^��L�{�B������Ă������A���炭�O����A�R�l�̎q���A������A��e���c���āA�o�҂��ɍs���Ă���B���N������̉^����Ђɋߑ�^�g���b�N�̉^�]������Ă������A���̌�͊��ő��d���̕�C�̎d�������Ă����B�N��������璷�����^�]�͖ڂ�����̂ő����Ȃ��̂��Ƃ����B�Q�O�P�T�N�ɂ͖k�C���œ����Ă���Ƃ����B

�Ղ̂Ƃ��ɂ����A���Ă���B���̑D�Œނ���������Ƃ����̂ň�x�ꏏ�ɒނ�ɍs�����������ނ�Ȃ������B���ꂳ�����̔����k���Ă���A�ނ̗���ɂƂ��ǂ��Ƃɋ��������Ă����ƁA���炾�Ɩ���Ă����B�ŋ߂͋r�������Ȃ��Ďv���悤�ɍk���Ȃ��B���̏�A�C�m�V�V�ɃW���K�C����S�����ꂽ�Ƃ��ڂ��Ă���B�����Ƌ��ɏZ�ŏ��̔N�A���j�͍��P�A���j�͒��P���������A���ݒ��j�͏��R�œ����A���j�̓}�c�_�ɋ߂čL���ɂ���Ƃ����B

�j������A�T�N���O�܂ł́A����グ�̌������^��L�̂ق��Ƀq�I�E�M�L���Ƃ肢��ė{�B�̎d���𑱂��Ă������A�s���̂�����ŁA��͂�L���֏o�҂��ɍs�����B�j����̑��q�Ɩ��͑�w�ɒʂ��Ă���A�a�@�ɋ߂��e�ƂƂ��ɉF�a���ɏZ�����ڂ����B�R���N���[�g���Ă̔ނ̉Ƃ͋ƂɂȂ��Ă���B

���̂悤�ɁA�Ƌ��œ����l�̐�������A�y�n�������Ă��k���l�͂��Ȃ��Ȃ��Ă���B

���{�E�{�E�̔��̊`�m����A�����E�O�C�X�̖������V���܂ő������B�E�O�C�X�̐��̎��A�����͌̂��ƂɈقȂ��Ă���B�����z�[�z�P�L���ł����Ă��A�Ⴍ�����������邵�A�b�������A���킢�炵���u���ǂ����ۂ��v��������B�������ƐÂ��ɖ����̂����邵�A�}���Ţ�����ɣ�����̂�����B�z�[�z�P�L���łȂ��A�z�[�z�P�L�L���Ɨ]���̉��������Ė����̂�����A�z�[�P�b�L���A���邢�̓z�[�C�b�`���Əȗ����Ė����̂�����B�z�[�ł͂Ȃ��q���[�Ɩ����̂�����B���̊`�̖ŘA�����Ă����͓̂���̂��Ǝ��M�������Č�����̂́A���̎�������̈Ⴂ���͂����蕪������x�ɂ܂ŁA���̎��͂��̂T�N�Ԃɔ삦������ł���B

�Q�O�P�T�N���玄�͏��R�؍ݒ��͑��������̂悤�ɏZ��n�̊O��́A�R�ۂ̓����E�H�[�L���O���Ă��邪�A���R�ł��R�n�A�]���ĐX�тɋ߂��Ƃ���ɍs���Ɨl�X�Ȓ��̖�������������B�ł��悭��������̂̓E�O�C�X�ŁA�����ł́u�z�[�z�P�L���v�ł͂Ȃ��u�q�[�A�z�P�L���v�Ɩ��E�O�C�X�̕��������B

���Q�V���́u���d�v�ɍڂ������̒��ł́u�z�[�z�P�L���b�v���E�O�C�X�̖����́u�����v���Ə����Ă������B�����ł��邱�Ƃ╽�ς��������Ƃ͉��̊W���Ȃ����Ƃ͌����܂ł��Ȃ����A���{�ł͐̂���E�O�C�X�̖������u�z�[�z�P�L���E�v�i�@�A�@�،o�j�ƕ����Ă����B�E�O�C�X�̖����̑����́u�z�[�z�P�L���i�E�j�v�ƕ�����Ƃ������Ƃ͎����ŁA��������I���[���A���碐�����ƌĂԂƂ���A�Ƌ��̉Ƃׂ̗̊`�̖Ŗ��Â����E�O�C�X�͂܂����������Ŗ��Ă����B�����āA�Ȃ�������̔N�́A���͂́A�ʂ̂Ƃ��납�畷���Ă��Ă����S�A�T�H�̃E�O�C�X�̖����͐����ł͂Ȃ��A�ǂ������ł������B���������킯�ŁA���́A���̊`�̖Ǝ��̉Ƃ��܂݂��̎��ӂ����Ȃ̓꒣�肾�Ǝ咣�����H�̃E�O�C�X�����N�̉āA���Â����ƍl���Ă���B�������A���̂��Ƃ̏ؖ��͕s�\���낤���B

�u���d�v�̑I�Ғ��J�열���͂��̕]�ŁA���́u���������v�Ƃ�����̎��́u���̖����ɐ��������Ƃ߂Ă��܂��B�R���Ɏ��R�������Ȃ��ԓ��������̂Œ��̖����ɂ��A�������ڂ����Ă��܂����B�R�[���ꏊ�ł������蒮���������̂ł��B�v�Ə����Ă���B

���́A���������͎ԓ��߂��ł́u�����v�Ŗ��A�R�[���ꏊ�ł́u�����v�Ȗ���������Ƃ����A�I�҂̌��t���₩�ɐM���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�Ƃ��낪�A����w�҂Œ��ɏڂ����i����u���͒��̐��Ƃ��v�ƌ����Ă���j��؍F�v�́w���Ƃ̐l�Ԋw�x�i�V���ЁA���a�T�R�N�j��ǂ�ŁA���J��̌����Ă��邱�Ƃɍ��_���s�����B

��ɂ��ƁA�������鐶���͂������邪�A�����ȊO�̉�����^���邱�Ƃ��ł���̂͐l�Ԃƒ������ŁA���͕��܂˂͂��邪�����͂܂˂Ȃ��B���͒m�\�������A�l�Ԃ̌���������������Ƃ��錤�������鎞���s��ꂽ���A�u�}�}�A�p�p�A�J�b�v�v�ŏI���ɂȂ����B

���͋㊯����I�E�������łȂ����x�̍��͂���A�قƂ�ǂ̒������҂̉����o����B���{�ł͍]�ˎ��ォ��A���������l�����́A�������ė��鉹���܂˂Ė����Ƃ�m���Ă���A��E�����ݣ�ƌĂ�ł����B�܂��A�t���q���x�ƌ����āA�R�삩��Ƃ��Ă����ЂȂɁA�D�G�Ȓ��̖��������̕����ɏ]���ď\���������āA�������o�����܂��A���̂悤�ɋ�������Ⴂ��������ǂ͎��̐���̋���Ɏg���ƌ������@���A���쎞�ォ�炷�łɉ��S�N�������Ă���B�Ƃ�킯�A�E�O�C�X�ɂ����Ă͂��̕��@�͋ɂ߂Ē������j�Ɠ`���������A���܂��̖�������ѐ��X�̖����̗��h�����o���Ă���B

���͂��������e����w�K���邪�A�Ⴄ�����i���Ɂj�����Ă���Ƃ��̖������o����B�قƂ�ǐe����w�Ԃ̂́A�P�T�Ԃ��Q�T�Ԃ̊w�K�̗ՊE���܂Őe�̐����蕷������ł���B�W�F�b�g�@���ʂ����褏����d���̂�������g�����肷��Ƃ�����o���Ă��܂��B�̂����s��̋߂��̃q�o���͒l�i�������k���Ԃ�A�ȑO�͖쒹��ߊl���Ĕ��邱�Ƃ����R�ɍs���Ă����̂��낤�l�B�[�R�H�J�A�����̃E�O�C�X�������ȂǂƂ����̂͏������Ȃ���������������B����������E�����ݣ�͈ȑO����o���I�ɂ킩���Ă����Ƃ����B

�������Ƃ���A���J��̂����悤�ɁA�����Ԃ��ʂ铹�H�ۂ̃E�O�C�X�͎Ԃ̉���^���邱�Ƃ����邾�낤���A���ϓI�Ȣ�z�[�z�P�L����ƈ�����u�����v�̖����ɂȂ邱�Ƃ����邾�낤�B

��؍F�v����W�W�w�l�ɂ͂ǂꂾ���̂��̂��K�v���x�i��g���X�A�Q�O�O�O�N�j�̢���̐������l������ɓ����Ă��颒��̌��t����Q�ƁB

�Ƌ��ɗ��ĊԂ��Ȃ�����A�������u�ڗ��v�A���邢�͎p�͌���������������������̂�����u�����v�ƌ��������A�����������ɂR��ނ��邱�ƂɋC�������B

�u�����v�͌����Ƃ��Ă͎g���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�����A�w�L�����x�ɂ́A����������o�T�ɂ��āu�����ĐS�Ɏc�邱�Ɓv�A�u�����̂Ăɂł��Ȃ����Ɓv�Ƃ���B���́A�ڂɂ͌����Ȃ������ő��̂��̂����ۗ����Ă��āA�s���ł͂Ȃ��A���ӂ��������̂��u�����v�ƌ��������̂��B

�܂����ɃE�O�C�X�B���̓J���X��X�Y���C�c�o���͎q�ǂ��̎�����悭���Ă����̂ŁA��m���Ă��飁B��������ɂ��ꂪ�J���X�A�X�Y���A�c�o���ł��邱�Ƃ͕�����B�����Ă����̖������悭�m���Ă���B�������A���̓E�O�C�X�ɂ��ẮA��������z�[�z�P�L���E��ł���Ƃ������Ƃ�{�œǂ݁A���邢�̓��W�I�ŕ����Ēm���Ă��������ł���A�E�O�C�X���ǂ̂悤�ȐF��p�����Ă���̂��͒m��Ȃ������B�������������x���x�A�}�ӂȂǂŌ������Ƃ���������������Ȃ����A�o���Ă��Ȃ������B

���ہA��łӂ�邪�A���́A�u�E�O�C�X�F�v�̉H���������W���������Ƃ��ɁA���ꂪ�E�O�C�X���Ǝv�����B�E�O�C�X�̎��ۂ̎p�͌������Ƃ��Ȃ������B�i���̌�}���قŌ����c�u�c��m�g�j�̎��R�T�K�̂悤�Ȕԑg�ŁA���Ă���E�O�C�X�̎p�����x�������B�j�܂��A���̖��������͔��ɗl�X�ł���B���̂��Ƃɂ��Ă͂܂���łӂ��B�����A�Ƌ��ɗ��āA�^�~�̈ꎞ�������������̂悤�Ɏ�����������z�[�z�P�L���[�������Ɏ����������E�O�C�X�ł���Ƃ������Ƃɂ͉��̋^���������Ȃ��������A����ɊԈႢ�͂Ȃ������Ǝv���B

���̂Q�́A���m�Ɍ����Q��ނ̖����̂����̂P�͂܂��Ȃ����炩�ɂȂ����B���͂R�̖����̎�ׁA�����Ƌ��̎O����ƌĂڂ��Ǝv�����B�������A���̂P�́A���ꂪ���̖����Ȃ̂����킩��܂łɁA�Q�N���R�N���������B�����������āA���̎����傪���ł���̂���m��͓̂���̂ł���B

���̓��̂����̂ЂƂ́A�ˑR�A�b�����A�g�D�����������b�Ɩ������A�r������A�v�e�B�g�A�v�e�B�g�A�v�e�B�g�Ɩ������ς�A����Ƀv�A�e�B�[�g�A�v�A�e�B�[�g�ƁA������肵���������������ɂȂ�A�����Ė��~�ށB�u�b�����v�Ə��������A�傫�Ȑ��ŁA�ڗ��i�����j�Ƃ����Ӗ��ł���B�\�v���m�̃A���A�ł����Ă��A�����ŌJ��Ԃ����ꍇ�ɂ́A�����������邱�Ƃ�����B�����̖��ł���B�����̎��́A����ō����A���ꂢ�ŁA�������̂ł���B�������̖����̎�͐}���قŒ��ׂ��c�u�c�A�^���e�[�v�ȂǂłȂ��Ȃ�������Ȃ������B

�����ЂƂ́A��͂�b�����A���ꂢ�Ȗ����Łu�s�b�`���N�����A�s�b�`���N�����v�A���邢�͉��̒��ɗ͂�Ŕ��������Ƃł������悤�Ȋ����́u�s�b�`���O�����A�s�b�`���O�����v�Ƃ��������ł���B�E�O�C�X�́u�z�[�z�P�L���[�v���������͂����肵�Ă��āA���̒��ƊԈႦ�邱�Ƃ͂Ȃ����A���́u�s�b�`���O�����A�s�b�`���O�����v���邢�́u�s�b�`���N�����A �s�b�`���N�����v�Ƃ����������A���̒��̖����Ƃ͑S������Ă��āA�}���قŃe�[�v��b�c�Ȃǂ����Ƃ��ɁA�����ɃR�W���P�C�̂��̂��ƕ��������B���̉Ƃ̋߂��ł́A�E�O�C�X�ɕ�������炸�悭��������B�E�O�C�X���͏����������A�Z���������͂��邪�A�������A�E�O�C�X���l���ꂢ�ŁA�����Ċy���������ł���B

�n�߂ăR�W���P�C�̐������Ƃ��ɂ́A���Ə������߂��炢�����A�ڂ��Ԃ��ď����l�����B���݂ł͕K����s�b�`���O�����A�s�b�`���O������ƕ�������B�w���{�쒹��ӥ�����R�R�R�x�i���w�فA�P�X�X�U�j�̒��ҁE���J�ߕF�ɂ��A�R�W���P�C�̖����́u�s�b�s�[�s�[�`���z�C�A�s�[�`���z�C�v���Ƃ����B�u�`���b�g�R�C�v�Ƃ���������Ƃ����B���͂����ǂ��ƁA�R�W���P�C�̖����������Ă����Ƃ��ɁA���x���ڂ��Ԃ蓪�̒��Łu�`���b�g�R�C�v�ƕ����Ȃ����Ƣ���߂�������������Ƃ����������A�����͕����Ȃ������B�����ɏ����ꂽ���̂�ǂނ����ł͖����̎��m�邱�Ƃ͂ނ����������A�^�����ꂽ�������A�R�W���P�C�́u�ꎨ�đR�v�ɕ�����B

�ȏオ��Ƌ��̎O������̖����ł���B���̖������L���B�J�b�R�E�̖����B���͎q�ǂ��̍����畷�������Ƃ�����m���Ă���B�����̐l���m���Ă��邾�낤�B�܂���Ƌ��ɗ��Ďn�߂ĕ��������A�z�g�g�M�X�B���̖������������͂����肵�Ă��āA���������ɂ킩��B���ɁA�p�����A���������������A���ׂĂ��Ȃ��Ȃ����̖��O���킩��Ȃ������A�C�\�q���h��������B���ł̓E�O�C�X�ƂƂƂ��Ɂu�Ƌ��̎O���v���Ȃ��ƍl���Ă���B���ɈˑR�Ƃ��Ė����̎傪�͂����肵�Ȃ����̂Ƃ��āA�u�s���C���[�A�s���C���[�v�B����Ɏ������̂Ɂu�s���[�C�A�s���[�C�v�A���邢�́u�s���[�A�s���[�v�Ȃ����u�q���[�A�q���[�v�B�����͓������ނ̒��̖����Ȃ̂����܂����炩�ł͂Ȃ��B�������A��������A���ꂢ�Ȥ�����ł���B���߂����A���邢�͕��₵����������B

�ق��Ɂu�{�E�{�E�v�Ƃ������������Ƃ�����B�R�����낤���B�܂����̔��̂�����ŕ���������Ȗ����B�u�R�V�����A�R�V�����A�R�V�����v�Ƃ����̂���ԋ߂����A���́A�Ȃ�ƌ������ɕ\�L�����炢�����킩��Ȃ��܂܁A���ɕ\�����悤���Ȃ��A���ɁA���̂悤�ɏ������߂��B�قƂ�Ǔ����Ńy�[�X�ŋx�݂Ȃ��A�����ԁA���̂悤�ɖ��Â������A���̕s���̒��ł���B

�ސE��A�Ƌ��Œނ蒆�S�̐������͂��߂Ă���A�ŏ��͂R�A�S�����ɂP�O�����Q�T�ԁA���R�ɖ߂�A���q�̂��߂̐H�����ȂljƎ������Ȃ����B�����āA���R�ɂ���Ƃ��ɁA�s�̐}���قɍs���A�e�[�v�i�m�g�j�u�쒹�S�ȁv�P�`�R�D�j��b�c�i���J�ߕF�ҁw���{�쒹��ӥ�����R�R�R�x�j�Ȃǂ���āA�����Ƌ��ŕ����Ă�������̎�ł��钹���Ȃ�ł��邩�ׂĂ݂��B�}���قɂ͂c�u�c�������Ă��邪�A����͊ٓ��{���Ɍ����Ă��āA�@�킪������ꂽ���܂����ȂŒ������߁A�\�K�v�ł���B�o�[�h�E�E�H�b�`���[�ɂ͗L�p���낤���A���͂Ƃ��Ɋώ@���悤�Ƃ͎v���Ă��Ȃ������̂ŁA�c�u�c�͂قƂ�nj��Ȃ������B���ہA�S�A�T�N�̊ԁA��Ŗ��O�����������̎p�͈�x���������Ƃ��Ȃ������B�܂����Ă���Ƃ��Ɏp���������Ƃ��Ȃ������B�������������Ă�������̎�ł��钹�����ł���̂���m�邽�߂ɂ͉f���͕K�v�Ȃ������B

���������ċL�����Ă���u�s���[�C�A�s���[�C�v�܂��́u�s���C���[�A�s���C���[�v�i������@�Ƃ��Ă����j���A���J�̂b�c�ɘ^������Ă��钹�̖����Ɣ�ׂĂ݂�ƁA���V�E�^�J�Ȃɑ����A�^�J�̒��Ԃ̃n�`�N�}�̖����ɍł��悭���Ă����B���̂b�c�̃n�`�N�}�̐����A�Ƃ���B�n�`�N�}�̓n�`���a�Ƃ��čD�ށB�Ƃ��ɃW�o�`�i�N���X�Y���o�`�j���D�����Ƃ����B�n�`�N�}�͒n���ɂ���W�o�`�̑����r�ƚ{�ƂŌ@��o���B���̂Ƃ��n�`�Ɏh����Ă����v�ł���悤�Ɋ�⑫�̔畆�͌����Ȃ��Ă���A�Ƃ����B

�n�`�N�}

�Ƌ��Ɉ����z���Ă��������A�i���Ă��Ă���P�O�N�قǂ̉Ƃ����j�Ƃ̓V��ƕǂ̋��ڂȂǂɁA�o�^�[�N���[�������o���č������̂悤�ȁA�W�o�`�̑������������ɂ���̂ɋC�����A���ׂĂ��킵���B�����A���܂ɂ����J���Ȃ������J����ƁA�T�b�V�̏�̍a����y�������Ă���B���Ԃ�A�W�o�`�̑����������̂��낤�B�܂��A�Ƃ̎���ŃW�o�`�����ł���̂������Ό���B���̎��ӂɂ̓W�o�`�������̂��B����ƁA�n�`�N�}���D���ȃW�o�`��_���āA���̉Ƃ̋߂��ɂ�������Ă���Ƃ������Ƃ��\���l������B

���J�ɂ��A������������@���r�I�����͔̂ɐB���ɂ����鑃�̎��ӂŁA���i�͂��܂���Ȃ��B�b�c�ɘ^������Ă���͔̂ɐB���̏I������X������̂��̂��Ƃ������A���J�́u�s�B���[�v�A���邢�́u�s���C�C�C�[�v�ƃI�m�}�g�[���Ă���B�I�m�}�g�[�ɂ��Ă͌�ŏ����ڂ����q�ׂ邪�A�Ƃ肠�����́A�����ŏ����\�����Ƃ��Ƃ��Ă����B

���J�́w�쒹��Ӂx�̂b�c�ł́A�m�X���̐��������炩�͇@�Ɏ��Ă���B�n�`�N�}�Ɠ������^�J�̒��Ԃ̃m�X���͎l���ŔɐB����Ƃ�������A�l���ɂ͑������钹���Ǝv����B�w���Q�̖쒹�ώ@�n���h�u�b�N�|�͂����x�i���Q�V���ЁA�����S�N�j�ɂ��Ɓu�݂����R�n�ɐ����v����B�����A�l�Ȃǂ̏������̂ق��ɃL�W��}�h����H���Ƃ����B�R�ǔ����ɂ͂���琶���͑�������悤�Ȃ̂ŁA�����ƃm�X��������ɈႢ�Ȃ��B���̖����͊��J�̃I�m�}�g�y�[�ł́u�L���[�C�A�L���[�C�v�A���邢�́u�s�B�[���A�s�B�[���v�ł���B���̃I�m�}�g�y�[�ł́A���̓����b�c�̖����́u�L���[�C�A�L���[�C�v�Ȃ����u�s���[�C�A�s���[�C�v�ł���A�@�Ɠ���������ɂ悭�����悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B�������A�����������́A�b�c�̃n�`�N�}�܂�A�Ƃ��A���̕����Ă���@�Ƃ������ԈႤ�B�m�X���̖����̓n�`�N�}�Ƃ͈���āA�����Ă��ĂЂъ��ꂽ�悤�Ȋ����̐��ł���A�����āA���߂����A���₵���̂悤�Ȃ��̂��Ȃ��B

���J�̂b�c�̃g���c�O�~�����̃I�m�}�g�y�[�Łu�q���[�A�q���[�i�g�ł��ĉE������j�v�A�܂��́u�s���[�A�s���[�v�Ƃ������т����A�������Ƃ��������Ň@�Ɏ��Ă���B�����A�����������@�́A�����̏I���ɁA�����Ă��́u�C�v�܂��́u���[�v�Ƃ������������Ă��āA�g���c�O�~�̖����Ƃ͈قȂ�悤�Ɏv���B

�������L�ɁA�u�q���[�i�E������j�A�q���[�i���j�Ƃ������������v�ƂQ��قǏ������߂Ă�����B�����Ɂu�C�v���邢�́u���[�v���Ă��Ȃ������ł���B�ŋ߂��u�q���[�A�q���[�v�̖������Ƃ��ǂ���������B����̓g���c�O�~��������Ȃ��B

���J�ɂ��ƃg���c�O�~�͂R�����炳������n�߁A�U���܂ŕ������B�[�邩�瑁���̓��̏o�O��܂ł�������A���Ԃ͏��Ȃ��B�������܂�̂Ƃ��▶�ɕ����Ĕ��Â��Ȃ����Ƃ��ɂ́A�[���Ȃǂɂ������邱�Ƃ�����A�Ƃ����B���͐[��܂ŋN���Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��A�܂��A�����A���̏o�O��ɂ��łɋN�����Ă��邱�Ƃ����Ȃ����߁A�g���c�O�~�̐����@��͂��܂�Ȃ��������낤�B�������Ƃ���ƁA�@�̓n�`�N�}�ł���\���������B

���J�ɂ��ƁA�g���c�O�~�̖����́u�s�C���v���Ɗ������A�ŋ߂ł͂t�e�n�̉��ƕ����ԈႦ�A�x�@���o������P�[�X���������Ƃ����B

�܂��w���ƕ���x�̒��Ō��������ގ����������̐��Ǝ��Ă���Ƃ������B���̉����ɂ͖��O���Ȃ��A�g���c�O�~�̌Ö��ł���k�G�������̖��O�Ƃ��A���������g���c�O�~�������ł��邩�̂悤�Ɍ����`�����Ă���ƌ����B���ׂĂ݂�Ɓu�K�i�k�G�j�̂��Ɓv�́w���ƕ���x���l�ɂ���B���_�ƂƂ��Ɍ���A�����Ɏ˗��Ƃ��ꂽ�����́u���͉��A���iѸہj�͒K�A���͎ցA�葫�͌ՂɂāA�����A�K�ɂ������肯��v�Ƃ���B�k�G�Ƃ�����͒m���Ă������A�g���c�O�~�������̎���ɂ��K�ƌĂ�Ă����̂��Ǝn�߂Ēm�����B

���J�̂b�c�ɘ^�����ꂽ�g���c�O�~�̖�������A���͂��т��������������A�u�s�C���v���͊����Ȃ������B����������͇@�Ɏ��Ă��Ȃ����Ȃ��B�����������u�s���[�C�A�s���[�C�v�܂��́u�s���C���[�A�s���C���[�v�Ɓu�q���[�A�q���[�v�͕ʂ̒��̖������Ƃ���A�O�҂̓n�`�N�}�Ō�҂̓g���c�O�~��������Ȃ��B��ɂQ�O�P�S�N�V���P�W�������A�m�g�j���W�I�A���{�쒹�̉����̒S������ԑg�ŕ������g���c�O�~�̖����́A���J�̘^���ɂ����̂Ƃ͑S���قȂ�A�s�[�A�s�[�A�Ȃ����̓L�[�i���j�A�L�[�i���j�Ƃ��������ŒP���ȋ������̂悤�Ȃ��̂������B����͕s�C���ł��Ȃ�Ƃ��Ȃ��S���܂�Ȃ����ŁA�����Ƃ̋߂��ŕ����A���₵���̊�����������Ƃ͎��Ă������Ȃ����̂������B���J���^���������Ƃ��̍ŋߘ^�����ꂽ���Ƃ͑S���ʂ��̂̂悤�Ɏv���A�ǂ��炩���ԈႢ�ł͂Ȃ����Ƃ��l������B���͂����ł͊��J�̘^�����g���c�O�~�̂��̂��ƍl���邱�Ƃɂ���B���ǁA�@�u�s���[�C�A�s���[�C�v�̓n�`�N�}�ł͂Ȃ����Ǝv�����s�m���ł���B�悭�����₵�����ꂢ�Ȗ����Łu�C�v��Ȃ��u�s���[�A�s���[�v�Ɩ��ʂȒ������邩�����ꂸ�A�����������炻�ꂪ�g���c�O�~�Ȃ̂�������Ȃ��B

�g���c�O�~

�i�lj��j �Q�O�O�T�N����Q�O�P�T�N�܂Ŏ��̓C���^�[�l�b�g�ւ̐ڑ��͍s���Ă��Ȃ������B�ŋ�Youtube��`���A���Sawdean���Ȃǂ̓���ŁA�n�`�N�}�A�m�X���A�T�V�o�i��������^�J�ȁj�A�����ăg���c�O�~�̖������ƁA�O�O�҂͌�뉺����Ŏ₵�����������A�I���Ɂu�C�v�̉����t���Ă��Č݂��ɂ悭���Ă邪�A�g���c�O�~�̖����́u�q���[�A�q���[�v�Ƃ������R�ȉ��Łu�C�v���t���Ȃ��B�����ĂƂ��ǂ��L�[���Ƃ����������̂悤�ȉ���������A�������ɁuUFO�Ɏ��Ă���v�B

�Ƌ��ł́A�n�`�N�}�ƃg���c�O�~�Ƃ����Q��ނ̒����u�s���[�C�A�s���[�C�v���邢�͂���Ɏ��������̎�̌��ƍl������̂����A���ȊO�̓����ɂ������悤�ȕ��߂������Ƃ��Ȃ����u�s���[�C�A�s���[�C�v�Ƃ��������Ŗ����̂�����Ƃ������Ƃ����炭�o���Ă���m�����B���̖����ł���B���͗R�ǔ����̎R���ŒK�炵���������݂��������Ƃ͂��邪�A�����������Ƃ͂Ȃ��A�܂��Ƌ��ɗ��Ă��łɂU�A�V�N�o���Ă������A�������邱�Ƃ͒m��Ȃ������B�������A�������̖��������Ƃ��ɓ����ꏊ�ɋ����킹�A�����Ƌ����Ă��ꂽ�̂́A�C��R�̂��Ƃ��܂��Ƌ��Ƃ����n��̗��j�╶���̂��Ƃ��悭�m���Ă���N�z�҂ł���A�ԈႢ�Ȃ��Ǝv����B���X�����߂Ė��Ă���̂��Ƃ����B

�u�lj��v�Q�O�P�W�D�S�D�P�R�D�m�Ԃ̋�̒��Ɂu�҂��ƚe���K���߂���̎��v�Ƃ����̂����邱�Ƃ�m�����B�iweb�́u�m�Ԕo��S�W�v�Q�ƁB�j���͉Ƌ��ŕ������u�s���[�C�A�s���[�C�v���邢�͂���Ɏ����������u���߂����v�Ɗ������̂����A�m�Ԃ������悤�ɕ������̂��B�ł́A�����悤�Ȗ����Ȃ̂ɂǂ�����Ē��̖����Ǝ��̖�������ʂ��邱�Ƃ��ł���̂��B����͋������̑傫���ɂ��B���̏ꍇ�ɂ͖����͐��\���[�g�����x�ȓ��̂Ƃ��납�畷������B�Ƃ��낪���̎��̖����̏ꍇ�ɂ́A���̖����Ƃ͈قȂ肸���Ɖ������畷�����Ă���B�W���̗��̎R�S�̂ɂ��̐��������Ă���̂��킩��B���炭�x���ʂɂ���ċ����̋����͈قȂ邾�낤���A���炩�ɔx���ʂ͒��ɔ�ׂ�Ύ��̂ق����傫���Ǝv����B����ɓ����L���̐X�т��{�����Ƃ̂ł��鎭�̐��́A���̐���肸���Ə��Ȃ��A���̑��݊Ԃ̋����͒����������Ƒ傫���͂����B�������Ď��́A�����܂ŋ����̐�����������K�v������̂��낤�ƍl������B

���̓R�W���P�C���Q���ƐM���Ă��邪�A���J�́w�쒹��Ӂx�̎ʐ^�Ō������A�i�S���f�l�́j���ɂ́A�g���c�O�~�ƃR�W���P�C�͂悭���Ă���悤�Ɍ�����B�S���̓R�W���P�C�͂Q�V�Z���`�Ńg�����݂͂Q�X�D�T�Z���`���Ƃ�������A�قړ����傫���ł���B�܂��A�g���c�O�~�́u�C�݂���R�n�̐X�сA----�G�ؗт̒n�ʂŐH����T���v�Ƃ����B�����ăg���c�O�~�̑̂ɂ́u���F���n�Ƀg���̂悤�ɍ������_������̂������v�Ƃ���A�܂��u��Ƃ��ɁA�H�̗��̔��ƍ��̎Ȗ͗l���ڗ��v�Ƃ����B���́A�R���Ɏ����A�������K���̒Z���i��q�j���������̂����A����ɂ́u�g���̂悤�Ȕ��_�v�͂Ȃ������B�������A�����C�����Ȃ�����������������Ȃ��B�܂��A���̒��͒Ⴍ��сA���̉����͌����Ȃ������B���J�ɂ��ƁA�銈������悤�ł��邪�A�O�o�w���Q�̖쒹�ώ@�n���h�u�b�N�x�ɂ��ƁA�g���c�O�~�͈��Q�����ōL���ώ@����Ă���Ƃ����B�Ƃ������Ƃ͒�����������ƍl������B

�R�W���P�C�Ǝv���钹�̎p�������͉̂Ƌ��ɗ��ĂS�N�o�������̂��Ƃł���B�Ƃ̗��͔��ɂȂ��Ă���B�����Ĕ��̎�����̖x�c����A�䏊�̃i�}�S�~���̂Ă鋖���B�ނ���A�엿�ɂȂ邩��A�̂ĂĂ��������Ɗ��߂�ꂽ�B���钩�A���S�~���̂Ă悤�ƁA���ւ��o�āA�����A���̂ق��ɏオ�낤�Ƃ����Ƃ��A��r�I�傫�ȁA���F�����������n�ʂɂ���̂��������B�ŏ��̓L�W���R�����Ǝv�����B���ہA�߂��ŁA�L�W��R�����Ȃ�ǂ��������Ă���B�����̒��͐K���������A��ԂƂ��ɂ́A�̂�����̂�����Ƃł��邩�̂悤�ɁA�n�ʂ̋߂����A�����Ƒ傫�ȉ������ĂĔ�ԁB

�������A���̒��͐K�����Z���������B����s�͎��Ă������A�傫�ȉ��𗧂Ă邱�ƂȂ��A��ы������B���̉Ƃ̕~�n�����i��ɂ��锨�̍����͎��̖ڂ̍�����菭���Ⴂ���炢�ł���A������n�ʂ̏�Ɏ~�܂��Ă���p�������B���ł����������Ɋ����A����Ă��āA�����Ɏ��삪���������Ă��܂��A���̗��Ȃǂ͌����Ȃ������B���̂Ƃ��͐[���l�����A�������킩��Ȃ��܂܁A�傫������A�R���i����̓A�I�o�g��L�W�o�g�̑��̂��Ƃ����j���낤���Ǝv�����B�傫���͂R�O�Z���`���炢�A������X���ł悭��������C�G�o�g�Ɠ������炢�������B��Łw���{�쒹��Ӂx�̎ʐ^������ƁA�L�W�o�g�͉H�̖͗l���L�W�Ȃ̒��Ɏ��Ă��āA�R�W���P�C�ɂ����Ă���B�������A�L�W�Ȃ̒��Ɣ�ׂāA�������͂�n�g���L�̊���ł���B���͂��̒��������Ƃ��A��ɒ��ӂ��Ă݂��킯�ł͂Ȃ����A�n�g�̊炾�Ƃ͎v��Ȃ������B

�R�W���P�C

�����āA������x�A�ނ肩��߂��Ă���������A���̉Ƃ��班�����ꂽ�Ƃ���̔��̒[�ɂ���̂����������B���̂Ƃ��͏ォ�猩���낷�`�ɂȂ����B���̒��͌�����ς��A���̕����ɁA��͂����s�Ŕ�ы������B

�������Ď��͂��̒����i���͂Ȃꂽ�Ƃ��납��j���ʂƁi�����߂�����j��ʂƂ��猩���B���̌�A�w���{�쒹��Ӂx�ʼn��߂ăR�W���P�C�̎ʐ^�����āA�L�W�ȓ��L�́A���F�ɃN����D�F�̔��_�̂���w���̓�������A����̓R�W���P�C���Ɗm�M�����B

�w���Q�̖쒹�ώ@�n���h�u�b�N�x�ɂ��ƁA�u�݂��⏼�тȂǂ̖��邢�тɑ����A�ѓ��𑖂��Ă���Ƃ��ȂǁA���[�ɏo�Ă���̂����邱�Ƃ�����v�Ƃ����B���͂ɂ͊ÉĂ݂̂�������A����̗т́u���邢�v�Ƃ͎v��Ȃ����A���̐����Ƃ���͍̂����Ă���B�܂��A���́A����܂ŁA����Ƃ������R�͂Ȃ��������A�R�W���P�C�́A�i�����͑傫�����j�傫�����Q�O�Z���`���x�̏������Ǝv������ł����̂ł���B

�������A�R�W���P�C�͑S���Q�V�Z���`�Ƃ����B���͂R�O�Z���`���炢�A�n�g�̑傫���ƌ������A�}�ӂ̋L�q�Ƃ͂悭�����Ă���B�����āA�������A�u�q���[�A�q���[�v�Ƃ����������g���c�O�~�łȂ����ׂăn�`�N�}�ŁA�g���c�O�~�͂��̕ӂɗ��Ă��Ȃ���������Ȃ��B�܂��g���c�O�~�������Ƃ��Ă��A�����͂����p�ɂɂ͕����Ȃ����A�������ꂽ�Ƃ��납�畷���Ă���B����ɑ��ăR�W���P�C�͂������āA�A���̂悤�ɂ����߂����牽�H���̖�����������B���ꂪ���X�߂��̔��ɉ���Ă��Ă����������Ƃł͂Ȃ����낤�B�������A���ꂪ�R�W���P�C���Ƃ͌����ꂸ�A�g���c�O�~�������\������������B

�L�W�Ȃ̒��͊���Ɣw���̉H�̓��������Ă���B�E�Y���A�R�W���P�C�A���}�h���A�L�W�́C�L�W�Ȃ̒����B�L�W�����}�h�����A���̔��Ō������Ƃ����邪�K���������A����������̒��Ƃ͂͂�����قȂ�B���J�ɂ��ƁA�E�Y���́A���ނ���D�ނ��ߖ�O�ł�����������@��͏��Ȃ��Ƃ������A�ѓ��Ȃǂ�n��Ƃ��ɂ����������邱�Ƃ�����B�����āu�l�⌢�ɋ����āA��ї�������́A�����I�ɒႭ��s����v�B����͓������Ă��邪�A�傫���͂Q�O�Z���`�Ƃ����B����͎���������̒��ɔ�ׂď���������B

�i�lj��j�����A�C���^�[�l�b�g�́w�v�w�Œ��B��x�Ƃ����^�C�g���̃T�C�g���Q�Ƃ���ƁA�����ŏ��Ɂi��◣�ꂽ�Ƃ��납��j�����̂��R�W���P�C�ŁA��x�߂ɂ����߂��ŏォ�猩���̂̓g���c�O�~�������悤���B�Ƃ����̂͂��̃T�C�g�ɍڂ��Ă���ʐ^������ׂ�ƃR�W���P�C�͎�̗��e�ɃI�����W�F�̖͗l������`���R���Ɏ��Ă���̂ɑ��ăg���c�O�d�~�͂���Ƃ������͗l���Ȃ��A�S�̂ɒn���ȊD�F���������F�����Ă��đ̂��ۂ��A�Q��ڂɂ����߂��Ō����������i�̋L���j�͂��̃g���c�O�~�̎ʐ^�ɂ悭���Ă��邩��ł���B�ʐ^�͂ǂ��������������A�l�X�Ȋp�x����B���Ă��ĈႢ�͖��炩�ł���B�������ɂ����ɂ��̃T�C�g�Ŋm���߂Ă���A�����Ƃ͂�����Ƃ������Ƃ��������Ǝv���B

�������āA�܂����āA���������ׂāA���̂��ꂢ�ȁA�����̖ڗ��A���̌�Łg�����h����ނ��̒��̖��O�����炩�ɂȂ邩�A���������邱�Ƃ��ł����B�܂��A�E�O�C�X�A�R�}�h���A�I�I�������u�O���v�Ƃ���Ă��邱�Ƃ�m�������A���J�̂b�c�ł́A�������ɃI�I�����͂��ꂢ�����A�R�}�h���͂������Ĕ������Ƃ͎��͎v��Ȃ������B�Ƌ��ŕ����������ł̓E�O�C�X�A�n�`�N�}�i���Ԃ�j�A�R�W���P�C�̖����A����ɖ��O�̂킩��Ȃ����́u�g�D�����������A�v�e�B�g�v�e�B�b�g----�v�����ꂢ���Ƃ��炭�͎v���Ă����B�����ŁA�����A�Ƌ��̎O���Ƃ������̂��グ��Ƃ���A����͉����ƌ������炢�����l�����B

���J�́u�����^���S�T�N�̕��݁v�ł́A�a�J���ɕ����ŕ������u�N���c�O�~�̔�������������ɕ����قꂽ�v�ƌ����u�E�O�C�X�A�I�I�����A�R�}�h�����O���Ƃ��ē��{���\����̂���̃x�X�g�R�Ƃ���Ă��邪�N���c�O�~�̂ق����͂邩�ɂ��炵���̂���ł͂Ȃ����낤���v�ƌ����Ă���B�쒹�A���邢�͖쒹�̖����̌����̑�Ƃ��A�ʔO�ł���O���Ƃ͕ʂ̖쒹�̖������͂邩�ɂ��炵���Ƃ����Ă���B����Ɩ����̔������ƌ������̂ɂ��A�l�ɂ���ĈႤ�D�݂�����̂��Ƃ������Ƃ�������B�i���̂悤�Ɍ������͌��Ў�`�I�Ȃ̂��낤���B�j

�Ƌ��ɏZ�݂͂��߂Ă���R�N�قnjo�����O�X�N�R���ɁA����܂ŕ��������Ƃ̂Ȃ��A���̔����������ɏo���킵���B�܂��A�������āu�g�D���������A�v�e�B�g�v�e�B�b�g----�v�̖����̐��̂��킩�����B

�C�݉����̌����ɕ��d���̏ォ��A����܂ŕ��������Ƃ̂Ȃ��A�����ăE�O�C�X�������ꂢ���Ǝ����v���A�����������Ă����B�����~�܂��Č��グ�����t���Œ��̑̂̐F�͂킩��Ȃ��B�Ȃ�ƃI�m�}�g�y�[�����炢�����A���炭�ڂ��Ԃ��Ď��܂����B�����āA���Ԃ�̂悤�Ȗ������ƍl�����B�s�����������A�s�[�L�������A�s�����������A�s�[�L�������B���̑傫���̓X�Y���̈�{�����{���炢�B���炵���A���ꂢ�ȁA���ɖ��͓I�Ȗ����ŁA��������̂Ȃ玔���āA���̂��炵���������y���݂����Ǝv���قǂ��B�E�O�C�X�͖����Ƃ̊O����悭������̂Ŏ����܂ł��Ȃ��Ƃ������Ƃ����邪�A���̃s�����������A�s�[�L�������́A�E�O�C�X�̃z�[�z�P�L���������{�A���y�I�Ť�������Ɗ������A�����Ƌ߂��ŕ��������Ǝv�����̂ł���B

���̒��͊C�݂ɋ߂����������̉Ƃ��Ə����̉����̏��A�d���̉����邢�͓d���Ɏ~���Ė��Ă���B�u�L���[�L�[�c�[�L�������A�L���[�L�[�c�[�L�������v�Ɩ����Ƃ�����B�����̃L�������͓����ŁA���������ɂ��ꂢ���B�L���[�L�[(�E���オ��)�A���邢�̓s�[�Y�B�[�i�@�V�@�j�Ƃ����u�P��v�̌J��Ԃ��Ƃ������Ƃ�����A�u�L���[�A�N�����v�Ƃ����Z���t���[�Y�̌J��Ԃ������邪�A�u�s�[�A�L�������A�s�[�A�s�[�A�L�������A�s�[�A�L���������v�Ƃ����悤�ɒ����̂����Ƃ�����ȂǗl�X�ȃo���G�[�V����������B�������Ǝv���A�����I�Ɂu�A�C�N���V�[�v�܂袈����邵����ƕ����Ȃ����Ȃ��B

�l�̋߂��ŕ����邱�Ƃ��������A�W���̗���ɂ���_���̋�\��܁i�c�d���I���j�̍���������������ӂ�i�W���͂R�`�S�O�����j�ł������͕��������B�w��Ӂx�̂b�c���ƁA�l��������̓C�\�q���h���ƃI�I�����ł������B

�w��Ӂx�̎ʐ^�̃C�\�q���h���Ɏ������͉Ƃ̋߂��ʼn��x�������B�傫���͂Q�T�D�T�Z���`�A���A���A�w�����A�����ԎK�F�Ɏ����I�����W�i���J�j���B����炵�����́A���̕l�̊R�̂Ƃ���ŁA���̐Ί_�̏�ŁA���邢�͋ߏ��̉Ƃ̉����̏�ɂ����B�ʂ肪�������l�ɕ����Ɓu�����H�v�Ǝ�������������A���D���̐D�c��������̓n�}�K���X���ƌ������B

�n�}�K���X�Ƃ������̒��͒��ސ}�ӂɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��B���̕ӂ�̌Ăі��Ȃ̂��낤�B���̖��ŌĂ�钹����͂肢���̂��B�R�ǂ̕@�A�剎���̒ނ��̂P���n�}�K���X�Ƃ������ł���B�����炭�u�n�}�K���X�v���������̈�ɂ���̂�����ꂽ�̂ł��̖��������̂��낤�B���݂��Ȃ����̖������Ă���̂͂��������Ǝv���Ă����̂ŁA���_���s�����B

�n�}�K���X�Ƃ������O�͒��ނ̐}�ӂɏo�Ă��Ȃ��B�����ŃJ���X�����̋߉���ɂ��̒����܂܂�Ă��Ȃ������ׂĂ݂��B�S�Ȏ��T�Ȃǂɂ��ƁA���{�l����ʂɃJ���X�ƌĂ�ł��钹�́A���{�̊e�n�ŔɐB���Ă���n�V�{�\�K���X�ƃn�V�u�g�K���X�ł��邪�A�@���{�ɂ͂��̂ق��Ƀ~���}�K���X�ƃR�N�}���K���X���~���Ƃ��ċ�B�ɓn�����A�~���}�K���X�͔N�ɂ���Ă͉z�~����B���^���K���X�͖k�C���ɓ~���Ƃ��ď������n������B�J���X���ɋ߉��ŕʑ��̒��Ƀz�V�K���X��x�j�o�V�K���X������B�@�J���X�� Corvidae ��26��106�킩��Ȃ�A---�L�`�̃J�P�X�ށA�x�j�n�V�K���X�ށA�z�V�K���X�ށA�J���X�ނɑ�ʂł���Ƃ����B�����ɑ����钹���w���{�쒹��Ӂx�Œ��ׂĂ݂����A��������傫�����A�R�O�Z���`�ȏ�ŁA�Ƌ��́u�n�}�K���X�v�Ƃ͈Ⴄ�B

�������A���́A�C�\�q���h����������Ȃ��u�n�}�K���X�v�����ۂɁA��ŃI�m�}�g�y�[���������Ŗ��Ă���̂��������Ƃ͂Ȃ������B�n�ʂɉ���Ă�����A��������Ă����肵�Ă������̒����A�l������̂����āA�u�`�`�b�v�A���邢�́u�s�s�b�v�Ɩ��ē�����̂͌����B�d���̏�Ŗ��Ă������̖����́A�w��Ӂx�b�c�̃C�\�q���h���Ɂi�܂��I�I�����Ɂj���Ă���B�������A���̒��̐F�͂킩��Ȃ������B�d���̏�Ŕ��������Ă��������A���ł���̂��͂킩��Ȃ������B

���J�ɂ��ƁA��ʓI�Ɂu�C�݂̒��͂��܂���������ł͂�������Ȃ����A�{��k���C�\�q���h���l�͑�ς��炵���̂���ł���v�B�u�C�ӂ̊�̏��---���邪�A�s�X�n�̃r���̉���A�d���̂Ă���Ȃǂł��������Ă����Ƃ����L�^������v�Ƃ����B

�C�\�q���h��

��؍F�v�ɂ��ƁA���̖����́A�X�ѐ��̒��ł��邩�A���ʂ����悢�C����Ȃǂɐ��ޒ��ł��邩�ɂ���ĈقȂ�B�X�т̒��ł́A�M���̂��Ƃ�Ƃ����_�œ����⓮��ɂ������A�����������Ƃ��s�����悢�B���݂��������Ȃ��Ƃ���ɐ��ސX�ѐ��̒��͉����𑽗p���A���܂��܂Ȗ��������邪�A���݂���������Ƃ���ɐ��ޒ��͉����ɗ��邱�Ƃ����Ȃ��Ƃ����B

���������킯�ŁA�C���ɂ͂悢�̂���͏��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B���ہA�ׂ̖��܁i����j�̘p�̉��܂����Ƃ���ɂ���}�_�C�̗{�B���ł��������ꏊ�̎��͂ɂ̓J���X��g�r��J�����̂ق��ɃT�M�̒��Ԃ��W�܂��ė��āA�S���������Ȃ����Ŗ�������ɃT�M�̓M���[�A�M���[�Ƃ����{���Ɏ����ȉ��炵�����Ŗ��B

�I�I�����́u���{�O���v�̈�B�w���{�쒹��Ӂx�ɂ��ƁA�R�n�̌k�������̗тɏZ�ށB�傫���͂P�U�D�T�Z���`�B�j�ƍA�����A�������A���͔Z���B�S�����{���炳������n�߁A�T�`�U�����Ő����łV�����{�܂ł�������B��������̓����ω��ł͖������Ƀs�[�N�B�[���ɂ����s�[�N�B�̂Ă���A�˂��o���}��ȂǂɎ~�܂��Ē����Ԃ������葱����B��������ɂ̓o���G�[�V�����������A�����ŕ\�L����͓̂���B�L�r�^�L�A�q�K���A�V�W���E�K���ȂǁA���̒��̂��������������Ė����Ƃ�����A�L�r�^�L�͂������肪���Ă��āA��ʂɖ����A�Ɗ��J�͏����Ă���B

��̃n�}�K���X�͉Ƌ��́u���v�̎��ӂł悭�������A���́u���v�͖��O�ɔ����āA�����P�����P���������Ȃ��A�J���~�����Ƃ��ɂ͂ɂ�������������邪�A�����łȂ��Ƃ��͒�̕~�̊Ԃɂ��܂��Ă��鐅��������ƌ�������x�̏����ȑ�ŁA�ƂĂ��u�k���v�Ƃ͌����Ȃ��B�����A�d���̏�Ŗ��Ă�����̒��̖����́A��������������ł́A���J�̂b�c�ɘ^������Ă���C�\�q���h�������I�I�����Ɏ��Ă���B�܂��L�r�^�L�ɂ����Ă���B�d���̏�Ŗ��Ă����Ƃ��ɂ́A���̒��̕��������������ǂ����͕s���ł���B�������A�傫���̓C�\�q���h���̂Q�T�D�T�Z���`�����A���邢�͋߂��ł݂��u�n�}�K���X�v�������������������悤�ȋC������B�������A�����d���̏�Ȃ̂ŁA�傫���͕s�m���ł���B

�I�I�����͓n�蒹�ŁA�u�S�����{������n�߂�v�Ƃ���Ă��邪�A������̒��̖��������̂͂R���̏�{�ł���B������������l���͓��{�̂Ȃ��ł͉��g�ȂƂ��낾����I�I���������߂ɂȂ����Ƃ����邩������Ȃ��Ƃ��l�������A�P�����ȏ�������n���Ă���Ƃ����͍̂l���ɂ����B�����ăI�I�����́A�u�V�����{�܂ł������邪�A�x�����̂ł͂W����{�̋L�^������v�B�u�H�̓n��̂Ƃ��ɂ́A�X����{����P�O�����{�ɂ����Ēn����������----�邱�Ƃ�����v�B�I�I�����̒n���́u�N�b�N�b�v�u�^�b�^�b�v���Ƃ����B�����̐����ɂ��A�W�����{�ȍ~�A�I�I���������{�����ł������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��ł��낤�B�����炭�P�O�����{�ɂ̓I�I�����̓n��͏I����Ă��邾�낤���A�n��̓r���ɒn�������邱�Ƃ��������Ƃ��Ă��A����ɂ�������Ƃ������Ƃ͂Ȃ����낤�ƍl������B

���������Ō����A�V�}�A�I�W�Ƃ��������A������������̒��Ɏ��������Łu�����ւ�����������ʂ������ł�������v�i���J�j���A����͖k�C���ƐX���̈ꕔ�ɕ��z����Ƃ����̂Ō��Ƃ͍l���Ȃ������B

�ēx�A�C�\�q���h���ɖ߂�ƁA���J�ɂ��A�C�\�q���h���́A�u�{�B�ł͂R�����炳������n�߁A�S���ɂ����Đ���ɖ��A�����ނ˂U���ɖ���ށv�B�������u�H�ɂ��������肪������邱�Ƃ�����A�x�����̂ł͂P�O���Ƃ����L�^������v�B

���͗�̒��̖������R����{�ɕ��������A�܂��A����Ɂu�s�[�L������------�v�Ƃ��������Ă���̂��P�O�����{�ɂ������Ă���B

��������̎����ɂ��Ă̐������炷��ƁA������������̔����������́A�C�\�q���h���̂��̂ł���\���������B���͂��Ԃ�C�\�q���h�����낤�Ǝv�����B�������A�ʐ^�ł݂�C�\�q���h���Ɠ����F�����������A���ۂɁu�s�[�L�������v���邢�́u�L���[�Y�B�[�L�������v�Ɩ��Ă���̂����Ȃ�����A���̖������A�C�\�q���h���̂��̂��Ƃ͌����Ȃ��B

�͂����肵���̂͂Q�N��ł���B�Q�O�P�P�N�S���P�X���̓��L���

�u�_���̔��X����o���Ƃ���ɃC�\�q���h���炵�������������߂��ŕ��������B���ƁA�q�ɂɂȂ��Ă���Â��y���̉����̂Ђ����̋߂��Ɏ~���Ă���B----���������S�A�T���̋����ł͂�������Ă���p���m�߂邱�Ƃ��ł����B�����狹�Ɋ|���ẮA�Z���F�B�����Ԓ��F�B�������茩�邱�Ƃ��ł����B�m���ɃC�\�q���h�������Ă���B�u�L�����������A�s�[�L������-----�v�B�������āA���͉Ƌ��Ť�C�\�q���h�������̔���������͓I�Ť�����邵�������Ŗ��Ă���̂��m���ɁA���̖ڂŌ��A���ŕ������B

�����N�̂U�����{�A�C�ݒʂ�ɏo���O�ŁA���̏�ŁA�Q�Q�Q�A���邢�̓M�M�M�Ƃ����悤�ȁA�s���Ȃ��邢�͋C���̈����Ƃ܂ł͌���Ȃ����A�Ȃ���ȁA���������Ƃ̂Ȃ��A���̖����炵�����̂��������B�����Ǝv�����̂͏ォ�畷��������ŁA���Ƃ��Ε��̌�����������A���邢�͐A�̒�����A����Ɠ���������������A�����m��Ȃ�����������̂�������Ȃ��ƋC��������������������Ȃ��B���グ��Ɠd���Ɏ~�܂��Ă���̂ͤ�C�\�q���h���ł���B���̒������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƌ߂����������A���ꂵ�����Ȃ��B����Ȑ��Ŗ��̂��Ɣ��M���^�ł������̂ŁA���Ƃ�����m���߂悤�Ƃ��炭�����~�܂��Č��Ă���ƁA���͌x�������炵���A��ы����Ă��܂����B

���͘H�n���ĊC�ݒʂɏo���B����Ƃ܂��A���̖����ł���B����ǂ͂����~���Ė��Ă���d���̏�ɂ���B��������������̂Ŏ������グ�Ă��Ă������邱�ƂȂ���Q�Q�Q��Ɩ����B���̂悤�Ȓ��̖����͍��܂ŕ��������Ƃ��Ȃ��A�܂��C�\�q���h��������ȕ��ɖ��Ă���̂��������Ƃ��Ȃ������B���J�̓C�\�q���h���̒n���́u�N�N�b�v�Ƃ����Z���߂������܂蕷����邱�Ƃ͂Ȃ��A�ƌ����Ă���B�킽���͂��Ȃ�M�d�Ȍo���������悤���B

���̔N�A�U�����A��B�암�ł͂��łɤ�u��N�Ɋr�ׂQ�Q�������v�~�J�����錾���o���ꂽ�B�l���ł͂܂��J�̓�������ƌ����B�~�J�͖����Ă��Ȃ��������A�Q�A�R���A����ĂR�O�x���z���鏋�����������Ă����B���܂łɕ��������Ƃ̂Ȃ��V�������̖��������B�u�c�L�c�L�c�L�v�Ɩ��B�u�c�L�v���R��S��J��Ԃ����Ƃ������邪�A�V��A�W�����Ƃ�����B�����ŏ���������������������B�����킵�Ă���炵���B

���߂ĕ����B�����ɂ͂͂�����Ƃ�������������A���̒��Ƃ͖��m�ɋ�ʂł���B���܂Ť�U�N�Ԥ���������Ă����Ƃ͎v���Ȃ��B����܂ʼnƋ��ɂ͂��Ȃ���������Ȃ����������Ǝv���B���̃c�L�c�L�c�L�͂V����{�܂Ŗ����ł͂Ȃ��������̊ԕ�����������Ȍ�͕����Ȃ��Ȃ����B���R�A������A���J�̂b�c���Ē��ׂ悤�ƍl���Ă����B

�W���T�����R�s���̒��S���A�\�ʂ肩�炿����Ɨ��ɓ������ӂ�ŁA��R����T�O�O�����炢�̂Ƃ�������]�Ԃő����Ă��Ă��̖��������������B�Ƌ��ł��A���R�ł��A�������ꂽ�Ƃ��납�畷�����Ă��鐺�̑傫������A���́A���͂��Ȃ�傫���Ǝv���Ă����B

�w���{�쒹��Ӂx�̂b�c���ƁA���������̒�������ނ�����B�C���~�Z�L���C�A�q�K���A�V�W���E�J���ŁA�C���~�Z�L���C�͂P�T�D�T�����A��B�A�R�A�n���ŔɐB�B���̂ق��̏��ł͓~���܂��͗����B�G�ؗсA�u�˒n�̗тɏZ�ނƂ����B�q�K���͂P�P�����B�S���ɕ��z�A�����A�R�n����Ⴂ�R�̐X�тɏZ�ށB�V�W���E�J���͂P�S�D�T�����A�S���ɕ��z�B�����A���n����R�n�̐X�сA�����A�G�ؗтȂǂɏZ�ށB�X�Y���̑傫�����P�S�D�T�����Ƃ���Ă��āA����������������X�Y�����x�̑傫���ł���B�v�������A�����Ə����������Ƃ������ƂɂȂ�B�V�W���E�J�����ŗL�͌�₾�Ǝv���B

�V�W���E�J��

�W�����{�̒��A�Ƌ��ŁA�R�[�q�[������悤�Ƃ��Ă������A���W�I�̑��̎��ԂɂȂ����̂ŁA�����𒍂��̂͂�߂āA�̑������悤�Ƃ����B�u���W�I�̑��̉́v���I�����B���̂Ƃ��u�c�L�[�v�Ȃ����u�c�c�[�v�Ƃ����A���Ȃ�傫�Ȗ��������̊O�ŕ������B�u���̒����v�Ǝ��͎v�����B�T�O�����قNJJ���Ă������Ԃ̑�����Ԍˉz���ɂ݂�ƁA���̂���ꏊ����͂R���قǁA������P�����قǂ̂Ƃ���ɐA����Ă���V�������o�C�̎}�ɁA�X�Y�����炢�̑傫���̊ۂ������̒����~���āA�Z�����}�����Ă���B�j�������̂͂悭�킩�������A���炾�̖͗l�͂킩��Ȃ��B

�ꐶ�����ώ@����B�O�͓܂��ňÂ��Ƃ̒��͖����肪���Ă����̂ŁA�����x�����ē�����̂ł͂Ȃ����Ǝ��͓����Ȃ��悤�ɂ��Ă������A�Ԍˉz���ł݂͂��ɂ����A������������A���ꂩ�瑋�ɋ߂Â��A�Ԍ˂��J���Ă݂悤�Ƃ����B�����ɒ��ӂ��āA�������A�ĂъO������ƁA���͎p�������Ă����B���̂Ƃ����W�I�̑���ꂪ�I�����̂ŁA�قڂR�����S�����Ă����Ǝv���B���Ԃꂪ�V�W���E�J�����Ǝ��͍l�����B

�P�O���m�g�j�̃��W�I�ŁA�A�i�E���T�[���u�c�s�c�s�c�s�ƃV�W���E�J�������Ă��܂����v�ƌ����Ă����B�u�c�L�c�L�c�L�v�����u�c�s�c�s�c�s�v�̕���������������Ȃ��B

���āA���̕��̂͂��߂ɏ������u�g�D�����������A�v�e�B�g�v�e�B�g-----�v�͐��̂��Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ������B������������o�Ă��Ȃ��̂ł���B�s�v�c�������B���̂c�u�c�A�e�[�v�ɂ͂��̖����͖��������B

�������A���J�w���{�쒹��Ӂx�i��j�̃m�X���Ɋւ�������̒��ɁA�u���y���̗т̒�������Ă����Ƃ��A�ˑR�E�O�C�X���u�P�L���P�L���P�L��-----�v�Ƃ����J�n��̐����グ�n�߂��B-----�E�O�C�X��-----�J�n��͌x���̐��ł���A----�����^�J�̒��Ԃ���肷��ƁA����ɒJ�n��̐��������邱�Ƃ�����v�Ƃ��������o�Ă����B���́A�E�O�C�X�Ɂu�z�[�z�P�L���v�Ƃ�����������Ƃ͕ʂ̖���������Ƃ������Ƃ�m�����B�������A�u�P�L���P�L���P�L���v�͂c�u�c�ɂ��A�m�g�j�̃e�[�v�ɘ^�����ꂽ�E�O�C�X�̖����̒��ɂ������Ă��Ȃ������B�܂��A���J�́w���{�쒹��Ӂx�́A�����A�E�O�C�X���ڂ��Ă��鉺�����}���قōs���s���ɂȂ��Ă��Ċ��J�̂b�c��S���������Ƃ��ł��Ȃ������B���́A�u�z�[�z�P�L���v�̏o�����́u�z�[�v�̂Ȃ��u�P�L���v���Z���J��Ԃ����̂��낤�Ɣ��R�Ǝv���Ă����B

���J�́w��Ӂx�́u�쒹�̖����v�̂Ȃ��ŁA�쒹�̖����́A��������i���������j�ƒn���i���������j�̂Q��ނɂ킯���A��������͔ɐB���̖����ŁA�e���g���[�̐錾��ِ��ւ̋����̈Ӗ��������A�n���͒��Ԃǂ����̍��}�ŁA�Z�������P��Ȃ�����������̂ŁA�x���A������A��тȂǂ̈Ӗ������A�ƌ����Ă���B�܂��A��������ɁA�{�i�I�Ȃ�������E�t���\���O�Ƃ�������Ȃ��u�ቹ�́v�A�u������v�Ƃ��������A���邢�͗��K�̂Ȃǂ̃T�u�\���O������B�u�E�O�C�X���t��ɂ܂��u�z�[�z�P�L���v�Ɩ����Ƃ��ł����Ɂu�z�[�z�v�A�u�P�`���v�ȂǂƖ��̂͗��K���T�u�\���O�ƌĂ�ł������낤�v�ƌ����Ă���B�J�n��͌x���̈Ӗ������������Ƃ�������A�J�n��͒n�����Ƃ������ƂɂȂ肻�������A�E�O�C�X�͂�������łȂ���Α��n���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�J�n��͒J�n��ŁA�n���͂܂��ʂɂ���A�u�`���b�A�`���v�Ɩ��B�����đ��̒��Ƃ͈���āA�E�O�C�X�̏ꍇ�ɂ͂��̒n�����A�u�����v�Ƃ������ʂ̖��O������Ƃ����B�E�O�C�X�ɂ͔��ɗl�X�Ȗ���������A�������i���Ԃ�j���D�҂ɂ����ʈ�������Ă���B

�Ƌ��Ńz�[�z�P�L���̖�������������Ƃ��ɁA�P�L���P�L���P�L�����������Ȃ����ƁA���x�����܂����B�������A�������邱�Ƃ͂Ȃ������B�z�[�z�P�L������������Ƃ��ɁA�Ƃ��ǂ��A�g�D���������A�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g����������Ƃ͎v���Ă����B�������A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�s�b�`���O�����A�s�b�`���O�������A�s���[�C�A�s���[�C�����邢�̓J�b�R�[�A�J�b�R�[��������B�����āA�g�D���������A�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�͊��J�̃P�L���P�L���P�L���ƂƂ����I�m�}�g�y�[�Ƃ͑S���قȂ��Ă���B

���钩�A����܂ŕ��������Ƃ̂Ȃ����������������B�n�߂ĕ������̖������Ǝv�����B�������������ŁA���܂��B�Ȃ�ƃI�m�}�g�y�[�����炢�����B����B�`���b�N���A�`���b�N�����낤���Ǝv�����B���̏u�ԁA���̃`���b�N���̑O�ɁA�z�[�Ƃ�����������������B�����Ă��́u�z�[�`���b�N���v�Ƃ������������Ƃ���A���ꂪ������ƕς�����E�O�C�X�̖������Ƃ킩�����B�u�z�[�`���b�N���v�Ƃ������邪�u�z�[�P�b�L���v�Ƃ��I�m�}�g�y�[���邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��킩�����B�u�z�[�P�b�L���v�́u�z�[�z�P�L���v�̈�o���G�[�V�����ł���B���̃`���N���A�`���N�������J�̌����u�P�L���P�L���P�L���v��������Ȃ��Ǝv�����B

�܂����̔��N��̂�����A�g�D���������A�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�Ƃ�����̖��������Ă������A�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g���r���ŁA�ˑR�A�z�P�b�L���ƕς����B�v�e�B�b�g�ƃz�P�b�L���͑S���Ⴄ�B���͂���܂ŁA�g�D���������A�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�̓E�O�C�X�Ƃ͕ʎ�̒������Ă���̂��Ǝv���Ă����B������A���̒����ꕔ����������ς��A�E�O�C�X�Ɏ��������������̂��A�ƍl���Ă��悩�����͂��ł���B�����A���̂Ƃ��A���́A���́u�g�D���������A�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�v�Ƃ��������̑S�̂��E�O�C�X�̂��́A�z�[�z�P�L���Ƃ͕ʂ́A�E�O�C�X�̂����P�̖����Ȃ̂ł͂Ȃ����ƁA�u�ԓI�Ɏv�����̂ł���B�����Ȃ�A���������̃p���_�C���E�`�F���W���N����������炵���̂ł���B

�����āA�����Ƃ悭�����Ă݂悤�ƌ��ւ���ł��Ƃ��ɁA�����D���Œ��̂��Ƃ��悭�m���Ă���D�c�������ʂ肩�������B�u�����V�C�ł��ˁv�ƈ��A�����Ƃ��ɁA�܂����̖��������������B������������A�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�Ɩ��܂����ˣ�Ǝ��������ƁA�u�����A����̓E�O�C�X���v�Ƃ����Ԏ��ł���B�D�c�������̂�����ԈႢ�Ȃ��B����Ɛ��̂����������B���ꂪ���J�̂����u�P�L���P�L���P�L���v�ł��褃E�O�C�X�́u�J�n��v�A�n���̈�킾�����̂��B�@

�g�D�������v�e�B�g�v�e�B�g�͌x���̐����ƌ����B�������A��ʂɌx���Ȃǂ̈Ӗ������Ƃ����n���Ƃ͑S���قȂ��Ă���B�z�[�z�P�L���ɔ�ׂĤ�������Ⴍ�Ȃ��u�̂�ȁv���Ȃ��B�����ŁA�傢�ɉ̂��Ă���悤�Ɏ��ɂ͎v����B�v����ɁA�E�O�C�X�͂Q��ނ́u�t���\���O�v�A��������������Ă���̂ł͂Ȃ����B���͂R�N���S�N�̊ԁA���́u�m��Ȃ��v�������Ă���̂��Ǝv���Ē����Ă������A����͓��{�l�̂��Ԃ�N�����m���Ă���u�����v������E�O�C�X�̂�����̖����������̂��B���̓E�O�C�X�������m��Ȃ������B���Ԃ�啔���̓��{�l�Ɠ��l�ɁB

�Q�O�P�T�N�̂V���ɂg�o�f�ڂ́i�����́j���߂ɂo�b���C���^�[�l�b�g�ɐڑ������B�����āA���̕��̃z�[���y�[�W�����邢�̓n�C�p�[�e�N�X�g���i���Ă��炤�j�O�̐��Ȃ̍ۂɁAYoutube��`���Ă݂�ƁA�g���c�O�~�͖����Ǝp���ʁX�̂��̂����Ȃ��������A�E�O�C�X�A�n�`�N�}�A�m�X���A�R�W���P�C�A�C�\�q���h���ȂǁA�킽������łӂ�Ă���쒹�̖��Ă���p������Ōf�ڂ���Ă���B�����J����Ƃ��ɖ�������������l�q���悭�킩��B�C���^�[�l�b�g�ɐڑ����Ă���l�́A���̖��O��m���Ă��邾���ł��̎p�Ɩ������m���߂����Ǝv����������A�Ȃ�̋�J���Ȃ��ɁA�����ɂ��Ȃ���A�܂肻�̒��̎��ۂ̖����������Ƃ��Ȃ��A�܂����̒��̎p�����ۂɌ������Ƃ��Ȃ��Ă��A�m���߂邱�Ƃ��ł��Ă��܂��̂��B

�w���{�쒹��ӁE�����R�R�R�x�̕ҎҁA���J�Ƃ����l�͂܂��^���e�[�v���Ȃ������P�X�T�P�N�A���v�d�ʂ��R�O�L��������A���R�[�h���g���^���@���R�̏�܂ʼn^�яグ��Ȃǂ��Ē��̖������ŏ��Ɏ��^�����Ƃ����B�P�X�T�S�N�\�j�[�̑O�g�A�����ʐM�H�Ɛ��̂l�S�Ƃ����A���݉��i�ɒ����Q�O�O���~������g�їp�^���@�����Ƃ������A����ł��d�ʂ͂W�������������B���ݕ��y���Ă���f�B�W�^�������ꂽ�L�^�}�̂�p�����A���^�̃f�B�W�^���^���@�c�`�s���R�[�_�[���������ꂽ�̂͂W�V�N�ŁA�傫�������^�̎������炢�ŏd���͂P�E�T�����������Ƃ����B

�₪�ăr�f�I�J�������o�ꂵ�X�O�N�㔼�Έȍ~�ɂ́A�N�������i���̓�����B�e�ł���悤�ɂȂ����B�X�}�z�ɂ���ĎB�e�A�^�����邱�Ƃ��\�ł���A�\�ߖ쒹�̎p���Ƃ炦�^�����邽�߂̓��ʂ̗p�ӂ����ďo�|���Ȃ��Ă��A�X�}�z���|�P�b�g�ɓ���Ă�����������A���ł��A�ǂ��ł��A�쒹��������^��A�^���ł���BYoutube�ɓ��e����Ă���摜�Ɩ������ǂ̂悤�ȋ@��ɂ����̂��͂킩��Ȃ����A�Ƃɂ����X�O�N��ȑO�ɔ�ׂ�Ίi�i�Ɏ�y�ɘ^��^���ł��邱�Ƃ͊m���ł��낤�B

��ŏq�ׂ��悤�ɁA�b�c�Ɏ��߂��Ă��钹�̖��������ɕ����Ă��������ł́A���������ۂɕ����Ă��钹�����ł��邩���m���߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������̌����݂��������Ƃ��ł��邾���ł���B�����ŁA���̌��̐����i�荞�ނ��߂ɁA���̎p����������ꏊ����G�߂ȂǁA����ނ��̒��̐��ԂɊւ������̕���ǂނ��ƂɂȂ�B����ł��A���ǁA�b�c�Ɖ���L�������ł́A�����̎傪�Ȃ�ł���̂��A���邢�͖��Ă��炸�p���������������Ȃ�ł���̂���m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ă��钹�̎p��ł݂ď��߂Ă��̖����̎�A���邢�͎p�������������̖��O�f�ł���B

�������Ƃ���ƁA���܂��ܖ��������ɂ����A���邢�͂��܂��p��ڂɂ������̖��O��m�肽���Ƃ��������ł���A�C���^�[�l�b�g�ɃA�N�Z�X����������Ȃ�����������ƂŒ����ɒ���ł��Ă��܂����݂ɂ����ẮA���J����J���čs�Ȃ����^���͑債�ĈӖ����Ȃ��������ƂɂȂ�̂��낤���B����Youtube�Ńg���c�O�~�̖����̘^���������������A�R�W���P�C��n�`�N�}�Ȃǂ̖��Ă���p����������Ƃ��ɁA����ȂɊȒP�ɒm����@���������̂��Ƒ��������A�����������e�ŒߒJ�̂b�c�̉��l�����Ȃ�ꂽ���̂悤�Ɋ������B�������A�����ɁA����͑S���̍��o�ł��邱�Ƃ��킩�����B

�����������ł́A�C���^�[�l�b�g�ł��̖����̎���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B�����̒��̖�����[�߂��e�[�v��b�c�������āA�����S�������Ă݂ď��߂Ď��������̒������������̕��������̌�▼�������яオ��̂ł���B��������������^����Ă��钹�̐��͂ł�����葽���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�n��̍ۂɒʉ߂��邾���œ��{�ɑ؍݂�����Ԃ������Z�������܂߁A�ł���A�������������\���̂��钹���ׂĂ����^����Ă��Ă����A���̘^�����āA���������邱�Ƃ��ł���B�������Ƃ���AYoutube�ɓ��e����Ă������ꂽ���̘^����^��͒m�肽������T���̂ɂ͂قƂ�ǖ��ɗ������A�悭�m���Ă��钹�̖�����p�����߂Č��������Ċy���ށA���邢�́A�܂������ɂƂǂ܂��Ă��钹�̖����m���߂邽�߂ɂ�����̂��A�ƌ�����B

�w���{�̖쒹�U�T�O�x�Ƃ����{������̂ŁA���{�ɂ͂U�T�O��ވȏ�̖쒹������̂��낤�B�ߒJ�́w��Ӂx�ɍڂ��Ă��钹�̐��͂R�R�R��i����łł͂S�Q�O��j�ŁA���̖����̂b�c���t���Ă���̂ł���B�R�O�O��ވȏ�̒��̖�����^������Ƃ������Ƃ���ςȂ��Ƃ��Ƃ����̂͏\���ɂ킩��B

���J�͗c�������璹���D���ŁA���̖��������Ƃ��ނ̍ő�̊�тł������B�ނ��^�����n�߂��̂́u��N�҂��Ȃ��ƍĂѕ�����Ȃ����������̂���������A�D���Ȏ��ɕ�����v�ƍl��������ł������B�܂��^���̖ړI���A�����̊y���݂̂��߂����łȂ��A���ꂪ�����^������{�쒹�̉�̓����x���̗��Ŏ��X���\���Ă������Ƃ����������悤�ɁA�ق��̒��D���̐l�X�ɕ������Ă����邱�Ƃɂ����������Ƃ����炩�ł���B�������A�����������͎�̈�ɂ���B��̂��߂ɁA���S���~�̔�p�������A���d�@���܂߂ĉ��\�L��������d���^���@�B���R���ɉ^�яグ���J�����Ƃ�ʂ��̌X�|�Ԃ�͐q��ł͂Ȃ��B

�����A�ނ͘^�����n�߂��Q�N��ɂ́A���������́u���̏����v�Ƃ������M�����[�ԑg��S������悤�ɂȂ�A�P�X�U�O�N���납�炻�̔ԑg�͂P�N�R�U�T���P���̋x�݂��Ȃ���������悤�ɂȂ����B�ނ́u��ނ��Ă̓e�[�v��ҏW���A�������e�������A���������̃X�^�W�I�Ŕԑg������v���Ƃ��d���ɂȂ����B����͂R�T�N�ԑ������A���ꂪ�ނ̐��������ɂȂ����A�Ƃ������Ă���B

�܂��ނ͘^���̃v���Ƃ��āA���R�T�K�̋L�^�f��̘^���W��S���������Ƃ�����A���̖�������łȂ��A�O���̂r�k�̉��A�P�j�A�ł̓}�T�C���̖������y�A���C�I����ۂ̐��Ȃǂ��^�������B

����͊m���ɑ��̐l���܂����������Ă��Ȃ��������Ƃ𐬂����������҂Ƃ��Ē��ތ����҂̊Ԃɖ����c�����ƂɂȂ낤�B�������A�ނ������������_�S�̂悤�Ȃ��̂����߂��l�ł������Ƃ͑S���v���Ȃ��B�ނ́A�������쒹�̖������Ċy���ނ��Ƃ��K���Ɗ����Ă���A�ǂ��炩�ƌ����Δ�Љ�I�Ȑl�������Ǝv����B

�����A�r�o���R�[�h�⏉���̃��m�����̃��R�[�h�̉������琄�������悤�ɁA�͂��߂̂���ނ��^�����Ď����A���ĕ��������̖����́A�{���ɔ�ׂČ����Ė����ł�����̂ł͂Ȃ������ł��낤�B����Ɣނ́A�u��N���D���Ȓ��̖������y���ށv���Ƃł͂Ȃ��A�ނ���A�^�����邱�Ǝ��̂��y�����Ȃ��Ē��̐���^�����Â������̂��Ƃ��l������B�d���̂��߂ł��������̂��낤���A�ނ����̐��ȊO�̉��A�r�k�A�A�t���J�̖������y���邢�̓��C�I����ۂ̖����Ȃǂ��^�������ƌ����Ă��邱�Ƃ���������l���邱�Ƃ��ł���B��������Ɍ���i����O����R�͑�Q���j�K�c�I���������Ă���悤�ɁA��ƊW�̂���ʂ̕������܂���ɂȂ�Ƃ������Ƃ��炷��A������܂��\���ɂ��Ȃ����邱�Ƃł���B

�ނ͍ŏ��͂����ς璹�̖������D���Ř^�����͂��߂����A�̂��ɘ^���̃v���ƂȂ������ɁA���̐��Ƃ͊W�̂Ȃ��l�X�ȑ��̉����A�d���̂��߂ɁA�d���Ƃ��Ę^�������ƍl����K�v�A�K�R���͂Ȃ��B�ނ͒��̖������Ƃ����ނ̂��Ƃ��Ƃ̎�Ɋ֘A����������^������Ƃ���������悤�ɂȂ�A����ɘ^�����邱�Ǝ��̂���ɂȂ����ƍl������̂ł���B�ނ́u���̏����v�̔ԑg�Ɋւ��āu���̕������Ȃ�������A�ƂĂ���p�̂����钹���^���𑱂��Ă����Ȃ������v�Ə����Ă���B�ނ͎����ƉƑ��̂��߂ɉ҂��K�v�������āA�d���������悤�ɂ͎v���Ȃ��B

�u���J�ߕF�v�łv��������������Ɓu���J�ߕF����̒Ǔ��c�u�c�v�Ƃ����L�����ڂ��Ă��āA����ɂ��Ɗ��J���͂Q�O�O�V�N�P���ɖS���Ȃ��Ă���B�܂����̍L���̒��Ɂu�{���̓��y�U�O�ꂵ�Ă�蔲�����j�v�Ƃ������t������B�������ɁA���J���A�I�����l�A�K�^�ɂ��A�D���Ȃ��ƁA�܂��i���̍L���̌��t�ł͓��y�j���т��Đ����邱�Ƃ��ł����Ǝv����B

���āA�u�Ƌ��̓���v�̓E�O�C�X�ƃC�\�q���h���Ƃ������ƂɎ��͌��߂��B�c��̈���R�W���P�C�Ƃ��邩�n�`�N�}�Ƃ��邩�����B�R�W���P�C�͎��̉Ƃ̎��ӂɂ͂�������炵���A�قƂ�Lj�N���A��������������B�E�O�C�X�ɔ�ׂ�Ɩ����͂͂邩�ɑ傫�������߂��Ŗ��Ă���Ƃ��ɂ͏��X�₩�܂����Ɗ�����ꍇ�����邪�A�X�ѐ��̒��炵�����͂��ꂢ�ŁA�����y���܂��Ă����B�n�`�N�}�͐����ꂢ�Ȑ��ł���B���̐�������������A��肩���Ă������Ƃ����������߂Ď��܂��Ē��������Ȃ�B�������A�߂����ɕ�����Ȃ���_������B����ɁA�ҋׂ̈��ł���A�����ɕ��ނ���̂͂��߂����B

����ɂ����̑��ɗL�n�����D�c�������Ă��鋌���C���̑����̃��W��������B�m���Ƀ��W���̐������ꂢ�ł悭�ʂ鐺�ł���B���������͂�≹���d����������Ɗ�����B�N�����������̐����Ƃ����Ă����B���ɒu���Ĉ���������Ă��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���͖쐶�̃��W���̖����͒m��Ȃ��B�L�n�����D�c�������Ă���̂͌P���������̂炵���悭���B�쐶�̂��̂͘A�����Ė��Ȃ����낤�B���ꂭ�炢�ł��傤�ǂ����̂�������Ȃ��B�i���j

(��)���̕����������̂͂Q�O�O�X�N�ł��邪�A���̂�����܂߂Q�O�P�U�N�܂ŁA�Ƌ��n��ł́A�����Ă��郁�W���̊O�ɂ͖������Ȃ������B�u�����v�Ƃ����Ȃ�����Ǝ���ɂ��Ă������͂������A�Ǝv���Ă����B�����A�Q�O�P�U�N�T���A����ɑD���グ�āA�D��̃t�W�c�{���Ƃ��Ɠh���̂�����(���̕ӂ�ł̓h�b�N�Ƃ����j���s���Ă���Ƃ��ɁA�������̖̒��ŁA���\���A�`�[�`�[�`�`�[�A�`�[�`�`�[�ƃ��W�����ƂĂ����ꂢ�ɖ����B�킽�������ɂ���čs�����瓦���čs�����B�Q�������ē����Ŗ��̂����Ƃ��ł����B�C�\�q���h���͉Ƌ��̕����f�R�A���������B�Ƌ��ƕ���ł͂ǂ����Ⴂ������̂��낤���B-------------

�������ĉ��N�Ԃɂ��킽���āA�ق�̐���ނɉ߂��Ȃ����̖����̐��̂��m���߂�w�͂����A��������ׂĂ݂����A���ǁA�u�Ƌ��̖��v�̎O�Ԗڂ͎w�肵�Ȃ��܂܂ɂȂ����B

------------------------------------------------------------�@ ���̖������܂߁A�����ŏ����\�����Ƃ��I�m�}�g�y�[�Ƃ����B�I�m�}�g�y�[�͎����ł͋[����Ƃ����B�u�R�ǔ����̎��R�A���邢�͖쒹�v�Ƃ����e�[�}����͊O��邱�ƂɂȂ邪�A�킫���ɓ����āA����ɂ��ď������������B

�������̖����ł��A�l�ɂ���āA�����������Ⴂ�A�I�m�}�g�y�[���قȂ�B���ɂ́A�R�W���P�C�͕K����s�b�`���O�����A�s�b�`���O������ƕ�������B���J�̓I�m�}�g�y�[�Ƃ�����͗p���Ă��Ȃ����A�ނɂ��A�R�W���P�C�̖����́u�s�b�s�[�s�[�`���z�C�A�s�[�`���z�C�v���Ƃ����B

���������������g���ď����Ƃ��ɂ́A���̍����i�����ďオ�艺����j�����A���i����Ŗ��邢�����A���������������ǂ���--�j�͂��ׂĎ̏ۂ����B���ꂼ��̒��̖����̂ق�̈ꕔ�������\�L�����̂ł���A�啔���͏����Ȃ��B�m���Ă��Ȃ����̏ꍇ�A���̒��̖������āA���ꂪ�ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩���A�ق��̐l�����̏����ꂽ������ǂ�ŕ�����悤�ɁA�I�m�}�g�y�[����͔̂��ɓ���B

�I�m�}�g�y�[�Ƃ�����̓t�����X�ꂾ���A���Ƃ��Ƃ̓M���V�A��ɗR������B��p���T�ɂ́A�i�J�^�J�i�ǂ݂Łj�I�m�}�g�|�C�G�I�[�Ƃ����ꂪ�ڂ��Ă��āA�M���V�A��́u�I�m�}�i�g�j�v�́u���O�v�ł���A�u�|�C�G�I�[�v�́u���v�ł���B�p���coin names�A�܂�V���ꂷ�邱�Ƃł���B�I�m�}�g�|�C�G�I�[�Ƃ͖��O����餖��Â��邱�Ƃł���B���O�ƌ�����������@�㖼���ɕ��ނ���鎖���A�Ƃ��ɕ��ɂ������Â��邱�Ƃ��s����̂ł͂Ȃ��B

���̂悤�ɍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�l�Ԃ����t��b���n�߂�����̂���A����邱�Ƃ͂��ׂĖ��Â��邱�Ƃł��������B��Ƒ������ꂼ��u��v��u���v�ƌĂ�Ŗ��Â��邾���łȂ��A���������݂ɓ������Ĉړ����邱�Ƃ��u�����v�ƌ����\�����ƁA���邢�͗����𑁂����������Ƃ�����Ɂu����v�ƌ����\�����ƁA���z��������A�����o���Ԥ���u�����v�ƌĂԂ��Ɓi�n�߂́u�����v�Ɓu�M���v�Ƃ͋�ʂ���Ă��Ȃ��������낤�j�A���������łȂ��A�����ł��`�e���ł��A������o�����Ƃ͂��ׂāu���Â��邱�Ɓv�ł������B

����N�������N�������āA�l�Ԃ͌܊��Œm�邱�Ƃ̂ł����̓I�Ŏ��R�I�Ȑ��E�̂��Ƃ������łȂ��A�܊��̋y�ʁA�u���v��u��v�A�u�_�v��u���v�A�u�@�i�_���}��^���j�v�u���v�Ɓu���v�A�u�M��v��u�։�v�A�u���s����v��u���@����v�ȂǂȂǁA���ۓI�Œ����R�I�Ȃ��Ƃ��炠�邢�͐��_���E�̂��Ƃ�����܂ސX�����ۂɖ��Â��Ă����B���Â��邱�ƂŁA�l�Ԃ͍��ׂƂ������E�S�̂��A�敪���A�c���E��������B�l�Ԃ����݂ɃR�~���j�P�[�V�������s���A�K�ɐU�������邢�͍s�����邽�߂ɁA�����⌻�ہA�l�Ԏ��g�̍s���Ȃǂ̂��ׂāA�܂萢�E�ɖ��Â��邱�Ƃ��s���ł������B

�P�W���I���Ό[�֎���̃t�����X�̓N�w�҃R���f�B���b�N�́u�l�X�ȓ����ɂ���ꂽ�ŏ��̖��O�͂����炭���̖�����͕킵�����̂ł��������낤---�B�����Ă��̂��Ƃ͕����A�����ĕ����𗧂Ă邷�ׂĂ̂��̂ɂ���ꂽ���O�ɂ��Ă������������邾�낤�v�Ƃ����Ă���B�ÖΓc�Ζ�w�l�ԔF���N���_�x�i���j�i��g���ɁA�P�X�X�S�j���P�͑�Q�߁B�R���f�B���b�N�́A���t�́A�����Ȃ��Ƃ������𗧂Ă鎖���̏ꍇ�ɂ́A���ׂĂ��̉��ɁA���̋[���A���邢�͋[���ɗR������ƍl�����B

���āA���͎q���̂��납�炷���߂��Ō��āA�J���X�A�X�Y���͒m���Ă����B�����Ă����̖����i�̃I�m�}�g�y�[�j�́A�J�A�J�A�A�`�����`�����ł��邱�Ƃ�m���Ă����B�J�b�R�E�͌������Ƃ��Ȃ��������A�J�b�R�[�A�J�b�R�[�Ƃ��������͉��x�����������Ƃ�����A���ꂪ�J�b�R�E�Ƃ������̒��̖������Ƌ�����Ă����B�E�O�C�X��z�g�g�M�X�͎��ۂɌ������Ƃ��{���̖����������Ƃ��Ȃ��������A�Ƌ��ɗ��āu�z�[�z�P�L���[�v�̖������āA���邢�́u�g�b�L���L���J�L���N�v�̖������āA���������킸�ɂ���炪�E�O�C�X�ł���A�z�g�g�M�X�ł���ƍl�����B�܂��A�킽���́A����܂Œm��Ȃ��������̖������āA�����̐��̂�m�肽���Ǝv�����B�����Ă܂��Ñ�̐l�X�̓E�O�C�X��z�g�g�M�X�Ȃǒ��̖����ǂ̂悤�ɂ����̂��Ƃ������Ƃɂ��āA�������������B

�E�O�C�X��R�W���P�C�ɂ��Ă͖��Ȃ��Ƃ��āA�����̒��̖��O�͂��̖����������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ͒N�ł��l���t�����Ƃł��낤�B�����āA�������铮���̏ꍇ�ɂ͂��̖��������̓����̖��O�ɂȂ����Ƒz���������Ȃ�B

���͂قƂ�ǖ����������Ȃ��B�����A�F���ł͂Ȃ��B�V���̈�����Ő�ނ�����Ă����f������A�M�M�Ɩ��A�M�M�ƌĂ�Ă��鋛������ƕ��������Ƃ�����B�i��ɂӂ��w�����_�x�̂Ȃ��ōK�c�I���� �M�M�Ɩ��M�M�E�Ƃ������̖��������A�܂������p�ɃM�`�M�`�Ɩ��Ƃ��납��M�`�ƌĂ�Ă��鋛������ƌ����Ă���B�j��������ʂɁA�A�W��C���V�A���邢�̓^�C�ȂNj��̖��O�͖����Ƃ͊W���Ȃ��ƍl������B

�����A�����̂̑����͖��������B�傫�ȒM�̒��ŕ�炵���Ƃ����Ñ�M���V�A�̓N�w�҃f�B�I�Q�l�[�X�Ȃǂ̖��Œm���錢��w�h�Ƃ������̓L���j�R�X�܂�u���̂悤�ȁv�Ƃ����`�e�����炫�Ă���B���̓M���V����Łu�L���I�[���v�ł���B���̌ꂪ���̖��������ƂɂȂ��Ăł����Ƃǂ����œǂ悤�ȋC�����邵�A�����l���Ă��܂��ԈႢ���Ȃ��낤�B�i�w�����_�x�ł͔L�Ƃ��������͒����ł̓~���I�Ɠǂ݁A�܂��n�Ƃ������̓}�[�Ɠǂނƌ����Ă���B�L��n�͖���������������ƍl������B�j�������A����ł͋��͂ǂ����A���M�͂ǂ����Ƃ��������̏ꍇ�ɖ����Ɩ��O�Ƃ̊֘A�������������Ƃ͍���ł���B

�������A����狛�Ƃ����͕̂ʂƂ��āA���ɂ��ẮA���������O�̂��ƂƂȂ����Ƒz�����邱�Ƃ��\���ɉ\�ł���B�����Ď��͎��̂悤�ɍl�����B�J�b�R�E�̖������̖������炫���Ƃ������Ƃ͊ԈႢ�悤���Ȃ��B�܂��Ƌ��ŏ��߂Ė��������̂����u�g�b�L���]�L���J�L���N�v�ƕ�������z�g�g�M�X�̖����͂����ΒP�Ɂu�L���b�L���]�L���L���L���L���v�ƕ������A�܂����Ɂu�z�b�g�]�g�M�b�X�v�܂�u�z�g�g�M�X�v�ƕ��������B�z�g�g�M�X���܂����̖��O�͖����ɗR������̂͊ԈႢ�Ȃ��B�����āA������{�̕W����ł́A�J���X�̓J�A�J�A���A�X�Y���̓`�����`�������Ƃ���Ă���B�܂�A�����̓J���X�ƃX�Y���̖������J�A�J�A�A�`�����`�����ƕ����Ă���B�����A�����ɖ��O���Ȃ��A����ꂪ���O������Ƃ���A�i����̃X��͑[���Ƃ��āj�J�A�X�A�`�����`�������Ɩ��Â��邩������Ȃ��B���ꂪ��N��A���N��ɃJ���X�A�X�Y���ɕς���Ă��s�v�c�͂Ȃ����낤�B

�t�ɁA�Ñ�l�̓J���X�̖������J���J���ƕ����J���X�Ɩ��Â��A�X�Y���̖������X�Y�X�Y�ƕ����ăX�Y���Ɩ��Â����̂�������Ȃ��B�u�J���J���v�Ɓu�J�A�J�A�v�A�����āu�`�����`�����v�Ɓu�X�Y�X�Y�v�̈Ⴂ�́A�����E�O�C�X�̒J�n��ɑ���A���́u�v�e�B�b�g�v�e�B�b�g�v�Ɗ��J�́u�P�L���P�L���v�A�܂��R�W���P�C�ɑ��鎄�́u�s�b�`���O�����v�Ɗ��J�́u�s�[�`���z�C�v�Ƃ����I�m�}�g�y�[�̈Ⴂ�Ɣ�ׂ�͂邩�ɏ������B����ȕ��ɍl�����B

����Ɏ��̂悤�ɂ��l�����B�������w���̂Ƃ��ɒʂ������̂킫�̈����̂Ȃ��Ŗ��Ă��钹�̖��O�́u�L���E�L���E�Y�v���Ƌ�������B�m���Ɂu�L���E�L���E�Y�A�L���E�L���E�Y�v�Ɩ��Ă���悤�ɕ��������B�W���a���̓I�I���V�L���ł���B�I�I���V�L���͐̂���u�s�X�q�v�Ƃ����ʖ��ŌĂ�Ă����Ƃ����i�w���{�쒹��Ӂx�j�B�M���E�M���E�V�ł���A���炩�ɃI�m�}�g�y�[�ɗR������Ǝv���閼�O�ł���B�L���E�L���E�Y�͍s�X�q�̂���Ήz��łł���B

���܂��܁u���ށv�Ɓu���ށv�̈ٓ������a���T�Œ��ׂĂ�����A�����R�E�R�E�͒��̂������鐺�̌`�e���Ƃ������B�����ę��͙����i�R�E�S�E�A���ݍ����j�ȂǁA���݂ł́u�R�E�v�Ɠǂނ̂����ʂł��邪�A�u�L���E�v���邢�́u�M���E�v�Ƃ��ǂނƂ����B�����ŁA�q���Ύq�ł́u�c�v�A�L�q�ł́u�U�v�ƌĂ�ł��邩��A�u�Y�v�Ɠǂނ��Ƃ����肦�����낤�B����ƁA�I�I���V�L���̖������L���E�L���E�Y�ƕ������ޗǎ���ȑO�̉z��̐l�тƂ́A��a�n���̐l�X�Ɠ��l�Ɋ�����m���Ă�����A�����q�Ə������������ꂸ�A�����đ�a����ɂ����㐙�ꑰ�����{���x�z���Ă�����A�I�I���V�L���̕ʖ��̓L���E�L���E�Y�A�܂�����q�Ƃ������ƂɂȂ��Ă������낤�B

�������q�ׂ����Ƃ͑f�l�̒P�Ȃ�v���t���ɂ����Ȃ��B�Ƃ��낪�X�Y����J���X�̌ꌹ�Ɋւ������q�ׂ����Ƃ̔����͓������Ă���̂ł���B�I���͌Í������̊w��A���|�ɂ���߂ĊY���Ȓm����L����ЂƂ����A����͔ӔN�̏��a�Q�O�N���ɏ������w�����_�x�i�w�I���S�W�x��S�P���j�̂Ȃ��ŁA��������ѓ��{�̌Ñ�̎����ɏ�����Ă��邱�ƂɊ�Â��āA���⒎�̖����̕\�L�ɂ��čl�@���Ă���B

�����ł́u������ږ��(ڂ͕Ԃ�_�j�܂蒹�͎����̖����ĂԁA�ƍl�����Ă���B�킪���ł͂�����ł͂Ȃ��܂ł��������ȂĖ��Ƃ����������ۂɏ��Ȃ��Ȃ��B�u�É̂́A�����Ƃ��ɖ��̂���Ȃ�قƂƂ����\�k����l�������v�ق�邩���A�̂悤�ɖ��̂���ƌ����Ă���v�Ƃ����B�z�g�g�M�X���J�b�R�E���[�����痈����ł��邱�Ƃ����炩�ł���B�u�X��c�̓`���̂悤�ȉ��ł������v�ƍl������B�u������Ƀ`���[�`���[�Ƃ����@���X�Y���̓`���a�����Ńc�o�N�����k�c�o���l�̓`���o�N�����k�`���o���j�v�������ƍl������Ƃ����B�I���͂܂��A�q�o���A�q���A�q�^�L�Ȃǂ̃q�͍��̃s�ŁA�s�p���A�s�p�A�s�^�L�ŁA��͂�������痈���Ɛ�������B

���ɂ́u�z�[�z�P�L���[�v�ƂȂ��E�O�C�X�̖������̖����ɗR������Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ����Ƃ������̂����A�I���́u����E�O�q�X�Ɩ��Ƃ͎v���Ȃ����E�[�O�q�X�ƒ��������Ĕ������Ă݂�Ε�����̂Łk����l�A�͉̂����������镄�i���邵�j�����������܂łł���v�ƌ����B�����ČÍ��W�̔��~�̂ɁA�u�~�̉Ԍ��ɂ���������̂ЂƂ��ЂƂ��Ƃ��Ђ�������v�Ƃ����̂����邪�A���́u�q�g�N�͐l���ɂ��������̖����̋[���ł��邪�s�`���N�s�`���N�Ȃ̂ł��낤���v�ƌ����B����̓E�O�C�X�̒J�n��ɂ��ẮA�v�e�B�g�A�v�e�B�g�Ƃ������̃I�m�}�g�y�[���̂��̂��Ƃ����Ă������B

�I���͂���ɒ��̖��ɂ��G��A�܂��N�V���~�⛛�Ȃǂ������痈�Ă���B�l�̂Ɋւ��铮���ł́A �f���̃n�A�����̃t�A�ĂԂ̃��A���ނ̃J�Ȃǂ͐l�̐����ʂ������̂��Ɛ̂̐l�����łɂ��������Ă���A�ƌ����B �������I���́A���ꂪ���ׂāA�[������n�܂����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��������Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��B�ނ͌����u�[���̌�͓����ɂ����Ȃ��Ȃ��A�`�e���E�����ɂ͂Ƃ��ɑ����ċ�����Ɋ����Ȃ��B�����̂��Ƃ�����̐����N�����Ƃ����Â��ׂ����̂́A�M��Ɍ��炸�ǂ��̍��̌���E�ɂ����݂��邱�Ƃł��邪�A�������A���ꂾ����ƌ����Č���̐��藧���̂��ׂĂ�����������ė����悤�Ƃ���̂͑��}���d�����昂���܂ʂ���Ȃ��B���͌��������������̂ł����āA�����Ɍ���̌��n�̎p�𖾗ĂɎ��o�����Ƃ���_�f�͊낤�����Ƃł���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����B

�J���X�ƃX�Y���̖����ɂ��Ă̎��̑z���͂��܂��ܘI���̂悤�Ȑ[���w�������l�̐����ƈ�v���Ă����B�����A�Ñ�̐l�X���ǂ̂悤�ɒ��̖����������͒P�ɐ������邱�Ƃ����ł��Ȃ��悤�ɂ��v����B�������A�I���ɂ��A�z�g�g�M�X�ɂ��ẮA�Ñ�̐l�X���u�z�g�g�M�X�͂��̖��O�̂Ƃ���Ƀz�g�g�M�X�Ɩ��Ă���v�ƌ��������Ƃ́A�m���ȏ؋������邱�Ƃ��킩�����B�w���{�쒹��Ӂx�ɂ�������Ă��邪�A�w���t�W�x�Ɂu�Łi��ķ�j�ɖ�������Ȃ�z�g�g�M�X���Ⓙ�����v�ق�邩���v�Ƃ����̂�����̂ł���B

�����i�w���t�W�x�i�u�k�ЁA���a�T�X�N�j�ɓ������Ă݂�ƁA����͑唺�Ǝ��̉̂ł���A�����͂��ׂĖ��t�����ŏ�����Ă���B���Ȃ킿 ���o�g���@���\���ދv�ޗ� �ۓo���|�{�@�ɖ�ē��ǔV�v�@���ѕۗR������

�P���ɒ���A�z�g�g�M�X���łɎ����̖��O�𖼍��邩�̂悤�ɖ����B�u�߂Â炵���v���Ƃ��Ɩ�B�u�߂Â炵�v�͂߂����ɂȂ��A�u�������v���Ƃ��Ӗ����邾���ł͂Ȃ��A�u���i���j�Áv����h��������ŁA���炵���A���܂��ׂ����A���Q�ɒl����Ƃ����Ӗ������邱�Ƃ́A�́A���Z�̂Ƃ��ɏK�����B

�z�g�g�M�X

�������A�w���t�W�x�̑I�҂ł���唺�Ǝ��̖��O�͒m���Ă������A�u�t�̖�ɉ����Ȃт�����߂�----�v�ȂǁA���ȏ��ɍڂ��Ă����̂͊o���Ă���B�������A��҂��N�ł��낤�Ƃ��܂�Ȃ������B���̋����́A���t�̎���̐l���A�z�g�g�M�X�͖�������グ��悤�ɖ��ƌ��������ƁA�z�g�g�M�X�̖������u�z�g�g�M�X�v�ƃI�m�}�g�y�[���Ă���Ƃ����_�ɂ������̂ł���B

���������������̏ꍇ�ɂ́u�L���b�L���@�L���L���L���v�ł���A�܂����X�u�������ǁv�ƕ����������A�u�z�b�g�g�M�b�X�v�ƕ����������Ƃ������������B���t���邢�͂���ȑO�̐l�X�ɂƂ��āu�g�b�L���L���J�L���N�v�͂��肦�Ȃ��B���t�̎�������O�̎���̂ЂƂтƂ��A���̖������z�g�g�M�X�ƕ����i�����I�m�}�g�y�[���j���̖��̎�ł��钹���z�g�g�M�X�ƂȂÂ����B�����Ė��t�̎���ɂ͂��̖��O�͂悭�m���Ă����ƍl������B

�����A�u���Ȃ�v�́u�Ȃ�v�́u�`���E����v�̏������̘A�̌`�ł���Ƃ����A��͂荂�Z����̒m�����炷��A�u���ƌ����Ă���v���u���Ԃ���Ă���̂��낤�v�̂ǂ��炩�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ��v����B��̎��̖�́A���̓_�ɂ��Ă͌��y���Ȃ��Ȗ���ł����Ȃ��B�������A���̂�����ł����Ă��u���������v�Ƃ����Ӗ��̌ꂪ�����ɂ��邱�Ƃƌ��т��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�₪������B�܂�A�u�`���v�Ȃ炱�̉̂́u�łɖ�������グ��悤�Ƀz�g�g�M�X�͖��ƌ����Ă��邪�A����͂��炵�����Ƃ��v�Ƃ����Ӗ��ɂȂ邾�낤�B

�z�g�g�M�X�ƌ������̖����ɂ��Đl���畷�����b�Ŋ�������Ƃ������Ƃ��Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����낤���A����Ȃ��Ƃ��̂ɉr�ނ��낤���B�i���ہA��ł킩�������Ƃ����A���̉̂̍�҂ł���唺�Ǝ������̉̐l�������A�z�g�g�M�X�̖������̂��D���ŁA���N�A���G������Ə��������ƁA������Â��قǂŁA��`����Ɋ�������Ƃ������Ƃ͂��肦�Ȃ��B�j

�����A����裂��Ƃ���ƁA��ł�-----���Ԃ���Ă��邾�낤�A����͂��炵�����Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B����͂����Ƃ��肦�Ȃ����Ƃ��Ǝv��ꂽ�B�����Ŏ��������������Ă݂��B����ƁA�u�Ȃ�v�ɂ́A�ڂŊm���߂Ȃ��ŁA���ɂ���Ƃ���ɂ���āA�܂������u�ĂĎ��ɕ������Ă�����̂ɂ��Đ��肷�邱�Ƃ���������������i�u�k�Ёw�Ìꎫ�T�x�P�X�X�V�j�B

�m���Ƀz�g�g�M�X�����Ă���̂ڌ��邱�Ƃ͂܂ꂾ�낤����A���̉̂��A�������������낤�B�������Ƃ���A���̉̂́A�u�z�g�g�M�X���A�łɁA������������Ė��Ă���B����߂Â炵���i���炵���j���Ƃ��v�ƖĂ����킯���B��҂́A�z�g�g�M�X���A�����m���Ă����I�m�}�g�y�[�̂Ƃ���ɁA�����̖��𖼏�邩�̂悤�Ɂu�z�g�g�M�X�v�Ɩ��邱�ƂɊ������Ă���̂��낤�B

��̖̉̂��t�����ŏ����ꂽ�������݂邽�߂ɎQ�Ƃ��������́A�u�łɖ�����o��悤�ɖ��z�g�g�M�X�̐����A���������ق߂�ׂ����̂Ǝv�����v�ƖA�r���Łu����߂Â炵���v�ɂ��āu�ǂ�ȃz�g�g�M�X�ł��܂��ׂ����̂ł����Ɂv�Ə����Ă���B�܂��̑S�̂ɂ��āu����ƂɊÂ��Ė₤�����v�Əq�ׂĂ���B�Ȃ��u���������v�ق߂�ׂ��Ȃ̂��낤���B�u�ƂɊÂ��Ė₤�v�Ƃ͉��̂��Ƃ��B

�Ǝ��́u�ł�----�v�i���̑�ϔԍ��S�O�W�S�j�̉̂̑O�ɉƎ��̌Ƃŏf��E�唺�̍��Y���i����߁j�ɑ���u�ԉ́v�i�S�O�W�Q�C�S�O�W�R�j������A���̑O�ɘY���̉́i�S�O�W�O�C�S�O�W�P�j������B�����ŘY���̉̂ɖ߂��āA�ǂ�ł݂��B

�Y���̂S�O�W�O�́u�������Ď���ł��܂��قǂ��v�A�S�O�W�P�́u�����̕Ўv����n�ɏ悹�ĉz���ɑ����Ă�����炻�̐l�͐S���Ă���邩�v�Ƃ������̂ŁA�����Ǝ��͉z���ɕ��C���Ă����B�Ǝ��̕ԉ̂S�O�W�Q�́u������翂ȂƂ���ɂ��鉺�l�ɓV�������̂悤�ɗ����Ă����Ȃ�ΐ�����b�オ����܂��v�A�S�O�W�R�́u������̗������C�����܂���܂Ȃ��̂ɁA�s��������n�ɏ���Ă���Ă�����A��w���̗��S������Ă��܂�Ȃ��Ȃ�܂��v�Ƃ������̂ł���B�w���t�W�x�Ҏ҂̉Ǝ��Ƃ��̏f��͗����W�ɂ���A���̃z�g�g�M�X�̉̂ɂ́A�z�g�g�M�X�̖������Ă��炵���Ɗ������Ƃ������ȏ�̈Ӗ������߂��Ă���Ƃ������Ƃ��킩�����B

�����A�z�g�g�M�X�̘b���L���肷���Ă�����̂ŁA�Ǝ��̂��E���Y���Ƃ́A�܂������̋{��l�����̗����ɂ��ẮA�v������ďC�����t�W�u�����U�B�w��Ƃƍ�i�x�U�Ɍf�ڂ���Ă��鏔�_�����Q�Ƃ��Ă����������Ƃɂ��āA�����ł͉Ǝ��ƃz�g�g�M�X�̊W�ɂ��Ă����A���邱�Ƃɂ���B

�w���t�W�x��ǂސl�ɂƂ��ẮA�펯�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ炵�����A��P������P�U���܂ł͌����́w���t�W�x�ŁA��P�V���ȍ~�̂S���͑���ł���A�Ǝ��̐g�ӋL�^�ł���Ƃ����B���t�W�S�̂ʼnƎ��̉̂͂S�T�O��ȏ゠��Ƃ������A���͉Ǝ��̉̂��W���I�ɍڂ��Ă���Ƃ�����P�V������P�X���Ńz�g�g�M�X���o�ꂷ��̂̐��𐔂��Ă݂��B����ƁA�P�V���̂P�V��A��P�W���̂Q�P��A��P�X���̂Q�U��A���v�U�S��Ƀz�g�g�M�X���o�ꂷ��B�E�O�C�X�͂X��A�傪�S��A�߁i�^�d�j���Q��A�璹���R��A賂��Q��A�ق��ɃE�d���A�V�M�Ȃǂł���B�ق��̒��ɔ�ׂăz�g�g�M�X���̂������̂��f�R�����B��W���ȂǑ��̊��ɂ����邪�����Ă��Ȃ��B

�ɓ����u��������v�i�w���t�W�����x��Q�Q���A�����[�A�����P�O�N�j�ɂ��ƁA�w���t�W�x�ɂ̓z�g�g�M�X���̂����̂��P�T�T��ڂ��Ă���A��Q�ʂ̊傪�U�R��A��R�ʂ��T�P��ł���Ƃ������A��F�Ǝ��͈�l�Ńz�g�g�M�X�̉̂��U�S��ȏ���r��ł���̂ł���B

���ׂ����Ƃ��A�����l�����œ��{�̓`�������ɑa���ЂƂ̂��߂ɂ���������I����ƁA�S�O�T�Q�`�T�S�A�S�O�U�U�`�U�X�ł́A�Ǝ��Ƃ��̗F�l���W�܂��ăz�g�g�M�X�̖��������Ɖ�����J���āA�̂�����Ă���B�S�O�U�W�ł͖������ɂ͕K��������A����܂Ŗ閾�������đ҂Ƃ��ƌ����Ă���B�S�O�U�X�ł́A�t������Ƒ����̒�������Ă��Ė����A�Ƃ�킯�A�K�̉Ԃ̍炭�S���ɂȂ�Ɩ��z�g�g�M�X�͂��炵���ƌ����B�Ǝ������ʂɃz�g�g�M�X�̖��������ƂɎ��S���Ă�������łȂ��A�����̉̐l���D��Ńz�g�g�M�X���ނɎ��グ�ĉr���Ƃ��킩��B

�܂��A�S�P�U�U�̒��̂ł́A�z�g�g�M�X���̂���E�O�C�X�́u���i�j���^�q�v�i�����Ă���{���̎q���j�Ƃ����Ă������ƂɐG��Ȃ���̂��Ă���A�z�g�g�M�X�̑�ɂ��ē����悭�m���Ă������Ƃ��킩��B�Ñ�l�����̓e���r�̃h���}��P�C�^�C�̃��[���ȂǂɎ��Ԃ��Ƃ��邱�ƂȂ��A�����Ղ�Ɛg�̉��̎��R���ώ@���邱�ƂɎ��Ԃ������Ă����̂��낤�B

�ɓ��ɂ��Q�T�O�N��̕��������ɂ��u������v�z�g�g�M�X�ɂ��Ă̑����̉̂╶��������Ă���B�ނ������Ă���̂�����A�z�g�g�M�X�̖������܂��ɂ��̖��O�̂Ƃ���ł��邱�Ƃ́u�߂Â炵���v�̂䂦�ɍD�܂ꂽ���Ƃ��悭�킩��B

���t�̎���ɂ��������ɂ����Ă��A�l�X�����̖������D��ő�ނɂ����̂́A���Ƃ��A�t�̖�X���ɓc�Ŗ��Ă���i�V�M�́j�������߂����ɁA���邢�͉����Ȃт��t�̖�̗[���ɖ��i�E�O�C�X�́j��������߂�����i�ɍ����Ă���Ɗ�����ꂽ�悤�ɁA�����̏ꍇ�A���̖��������̏�̏��\������̂ɂӂ��킵���Ɗ�����ꂽ����ł��낤�B�z�g�g�M�X���A��Ɏ����Ə�����邱�ƂɂȂ�悤�ɁA�G�߂̕ω����������������i�ɂӂ��킵�����̂Ƃ��Ă��̂��Ă���i�S�P�U�U�j�B�����A�u������v���グ�Ă���悤�Ȃ��̖����͂ق��̒��Ƃ͂܂�����������u�߂Â炵���v��l�X�Ɋ����������B���ꂪ�A�z�g�g�M�X�ɂ��Ẳ̂��������R���Ǝv����B

�������āA�Ǝ��̂S�O�W�S�̉̂��A���Y���Ƃ̗����W��w�i�ɂ����čl����Ƃ��́A���̉̂��犴�����邩������Ȃ������قȂ����̂悤�Ȃ��̂�����ɂ��Ă��A�������������āA�������������z�g�g�M�X�̋ł̈ꐺ�Ɋ�������C�������X�g���[�g�ɉ̂������̂��ƁA�l���邱�Ƃɂ͂܂��������͂Ȃ����낤�Ǝv����B

�ɓ��ɂ��ƁA�z�g�g�M�X�́w�Î��L�x�A�w���{���I�x�A�w���y�L�x�ɂ͌��ꂸ�A�w���t�W�x�ɂ̂ݓo�ꂷ��B

�U�X�R�N�A�z�c�����u���ɂ��ւɁ@���ӂ�ޒ��́@�z�g�g�M�X�@������������@�䂪�v�ւ邲�Ɓv�i�Q�|�P�P�Q�j�Ƃ��������̂�����ŁA�����������ċ�����Ƃ��Č��Ă����A冊��̖]��̗썰�������ăz�g�g�M�X�E再��ɂȂ����Ƃ��������̌̎��܂����R������A����Ȓ��ł���ƍl�����Ă���A�u�������łɎЉ�ʔO�ɂȂ��Ă����v�Ƃ����B���������̂��ߍ]���k�U�U�V�`�l�����ɕ\�ꂽ���ʁA�z�g�g�M�X�ɑ���S�͓ޗǒ��k�V�P�O�`�l�ɓ����đ傢�ɐ[�܂�A�w���t�W�x�̒��ɂP�T�T����̉̂����邱�ƂɂȂ����̂��Ƃ����B

�����A�ɓ��́u�����ɒx���Ƃ��ߍ]���̂���ɂ́A�l�X�̊ԂɁA�z�g�g�M�X�ɂ��āA���팾��Ƃ��āu�����蒹�v�Ə̂��邱�Ƃ��������Ă����̂ł͂Ȃ����Ɓv�v���ƌ����Ă���B

�����A�̂̒��Ɂu��������v���Ƃ��ēo�ꂷ��̂́A�V���Q�P�N�i�V�S�X�N�j�̉Ǝ��̂��̉̂����ŁA�������A�Ǝ����̂��Ă���ĂтQ�T�O�N�ԁA�z�g�g�M�X�̖����邱�Ƃ̉̂͂Ȃ��B�u�\���͂��悻�Q�T�O�N�Ԗ����Ă��āv�A�������A�I���P�O�O�O�N����ɂȂ��āu�Ăѓ������������v�B�������Ĉɓ��́u������v���Ƃ��ăz�g�g�M�X���A���������ɓ��ʂ̈Ӗ��������̂ƍl����ꂽ���Ƃɂ��Ă���ɏڐ����Ă��邪�A�ȉ��͏ȗ�����B

���āA�w���{�쒹��ρx�Ȃǂɂ��ƁA�l�Ԃ̏ꍇ�ɂ͐��тɂ���āA���́u�ǁv�ƌĂ��튯�Ŕ������邪�A���̔����̎d�g�݂͈قȂ�Ƃ����B���J�łȂ璹�̖������܂˂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ������邪�A�l�Ԃ̐��Œ��̐��Ɏ��������o�����Ƃ͓y�䖳���Ȓ����Ȃ̂ł���A�����ŕ\�L�ł��鉹�Ŗ����Ɏ����邱�Ƃ͂Ȃ�����ł��Ȃ��Ƃ��Ă����R�Ȃ̂��B���������āA����ő����̉����܂˂Ă��A�����������f�̐��������ł�������A�悭�āA���̏オ�艺���肪���Ă���Ƃ����悤�Ȃ��̂ł����Ȃ��B�I�m�}�g�y�[���l�ɂ���āA���邢�͎���ɂ���ĈقȂ�͓��R�Ȃ̂��B

�J�b�R�E�͖������P���ŃI�m�}�g�y�[�́A���Ȃ��Ƃ��A���{�ɂ����Ă͈�v���Ă���B�z�g�g�M�X�̖����͌����ĒP���ł͂Ȃ��̂ɂ�菭�����قȂ���������Ă���A�����ɂ��킹���A���ނ��̃I�m�}�g�y�[��u�����Ȃ��v�i��q�j���\���Ǝv����B���ہA����I�ȁu�������ǁv��]�ˎ���ɍL�܂����Ƃ�����V�Ӌ삯������ƕ���������̂����邪�A�܂��u�z�i�b�j�g�g�M�X�v�ƕ���������̂�����B�����āA������ɂ��Ă͂P�O�O�O�N�ȏ�̎��̗�����z���Ĉ�v���Ă���Ƃ������Ƃ��A���̉Ǝ��̉̂�A���������́u������v�z�g�g�M�X���̂����̂Ŋm�M�ł���̂����A����͋����ׂ����Ƃ��Ǝ��ɂ͎v����B

�Ƃ͂����A�z�g�g�M�X�ƌĂ�钹���̂��̂ɂ��Ă͓��肳��Ă������ǂ����ɂ��ċ^�킵���_������悤�ł���B�w���t�W�x�ł͖��t�����ŕۓo���|�{�Ə����Ă���Ƃ�������邪�A�u跌����v�Ə����Ă���Ƃ�������Ȃ肠��B跂̉��̓J�N�ł���A跌����́u�J�b�R�E�`���E�v�Ɠǂ߂�B�����Č��݁A�J�b�R�E���w�������̊s���͐̂̓z�g�g�M�X���w���Ă����Ƃ����B�i�w���̓������ە҂̊��a���T�Łu�ÌP�v�Ńz�g�g�M�X�Ƃ��Ă���B�j�J�b�R�E�ƃz�g�g�M�X�͕ʂ̒��ł���A�����͂͂�����ƈقȂ�B�����A�����Ȃ̒��ŏK�������Ă���B�ǂ����ŗ��҂��������Ă��܂����̂��Ǝv����B

���w�فw���{����厫�T�x�ɂ��A�����ł͊s���̓J�b�R�E���w���B���{�ł́A�u�V��t�W��v�i�W�X�R�N�j�A�u�V����v�i�W�X�W�`�X�O�P�N���j�Łu�s���v�A�u�s�����v���قƂƂ����ƌP�܂��悤�ɂȂ�A�Ȍ㒷�����̕\�L���蒅�����B�s�����J�b�R�E���Ӗ�����悤�ɂȂ�̂͋ߑ�ȍ~�̂��Ƃ��Ƃ��Ă���B�܂��A跌��́u�s���v�Ɠ����Ȃ̂ŁA��⏬�^�Ŏp�̎��Ă���z�g�g�M�X�ɗ��p���ꂽ�ƍl������B�܂��A�ޗǎ��エ��т���ȑO�̏���u�قƂƂ����v�̓J�b�R�E���܂ތď̂ł��������߁A�����������p���\�ɂȂ����Ƃ�����������A�Ƃ��Ă���B�J�b�R�E�Ɩ��J�b�R�E�Ƃ������̒�������A�܂��z�g�g�M�X�Ɩ��z�g�g�M�X�Ƃ������̒������邱�Ƃ͂悭�m���Ă������A�����̐l�����ۂɁA�������Ă���Ƃ��ɂ��̒��̎p���݂āA���̒����m���߂��̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩��B�����̐l���A�J�b�R�E�ƃz�g�g�M�X�m�ɋ�ʂ��Ēm���Ă���ƌ�����̂́A�r�f�I�̓���𑽂��̐l�����邱�Ƃ��ł��邲���ŋ߂ɂȂ��Ă̂��Ƃ��ƌ��������ł���B

���łɏq�ׂ����A���́A�J���X�A�X�Y���A���邢�̓z�g�g�M�X�Ȃǂ��܂ߒ��̖��O�̑����́A�����ɗR������ƍl�������A�E�O�C�X�ɂ��Ă͂����͍l�����Ȃ������B�z�[�z�P�L�����E�O�C�X�Ƃ������O�ƊW������悤�ɂ͎v���Ȃ������B�Ƃ��낪���J�́w���{�쒹��Ӂx�ɂ��ƁA�����N(�P�O�V�W�N�j�����̍��i���ܾ�j�Ɂu�����Ȃ�Ώt���邩��ɂ��������̌Ȃ������ΐl�ɍ������v�Ƃ����̂�����Ƃ����B�܂�A�E�O�C�X�͏t�̓����ƂƂ��Ɏ����̖���l�ɍ�����Ƃ������Ă���̂�����B

�̍��i�������킹�j�Ƃ́A�̐l�����E��g�ɂ킯�A���̉r�̂���Ԃ��Ƃɔ�ׂėD��𑈂��V�ыy�ѕ��|��]�̉�ł���iWikipedia�j�A��������ɋ{��M���Љ�𒆐S�ɍs��ꂽ�����i���̂��킹�j�Ƃ����V�Y�̈�ł������B�����͍����A�E���ɕ�����A�������ɕ����o�������ėD��������A����(�͂�)�����s�̐R�����s���A���̑��v�ɂ���č��E�����ꂩ�̏��������߂�V�тł���B����(���A���A���A�Ȃ�)�A�A��(�~�A�e�A�Ȃǁj�A���壘함�i�����A��A�L�A�Ȃǁj�Ȃǂ̗l�X�ȁu���v�ɂ��Ắu�����v���s��ꂽ�B�̍��́A�����������ɁA�ۊ���������������̌��Ђ����߂邽�߂ɁA�������̗����ɑウ�A�a�̍ċ���}�镶���������i�̈�Ƃ��čs��ꂽ�B�w���}�Б�S�Ȏ��T�x�B

���ׂĂ݂�ƁA�����N�����̍��̎O�Ԃ̑����ŁA�E���̔���i�݂܂����j�̎狧�[��

�u�����Ȃ�@�͂邭�邩��Ɂ@�����Ђ��́@���̂ꂪ�Ȃ��@�ЂƂɂ���ށv�Ɖ̂��Ă���i���{�ÓT���w��n�V�S�A��g���X�A���a�S�U�N�j�B�m���ɁA���̉̂ł́A���̖����Ŏ����̖���l�ɍ����Ă���ƍl�����Ă���B

���J�͎R�������w����璹�̖����́x�i�P�X�W�X�A��C�ُ��X�j�Ɉˋ����Ă��̉̂̂��Ƃ������Ă���B�R���́A���̉̂���������ŁA�]�ˎ���̍���w�җ�؞L�i������j�����̒��w��ꉹ���i�I���W���E�j�l�x�Łu�E�O�q�X�̃z�I�z�P�L���̐��̓E�E�E�N�q�Ƃ���������B���̃E�E�E�N�q�ɒ��ނł��邱�Ƃ������ڎ��u���v�����āA�E�O�q�X�Ƃ����������a�������ƌ����Ă���A�Əq�ׁA�܂��A�K�c�I�����w�����_�x�̂Ȃ��ŃE�O�C�X�̖������u�E�[�O�q�X�v�Ƃ�������ƌ����Ă��邱�Ƃɂ��A�G��Ă���B

�܂��A�R���ɂ��A���t�W�ɂ̓J���X���u�R���v�Ɩ��Ƃ����̂����邪�A�ޗǎ���ȑO�ɂ����ẮA�ꉹ�̌�サ����̌�`�͓����ł���A���������ăR���ƃJ���͓����ŁA�R��������J�����������ƍl������B�܂�A�����A�J���X�́A�R�����邢�̓J���Ɩ��ƍl�����Ă����B���̃J���ɒ��ł��邱�Ƃ������ڎ��̃X�����ăJ���X�Ƃ������O���ł����Ƃ����B

�Ƃ��낪�A�Â�����̌����ҁE�����p�Y(1985)�́A�u���߂ɂ����Ђ��v�w���Y���ꌤ�� ����ҁx�P�O�ŁA���̖��O�̂����A�z�g�g�M�X�A�E�O�C�X�A�J���X�ȂǃX�̂����̂͋[����ɋN�����A�z�g�g�M�X�̓z�g�g�M�X�X���k�܂����̂����A�X�Y���A�J�����A�c�o���A�Ȃǖ����Ƀ��̗��钹�͌����I�ɋ[����N���ł͂Ȃ��A�ƌ����Ă���Ƃ����B�����A���́A���̐��G�����邢�́u���߂ɂ����Ђ��v�_����ǂނ��Ƃ��ł��Ȃ��ł���A����Ƀ��̂����̖��͋[����N���ł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ̍������m���߂��Ȃ��B

�����A�R�������ɂ��A���������̍��ꎫ���w�F�t�i�C���n�j���ޏ��x�ɂ̓X�Y���̐��Ƃ��āu�V�E�V�E�v�A�����Łu�a�X�v�ƋL����Ă���Ƃ����B����̓`�����A�`�����Ƃقړ����I�m�}�g�y�[���Ƃ�����B���̎��エ��т���ȑO�̐l�X�́A�X�Y�����u�V�E�V�E���v���邢�́u�V���E�V���E���v�i���邢�́u�V���V�����v�j�ƌĂ�ł����ƍl������B

���͏�ŁA����Ό����I�ɁA���̖��O�́i�X��̐ڔ����ɂ�����炸�j���������ƂɂȂ����Ƃ��������i�Ƃ������N�����v�����l���j���q�ׂ��B�܂��I�����A�����ł́u�����Ė���A�܂蒹�͎����̖����ĂԁA�ƍl�����Ă���ƌ����A�X�Y���̓`���a�����Ńc�o�N�����k�c�o���l�̓`���o�N�����k�`���o���j�������Ɩ����R�������Ƃ��Ă���B

�����́u�����Ƀ��̗��钹�͌����I�ɋ[����N���ł͂Ȃ��v�Ƃ������́A�X�Y���Ƃ������O�͖����ɗR��������̂ł͂Ȃ����Ƃ��Ӗ�����̂��낤���B����X���X�Y���ƌĂ�ł��钹���A�Ñ�̐l�X�͂܂��u���v�ɂ���āA���̕��ނƂ��ĂƂ炦�A�����Č���ɓ��L�̋��R���ɂ���āA�u�X�Y�v�Ȃ钹�Ƃ��ăX�Y���ƌĂ̂��ƍl����ׂ��Ȃ̂��낤���B�i���l�ɁA���R�ɂ���āu�J���v�ł��郁�A�u�c�o�v�ł��郁�Ƃ������ɂ������Ă̂��낤���B�j�܂�u�X�Y�v�͖����Ƃ͖��W�Ȃ̂ł��낤���B

�����̘_����ǂ܂��Ɍ����̂����疳�������邱�Ƃ͏��m�̏ゾ���A�X�Y���̏ꍇ�ɂ́A�V���E�V���E���邢�̓`�����`��������ɂ����ă��͋��R�ɂ����̂��B�����ăV���E�V���E�����X�Y���ɂȂ����̂��B�X�Y���͏��������u�����Ƃ��āv�q�ׂĂ��邱�Ƃ̗�O�ł���Ǝ咣���邱�Ƃ͉\�ł���Ǝv����B����A���������������͌��ł���A�X�Y���́A�������ɑ��锽�ؗႾ�Ǝ咣���邱�Ƃ��A�_���I�ɂ͉\�ł���Ǝv����B

���̂����ɁA�����̘_����ǂ�ł݂悤�Ǝv���B

��ł́A�I�m�}�g�y�[�����̖��O�́u���Ɓv�ɂȂ����Əq�ׂ��B�����A����S�̂̂Ȃ��ŁA���̖��O�́A�����̂����ꕔ�A������A��ƒn��ƊC�ƎO�̐��E�ɐ��ސ������̂����̈��ނƂ����A������������ꂽ�͈͂ɑ��݂�����̖̂��ł���ɂ����Ȃ��B�[�Ԍ���܂ރI�m�}�g�y�[�͌���S�̂̂Ȃ��łǂ̂悤�Ȉʒu���߂Ă��邾�낤���B

�w�L�����x�̎��ڍ��ڂ͖�Q�R���ꂾ�Ƃ����B���{�l�́A����́A����������ɍL����A�A�����A���ݍ������X�����ۂ��A�Q�R���̌��p���ĕ������A���ޥ�������A�w�������A����̕����ɃX�|�b�g�Ăđ�����B�O����̎����������Ă��āA���{��̒��ɂ́i�P��Łj�������Ƃ�\���ł��Ȃ����ۂ�����Ɗ����邱�Ƃ�����A�܂����{��ɑ�������p�ꂪ���݂��Ȃ��炵���Ǝv�����Ƃ����܂ɂ���B�������A�������邱�Ƃ�I�m�Ɍ����Ȃ��̂́A����������\�����m��Ȃ�����ɉ߂��Ȃ��Ƃ����ꍇ���قƂ�ǂł���B�����̍��ڂ����ɓǂ�ł����A�Ӗ��A�g������m���Ă����̂ق����͂邩�ɏ��Ȃ����Ƃ������ɕ�����B

����̌n���̂��̂͐��E��c�����A�`�����߂ɂ́A���S���ƌ����Ă������̂ł���B�Ƃ����̂͂킽���������l����Ƃ������Ƃ͌��p���čl���邱�Ƃł���A�l���邱�Ƃ��ł���̂́A���Â���ꂽ���ہA�����ł���B��ʓI�ɂ́A���w����̂Ȃ����ہA�͂��������l������v�����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��B����̌n�ɐV���Ȍ���ӎ��I�ɕt��������Ƃ������Ƃ͂قƂ�ǂł��Ȃ��Ƃ����Ă悢�B���ɁA�V�����ꂪ�A�ق��̌�ŊȒP�ɐ����ł��Ȃ��j���A���X�������Ă��邱�Ƃ͂��邾�낤�B���Ƃ��A�u�͂܂�v�A�u�������v�ȂǁB�����A�����̌���܂߁A�قƂ�ǂ̂��Ƃ������̌�Ő����ł���B���̂ǂ̐V��̗̍p�A�����đ����ł̎���̔����ɂ��A����̌n�̕ω��́A�܂��Ɂu�����v�I�ł���u�������v�̂��̂ł��낤�B

���t�̎���ɂ��A�\�L�@�͂܂��Ȃ������Ƃ͂����A�����g���Ă������{��͓��퐶���ɂ����Ă��A���w�I�\���ɂ����Ă����łɏo���オ���Ă����Ǝv����B�������A�Ñォ�璆���A�ߐ��A����Ɠ��{�ꂪ�ω��������Ƃ��m���ł���B�Љ�̎d�g�݂���l�����ς�������Ƃ��W���Ă��邱�Ƃ͖��炩�����A�Љ�̎d�g�݂���l�����Ӑ}�I�E�v��I�ɕς��邱�Ƃ�����̂Ɠ��l�A���t�A����̌n���Ӑ}�I�ɍ��ς��邱�Ƃ͓���B�������i������Ƃ��A�͂��߂ɂǂ����ꕔ�ɂ����킸���ȓˑR�̕ω������R�ɋN���A���ꂪ���̐����̐������ɓK���������̂ł���Ƃ��Ɏc��A�ςݏd�Ȃ�A�u�ϕ��v����āA�V���Ȏ킪�ł���悤�ɁA���{����ω��A�i���i�i���Ƃ�����ɂ͉����Ȃ��̂��獂���Ȃ��̂ւ̐i�����W�Ƃ����Ӗ����܂܂Ȃ��Ƃ����̂�����i���_�̏펯�ł���j���Ă����̂ł��낤�B

�����āA���̂NJ�����Ԃɂ���Ƃ������錾��̌n�ɕt�������邱�Ƃ��ł���̂́A������������ɂ悭�łĂ���悤�ȋ[�Ԍ����邱�ƂƁA�����Ă��܂��Ӗ��ł̃I�m�}�g�y�[�ɂ���āA�[��������o�����Ƃ��炢�ł͂Ȃ����B

��ŁA�l�Ԃ́A���t��p���āA�����邢�͌��ہA�^���Ȃǂ����邱�Ƃ��u���Â���v���Ƃɂ�萢�E�̂Ȃ��ɋ�ʂ��������݁A�c���A�������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����ƌ������B

������{��w�ҁi�����G�Y�A�u���{��v�w���}�Б�S�Ȏ��T�x�j�ɂ��ƁA���{��́A���̖��₻�̓����A�ω��A��ԁA�����Ȃǂ�\��������ɁA���@�W��b����̎��Ԃ̂Ƃ炦����\���@�\��(�W��A�����Ȃ�)����Ɏ��X�ƕt���Ď�����S�̂�`���グ��悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���A�Ƃ����A������̑�\�͖����A�`�e���A�����ŁA����͑����̌���Ƌ��ʂ���B�܂��A���̍��g�݂́A�ǂ̌���ł��A����A�ł����ƁA��ԁA���̐����Ȃǂ�\���q��𒆐S�Ƃ��đg�ݗ��Ă���A�Ƃ����B

����������Ɍ���������ƁA���ꊈ���̒��S���Ȃ��̂́A�u������v�܂薼���A�����A�`�e���ł���A���̎O�̕i���������Ă͌��ꊈ���͕s�\�ł���A���������ĎЉ�͐��藧�����A�l�Ԃ́u���n�I�v�A�u�����I�v�����ɑς�����l�ȊO�͂��Ă����Ȃ��B����ɑΔ䂵�āA�������͂��߂Ƃ���u�@�\��v�͓�����`�e�����C�������ł���A�u���E�v�̗L�l�A�ق��̐l�Ԃ̍s���̎d�������ڂ����������邱�Ƃ��\�ɂ�����̂ł���A���̐l�Ԃ��܂ސ��E�ւ̊ւ��������K�Ȃ��̂Ƃ��铭�������B�܂�A����Αe�G�Ńv���~�e�B�u�Ȏd���łȂ�A�����Ȃǂ��Ȃ��Ă��Ȃ�Ƃ������Ă��������ɂ��v����̂ł���B���̕����̒��ł��[����͂Ȃ��Ă���{�I�����̂��߂ɂ͍��x���͂Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ邩������Ȃ��B

�c���[�́w�����̃I�m�}�g�y�̓�������x�i��C�ُ��X�A�Q�O�P�O�N�j�ŁA�{�������K�I�I�m�}�g�y�i�[����A�[����A�[�Ԍ�j�ƔK�I�܂�ޓƎ��̃I�m�}�g�y�𑽐��p���邱�Ƃɂ���āu���͂ɗՏꊴ���ӂ�銈�͂�t�^���Ă���v�ƌ����Ă���B�I�m�}�g�y�͕��w��i����肷�炵�����̂ɂ���B�����́A�P�ɐ����邾���łȂ��A���������̂�S���y���܂��A�������Ă������̂Ȃ��ł͖����ł��Ȃ����Ƃ͖��炩���B�������A���A�P�ɐ�����Ƃ��������̊ϓ_�ɗ����Ă݂�Ȃ�A���ꐶ���̒��ŃI�m�}�g�y����߂�����͂������肳�ꂽ�����I�Ȗ����ɂ����Ȃ��ƌ������Ƃ��ł������ł���B

�����A���̂悤�ȑz���͉\�ł���B��n������j�̎q�̖��O�Ƃ��悤�B����l�Ȃ碑�n����ɗ�������ƌ����Ƃ��A���n�l�͢�U�u�[���A��A��n��ƌ������̂ł͂Ȃ����B�܂�A�ꍇ�ɂ���ẮA���������A�[�Ԍ�A�[���ꁁ��������ɐ��܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����B�u����v�͐g�U��Ɓu�r���[�v�Ƃ������A�u�����v�͊���䂪�ߖڂ�������W�F�X�`���A�Ɓu�G�[���A�G�[���v���邢�́u�A�[���A�A�[���v�Ƃ������A�u�H�ׂ�v�͌������āu�A�O�A�O�v�Ƃ��u���V�����V���v��܂�A���͉^���A���邢�͓���̗l�Ԃɂ���ẮA����������\���ۂɁA�����Ȃ����͋[����������Ɠ��l�ɏd�v�ȓ�����S������ƌ��������B

�I���́w�����_�v�ɂ����āA�N�V���~�⛛�̂ق��ɁA�l�̂Ɋւ��������Ƃ��ēf���̃n�A�����̃t�A�ĂԂ̃��A���i��j�ނ̃J�Ȃǂ͐l�̐���͂����̂��Ɛ̂̐l�����łɂ��������Ă���Ə����A�[���ɂ���Đ��܂ꂽ��́u�����ɂ����Ȃ��Ȃ��v�ƌ����Ă���B

�킽���̖R�����m���Ɋ�Â��A�O����Ɋ�������Ă݂�ƁA�����Ӗ�����M���V�A��̃q���h�[���A�p��̃E�H�[�^�[�A�h�C�c��̃��@�b�T�[�A�t�����X��̃I�[�A�����Ē�����̗��Ȃǂ̌�́A���������ɗ^���銴�����琶�܂ꂽ���̂ł͂Ȃ����ƍl�������Ȃ�B

���쐳�O�ҁw���{��I�m�}�g�y���T�x���w�فA�Q�O�O�V�A���쐳�O�u�I�m�}�g�y�̂��̂��݁v�ł́A�u����v�̌ꌹ�́u�s�J���v�A���邢�́u�s�J�b�v�Ƃ����[�Ԍ�ł��邩������Ȃ��i�u�Ёv�͂ӂ邢���{��ɂ����Ắu�ҁv�ł������j�Ƃ����B�܂���Ƃ��������A���邢�͌���Ƃ��������͈��̃I�m�}�g�y�[�A�u�s�J�b�v�Ƃ����[�Ԍꂩ�琶�܂ꂽ�Ɛ��肷��l������B