By ちゃーりー

美術館に足を運んで色々な絵画を鑑賞していてふと思うことの一つに「いったいこの画家は何を考えてこんな絵を描いたんだろう、この画家の精神構造はどうなっているんだろう、何か普通とはちがう特殊なものが見えていたのではないだろうか?」といった素朴な疑問である。ことにピカソやダリ、モンドリアンなどキュービズムの画家達の絵画からは尋常では考えられない何かを感じるものである。ことにダリなどその奇をてらったような風貌や言動からよけいに「この人正常なの?」という素朴な疑問を投げかけたくなるのである。

さて病跡学という学問は天才の研究から端を発した学問であるが、芸術家や偉人達の生活史を通してその人が生きた歴史の中で、彼らが生み出した作品に影響を及ぼした個人の精神的背景を研究して、その作品や彼らが生きた時代の背景となった集団的を理解することの一助となるための人間学であると一言でいてしまうことが出きる。なにもこの天才達に何らかの精神科的診断をつけて分類してしまうことだけで終わってしまうものではない。

天才の研究は古くからなされており、フロイトによるレオナルド・ダ・ビンチやミケランジェロの研究は有名である。古今の天才といわれている人たちの大部分は何らかの人格障害か精神障害であるという研究もある(ランゲ・アイヒバウム 著名人78人の研究)。それによると天才人の中で一度は精神病状態を呈したものは37%以上、極めて人格に異常があるもの83%以上、軽度の人格異常を示すもの10%で、健康な者はわずかに6.5%にすぎなかったとされている。この研究では、そう言った天才人と呼ばれている人々に中に、

統合失調症:ニュートン

躁鬱病:ルター

妄想症:ルソー

てんかん:ドストエフスキー

進行麻痺:ボードレール、ニーチェ、モーパッサン、シューマン

老年痴呆:カント、コペルニクス、スタンダール、リンネ

中毒者:ボードレール、ポー

などが含まれている。

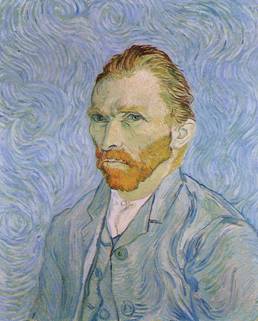

炎の芸術家としてよく知られているヴィンセント・ファン・ゴッホ(1853〜1890)は彼の作品の強烈なイメージと共に、耳きり事件としてよく知られ、最後はピストル自殺によって37歳の若さで死亡した。この数奇な人生は病跡学を研究するもの以外であっても誰でもが興味を持って見るものであろう。ゴッホの作品を写真であれ何であれ見たことがないという人はまずいないというほどに有名な印象派の画家であることは今更申し上げるまでもないことである。

ゴッホについての病跡的研究は彼の死後比較的早期からなされており、ドイツのヤスパースによって統合失調症の診断がなされたのが最初である。その後フランスではイン・デア・ベークによっててんかん説が主張され現在ではこの考えが主流を占めるようになっている。

ゴッホは幼年時代から友達が少なく人付き合いの悪い、頑固で、孤独な少年であったとされている。ただ一人心を許せる人間が弟のテオドル(テオ)であった。異性の愛し方もぎこちなく、恋愛は何れも失敗に終わり、娼婦を妻とすることもあった。一方ゴーギャンとの関係は同性愛が疑われ(作品:二つの椅子)フロイトがその点を指摘している。

画家を志したのは27歳頃からで、33歳の時にパリに出てきて印象派の画家達との親交を結ぶようになり、また日本の浮世絵から強い影響を受けた頃から彼の作風は大きく変化した。この作風の変化と精神症状に何らかの関連がなかったかどうかが病跡学的には興味があるところである。てんかん説を主張する多くの学者はこの頃から始まったてんかん発作の前駆症状とゴッホの作品の中に見られる光や、繰り返し、形態のゆがみなどを指摘している。耳切り事件や、最後の自殺などはてんかんの自動症として考えられている。そこで、てんかんで有名なドストエフスキーの小説「白痴」の文中に表現された、てんかん発作の前駆症状とゴッホの生活歴や絵画に見られる特徴を比較して述べる。

精神科において、心理的な診断技法の一つとして絵画が用いられることはしばしばある。しかし、描かれた絵を見ただけで、精神科医がその患者の病名を言い当てることなど滅多に出来ることではない。しかしながら、どの絵にも性格に規定されたある種の傾向が画面全体から読みとれたり、構成全体ではないにせよ、少なくともあちこちの細部に見いだすことが出来たりするものである。天才画家を病跡学的に研究する一つの方法としてこれらのが度々用いられている。

以前ゴッホの病跡について、彼の生活史から推測される病態について述べたことがある。さらに、ドストエフスキーの小説「白痴」の中に描写された、てんかんの発作状態に見られる光の描写とゴッホの絵画にみられる光のゆがみとを比較した。これらの実証的な評価の結果、ゴッホの絵画をてんかんによる性格の変化と、視覚認知の障害による形態の変化であるととらえて解説した。今回はさらにこれらの形態的変化をてんかん患者が描いた絵と比較することによって、ゴッホの絵画の特徴的について考察する。

てんかん患者が描く絵画の特徴には、てんかんの発作が起きる前兆として患者自身が感じる不思議な恍惚とした霊的な光の体験があるといわれている。この前兆現象はドストエフスキーの小説で詳細に表現されているものであるが、図1に表された太陽のように太陽の周辺を取り巻く光は、てんかん患者が描く太陽に独特の表現をさせることが知られている。

てんかん患者の持つ粘着・執着といった性格傾向は、サッカー場の絵(図2)に描き込まれた観客のような「充満の徴候」を示すことがある。このような極端な入念さは執着気質のてんかん患者によくみられる。また建物の絵(図3)に描かれた窓に見られるような画一的な規則性や、細事に拘泥した描き方もまたてんかん気質的であるといえる。

こういったてんかん患者の描く絵に見られた特徴を、ゴッホが描いた「種まく人」(図4)をモデルにしてみてゆくことにする。

ここに描かれた太陽は、図1や図3で描かれた太陽に似て周辺の光輝がまばゆく煌めき、見る人を強くその中に誘い込む力を持っている。このある種霊的な輝きこそ、てんかん発作が起こる前の前兆現象の中でみられる至高の輝きであると言われている。患者は前兆現象が起きたときには、時としてえもいわれぬ恍惚感や不思議な霊的体験を感じたりすることがあるとも言われている。ゴッホの有名な作品である「月星夜」に描かれた、奇怪な雲の動きや、星を取り巻く光輝、黄色い月の輝きこれらはまさに前兆現象の表現であるとされている。

こういったてんかん患者にしか見ることが出来ない貴重な体験を、絵画的に表現したものがゴッホの芸術であり、文学として表現したものがドストエフスキーであったとも言われている。彼らにはいくら病的なハンディキャップが有ったにせよ、それを克服するだけの芸術的能力があり、常人では表現することが出来ないこれらの体験を見事な芸術作品として結実させたものである。このような病的状態が有ったればこそ、彼らの芸術が我々の心をとらえて放さない価値を持つのであろう。

この絵の前景に描かれた青い麦畑の描写も、また図2で示した観衆の描写に類似する面がある。また、太陽と麦畑の間に見られるまだ刈り取られていない麦の画一的な表現は、図3で示した窓の規則的な並び方に相通じるものが見て取れる。

その他てんかん性の執着気質から来る絵画的な特徴として、一定のモチーフへの愛着が言われている。ゴッホの場合も、多くのひまわりの絵を描き続けたことが良く知られている。また模範を目標として努力するという過度な社会性から、自分の尊敬するものへ飽くなき追随をすることがある。これは模倣や模写として絵画上表現される。ゴッホもまた浮世絵の模写を数多く手がけている。

てんかん患者の描いた絵とゴッホの芸術とは勿論同列に論じられるものではない。しかしながら、病者が持つ独特の性格傾向や特殊な体験は、このような天才芸術家の手に掛かると見事な作品へと変化することが出来るのである。ゴッホ自身は極めて数奇な運命をたどり、多くの人を混乱に陥れたりする事のある、一般の社会人としては生活できなかった人である。ゴッホは、自分自身の中に多くの病理性を抱え、周囲の人や自分自身もそのことで悩んできた人格障害者であるといえる。しかしながら彼のこのような障害がなければ、我々を感動させるすばらしい芸術作品は絶対に生み出されなかったのである。

図1「太陽の絵」(割愛)

図2「サッカー場の絵」(割愛)

図3「建物の絵」(割愛)

普段より酔いの回るのが早過ぎる。ランプの明かりがきらきらと揺らめいている、周囲には後光が射したような不思議な色彩がめまぐるしく回転している。奇妙な浮遊感が画家を襲った。アブサントの瓶もゴーガンの顔も奇怪にゆがんで行く、ジプシーの唄う歌声やまわりの喧噪も画家の耳には歪んだ金属の音に変化し、その音も天からから伝わる響きへと変化していた。薄れ行く意識の中でヴィンセントは突然雷に打たれたような戦慄を感じた。

この光だこの光こそ私が表現しなければならない光だ。ゆらめく炎のような光、ねじ曲がる光、回転する光、これを表現することが私が神から示された画家としての使命に違いない。私は今まで何をしていたのだろう、炭坑や貧民街で行ってきた布教活動は神が望まれていたことでは無かったのだ。この光を通して神の世界を人々に知らしめることそれこそが私に与えられた天命だったのだ。

画家に何が起こったのだろうと呆然と見とれているゴーガンを突き飛ばすようにしてヴィンセントは寒い通りへと飛び出していった。

慌て黄色い家に帰ったヴィンセントは風呂場から剃刀を取るときらきらと銀色に輝くその刃を振り仰いだ。そのきらめく光はアブラハムが息子イサクを神の犠牲に捧げるため、今まさに息子の胸に振り下ろされんとする刃の輝きに見えた。神に感謝を捧げようと決意した画家はその白刃を自らの耳に強く押し当て、大きく耳を削ぎ落としてしまったのである。

流れ出る血潮は画家の右肩を見る見る真っ赤に染めていった。したたり落ちる血液を拭おうともせずに、じっと立ちつくしたヴィンセントは自ら切り落とした耳を凝視していた。

これこそが神に捧げるもの、私が神の僕となった証なのだ。

そうだマリアにこの耳を捧げよう。そしてたったいま神から命ぜられた画家としてこの渦巻く光の海を描くことを証明しなければならない。これこそが私の力と勇気を示す物なのだ。

混乱した画家の精神は不思議な幻想を見ていた。

闘いに勝った闘牛士がその牛の耳を切り落とし、自らの力と勇気を誇示して恋する貴人にそれを差し出す姿が見えた。しかしその闘牛士はいつの間にかヴィンセントになっていた。彼は闘牛士となり荒れ狂う光の渦と闘っているのである。そして画布の上にその光を塗り込めることによってその困難な闘いに勝利したのだ。

ヴィルジニイの館で娼婦ラシェルの悲鳴が上がったのはそれから数分してからのことであった。

南フランスの小さな町アルルの静かで平和なクリスマスは、この画家が引き起こした事件によって醜悪な日になってしまったのである。

ゴッホの耳きり事件は炎の画家と呼ばれる彼を語る中でどうしても避けて通れない出来事である。この猟奇的な事件はいったいなんだったのか?病跡学を語る多くの学者によってこの事件の背景に潜むゴッホの精神病理について意見が戦わされてきた。

この事件を一番近くで目撃したのはゴーガンである。ゴーガンはこの事件を回顧して次のように語っている。

夕方になると、私はいそいで食事をすませたが、ひとりで花盛りの月桂樹の香りをかぎに出たい欲望を感じた。私は、すでにヴィクトル・ユゴー広場をおよそ通りすぎていたが、その時、背後に、ききなれた小刻みな足取りが、急に発作的に近づくのを耳にした。私はふり向いたが、そのときヴィンセントは、ひらいた剃刀を手にして私にぶっつかってきていた。私の眼つきは、そのとき非常にきびしかったにちがいない。彼は立ちすくんで顔を伏せ、家の方へ走り去っていったからである。

この時私は卑怯であったか?私は、彼の刃物をとりあげ、つとめて彼を鎮めるべきではなかったか?たびたび私は良心にきいてみたが、自らを非難するところは少しもなかった。

われに石を投げんと望むものは投げよ。

そのまま私はアルルのさる立派なホテルに行き、時間をきいてから部屋をたのみ、それから横になった。

ひどく昂奮して、私は朝の三時頃まで眠れず、かなりおそく七時半頃眼をさました。

広場までくると、大勢の群集が集っていた。私たちの家のそばには、数人の憲兵と山高帽の小男の警部とがいた。

ことの次第はこうであった。

ヴァン・ゴッホは、家に帰るとすぐに、われとわが耳をそのつけ根から切り落としたのである。出血がはげしく、それをとめるのにしばらく時間がかかったらしい。翌日、多量の血にぬれた手拭が、下の二部屋の板敷に散らばっていたからである。血はその二部屋と、われわれの寝室へのぼる小さな階段とを汚していた。

彼は、出かけられるようになると、バスク風のベレ帽でま深く頭を包み、まっすぐにある家へ行った。そこには、同郷の女がいなければ、なじみの女がいるのだが、彼はその家のものに、よく洗って包んできた自分の耳をやって――「これは僕の形見だよ」といい、そこから逃げるようにして家に帰り、横になって眠った。それでも彼は、注意深く鎧戸を閉め、窓に近卓子の上には、燈火のついたままのランプをおいていた。

(ポール・ゴーガン著 ゴーガン私記 アヴァン・エ・アプレ ― 前川堅市訳 美術出版社 1984)

このゴーガンの回想についてはいくつかの矛盾点が指摘されるようになるのだが、それに触れる前に誰でもがこの話しを聞いて不思議に思うことは1)動機は何だったの? 2)病気だったか?だとすれば何の病気だったのだろうか? といったことであろう。

さてこれらの疑問に答える前に、まず「ゴッホはいったい耳たぶを全部切り落としたのか?そして どっちの耳を切ったのか」という問題を調べてみよう。

耳きり事件と聞いて私自身耳を全部切り落としてしまったのだと思い込んでいた。はたしてそうなのであろうか?ゴッホの描く自画像をみるとどちらの耳を切り落としたのかは明らかであるように見える。本当にそうなのか?これらの疑問については式場が明快な答えを示してくれている。ここではそれを基本にして話をすすめて行くことにする。(ヴァン・ゴッホの耳切事件 式場隆三郎 四季社 1957年)

まず1889年と90年に描かれた二つの自画像をみてみたい。

自画像 1889年

自画像 1990年

その後ゴッホ自身によって描かれた自画像はこの90年の自画像に見られるように、ゴッホの左側面を描いたものばかりであり、切り取られた右側の傷跡が描かれたものは無い。

自分自身の汚点であるこの様な傷跡は他人の目に晒すことを誰しも嫌がるものである。ゴッホとしてもたとえ小さな傷であったとしても、自ら加えたその様な姿をキャンバスの上に描こうとは思わなかったであろう。リストカットをした人達がその傷を他人に見られることを嫌がるように、ゴッホも傷ついた自分の耳を見られることを避けたことは容易に理解できる。ではゴッホは右耳を全て切り取ってしまったのだろうか。