2022.4.9

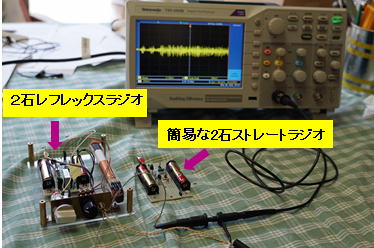

図8 レフレックス方式と簡易ストレート方式の出力波形観測

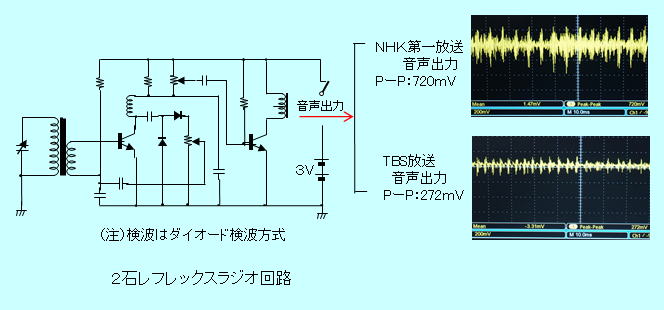

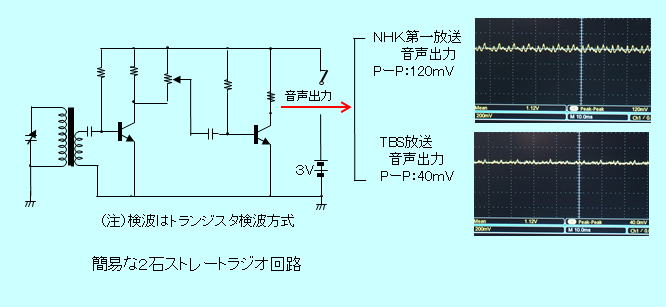

図9 レフレックス方式と簡易ストレート方式の出力比較

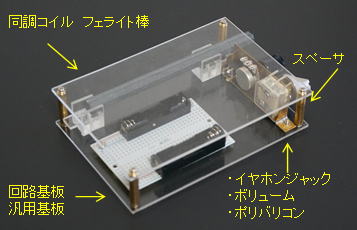

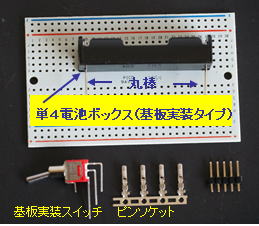

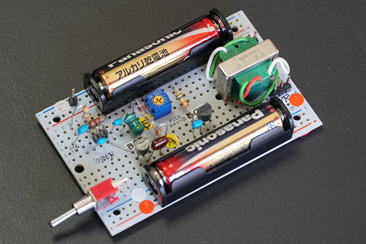

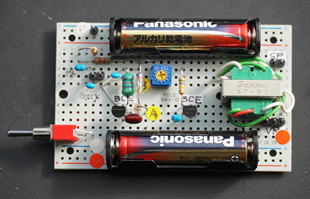

図6 回路基板と実装部品

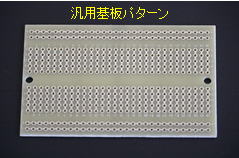

使用基板はブレッドボード型

5cm×8cm

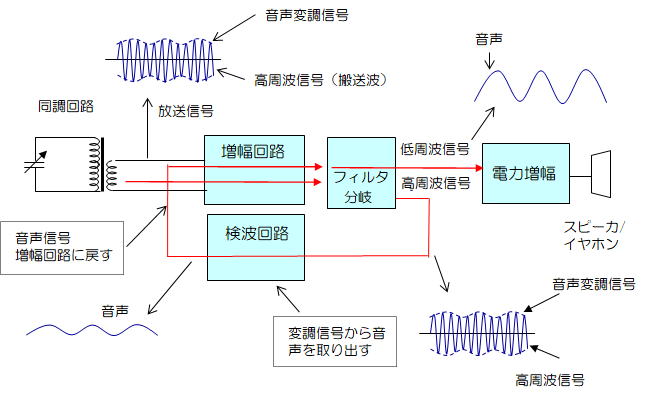

図2. レフレックス方式のポイント

内部構成

2石レフレックスラジオ製作

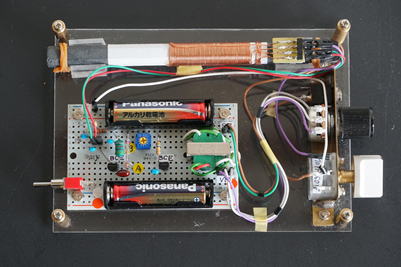

少年時代に夢中になったラジオの製作、再びのワクワクとドキドキを楽しんでいます。今回はレフレックスラジオを製作します。レフレックス方式は一つの増幅回路を高周波信号と低周波信号の増幅に利用するもので、部品数が少なく、しかも高感度なラジオを実現します。トランジスタが高価な時代には実用ラジオとして利用されました。また、鉱石ラジオやゲルマラジオの製作はラジオ少年の入門機でしたが、レフレックスラジオは簡易なストレートラジオに続く次の製作ステップに位置づけられていました。私も昔はレフレックスラジオの製作に挑戦しましたが、残念ながら完成には至らず、今回はその再挑戦となります。図1に完成したレフレックスラジオの外観を示します。

レフレックス方式は音声信号を入力に戻す為、発振する要因を含んでいることが気になります。Web等には高周波信号と低周波信号を分岐するコイルの磁束がバーアンテナコイルと干渉して発振する為、実装の配慮が必要のようですが、今回は発振等の不安定動作はありませんでした。

(2)発振の安定性

簡易なストレート方式では電波状況の悪いTBSは40㎜V(電波状況の良いNHKは120㎜V)です。対してレフレックス方式は電波状況の悪いTBSは272㎜V(電波状況の良いNHKは720㎜V)という結果でした。レフレックス方式は簡易なストレートより、電圧で5~6倍の音量が得られるようです。実際の音声は簡易な2石ストレートでは音量が物足りない放送でも、2石レフレックスでは十分な音量で聞くことができました。音質に関してはレフレックス方式は若干劣る気がしますが、実用ラジオとして充分使えると思われますが、混信性、感度、音質については、圧倒的にスーパヘテロダイン方式には及びません。

(1)レフレックス方式と簡易ストレート方式の音声出力

まとめ

レフレックス方式と簡易なストレート方式の受信感度の違いを体感する為、図8に示すように、回路基板を変えれば両方式が体感できるようにラジオをして、それぞれの音声出力を比較しました。トランジスタの増幅段数は同じ2石構成し、同じ放送局を最良のチューニング状態でそれぞれの音声出力を比較しました。それぞれの回路構成は図8参照。

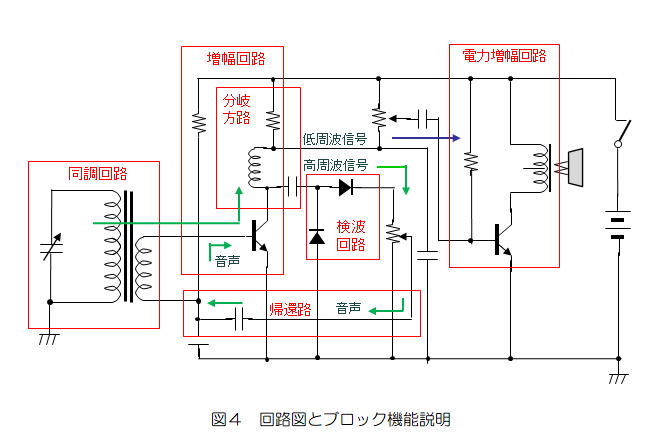

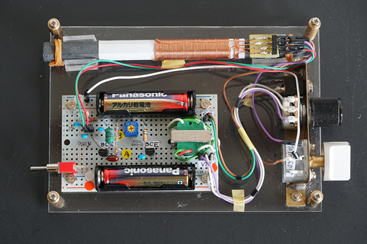

実装ケースは2mm厚の透明アクリル板とスペーサで挟むような構成です。ポリバリコン、イヤホンジャック、ボリュームはL字板に取り付けています。図6参照。回路基板は5cm×8cmのブレッドボードパターンの汎用基板を利用して配線しました。但し、基板に単4電池を実装する為に一部のパターンはナイフでカットします。なお、電池、トグルスイッチ等の主要部品は基板に実装します。また、ケース側に実装した同調コイル、バリコン、ボリューム、イヤホンジャックはピンヘッダとソケットを経由して線材で接続す。基板実装の部品類を図8に示します。

レフレックス方式のポイント

図1. 完成した2石レフレックスラジオ

回路基板と実装

実装

図5 作製した同調コイル仕様

空中を飛んでいる電波の中から聞きたい電波を選択する機能が同調回路です。同調回路はバリコンの静電容量と同調コイルのインダクタンスが、ある関係式を満たすとコイルに発生する電圧が高くなる、共振現象を利用して放送信号を選択します。今回も同調コイルは自作します。同調回路に使用するポリバリコンは一般的な160pFを使用することを前提に、NHK第一放送からラジオ日本までカバーできるコイルを作製します。作製したコイルの仕様と外観を図5に示します。

同調コイル

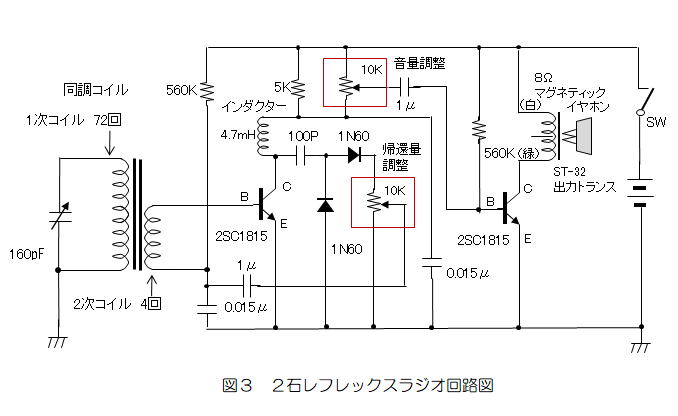

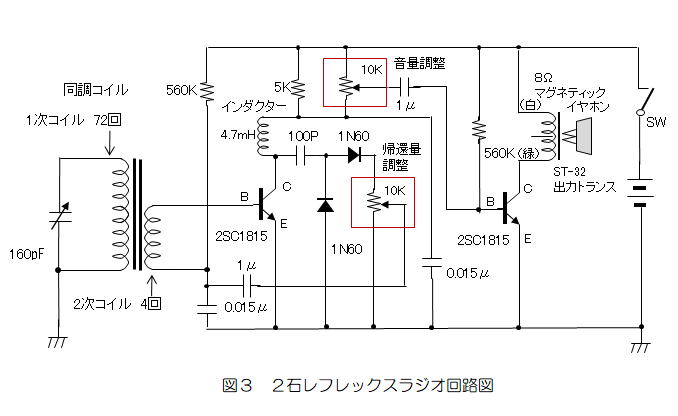

回路構成

外観

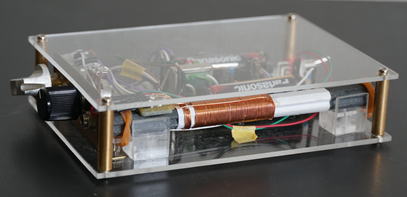

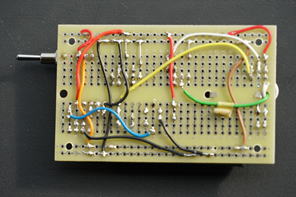

図7 回路基板の実装

回路基板は5cm×8cmのブレッドボードと同様パターンの汎用基板を利用すると配線が容易です。なお、回路基板はプリント板を使用しませんでしたが、発振等のトラブルは発生しませんでした。回路基板の様子を図7に示します。

レフレックス方式は部品数が少なくても、受信信号の増幅度を上げる方法として、一つの増幅回路を高周波信号と低周波信号の増幅に利用しています。ポイントは増幅回路の出力は高周波信号と低周波信号の方路に分岐していることです。同調回路からの受信信号(高周波信号)は増幅回路で増幅された後、検波回路で音声に変換され、同じ増幅回路に戻されてさらに増幅されます。このとき、増幅出力は音声に変換されている為、低周波信号の方路に分岐されて電力増幅回路に導かれます。図2参照。