2021.11.2

製作するスーパーヘテロダインラジオの構成

IC利用 スーパーヘテロダインラジオの製作

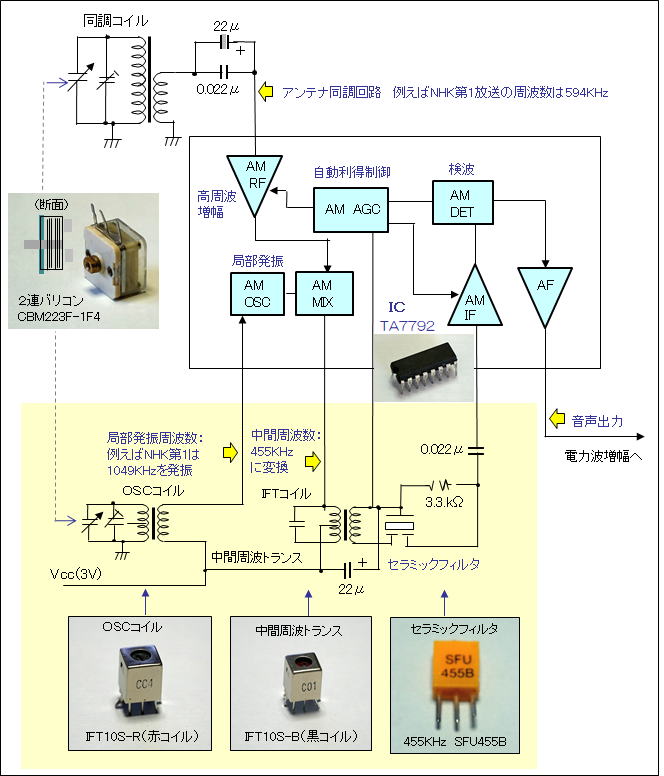

必要な調整箇所を図10に示します。スーパヘテロダインは放送信号を中間周波数(455KHz)に変換する為の局部信号の発振と変換された放送信号の共振回路の調整がポイントで、これらの回路の調整がラジオの性能を大きく左右します。 調整にはテストオッシレータと周波数カウンタ等の機器が必要ですが、これらの機器が無い為、不完全な調整を前提に受信音声で調整を始めました。なお、今回製作したラジオは無調整の状態ではNNHK第一からTBSまでしか受信できませんでしたが、私の実行した調整手順を示します。 なお、調整は人体の容量の影響を受けないプラスチックのドライバで調整ネジを回してください。図10参照

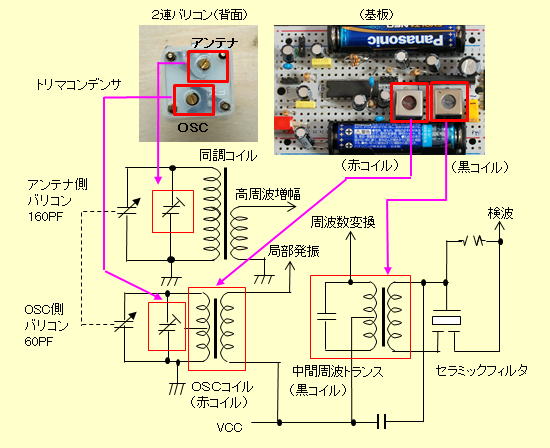

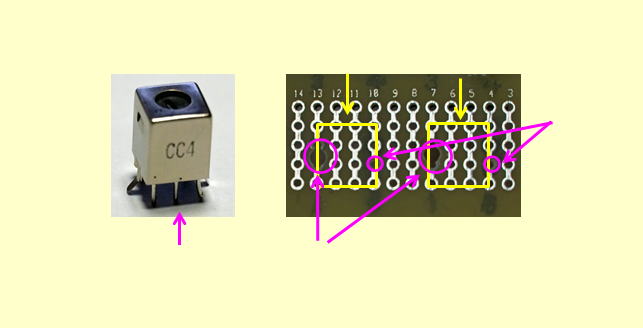

部品を搭載する基板はいつものようにブレッドボードパターンの汎用基板を利用します。但し、OSCコイルと中間周波トランスの実装は注意を要します。汎用基板のスルーホールピッチは2.54㎟のインチピッチに対して、 OSCコイルと中間周波トランスのピンはミリピッチの為、穴の位置が異なり汎用基板に実装できません。 その為図8に示すように、一部のピンはバカ穴を空けて基板を貫通する形で、四隅のピンはは少々ピンを広げて取り付けます。図7、図8を参照。

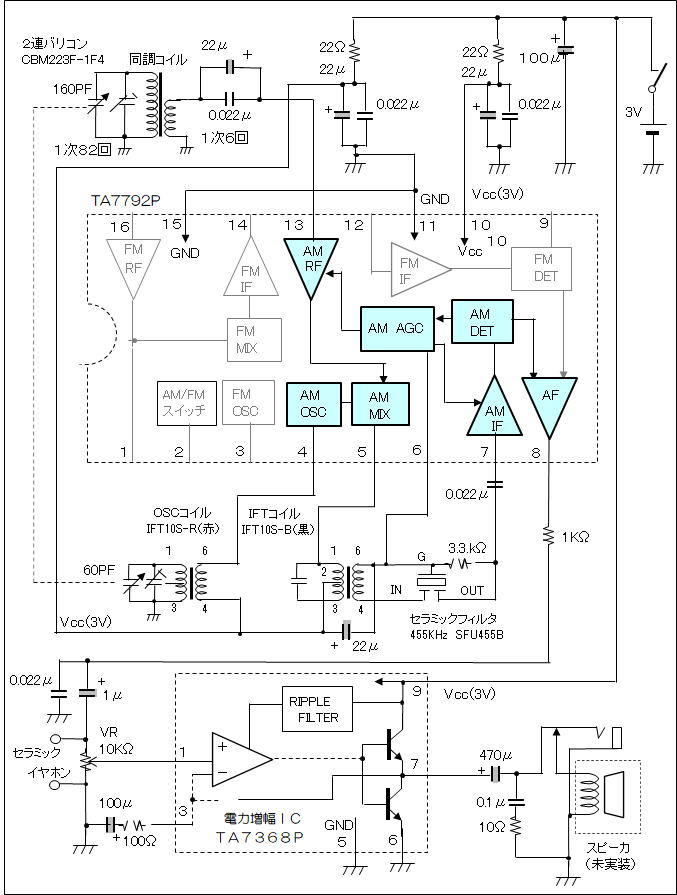

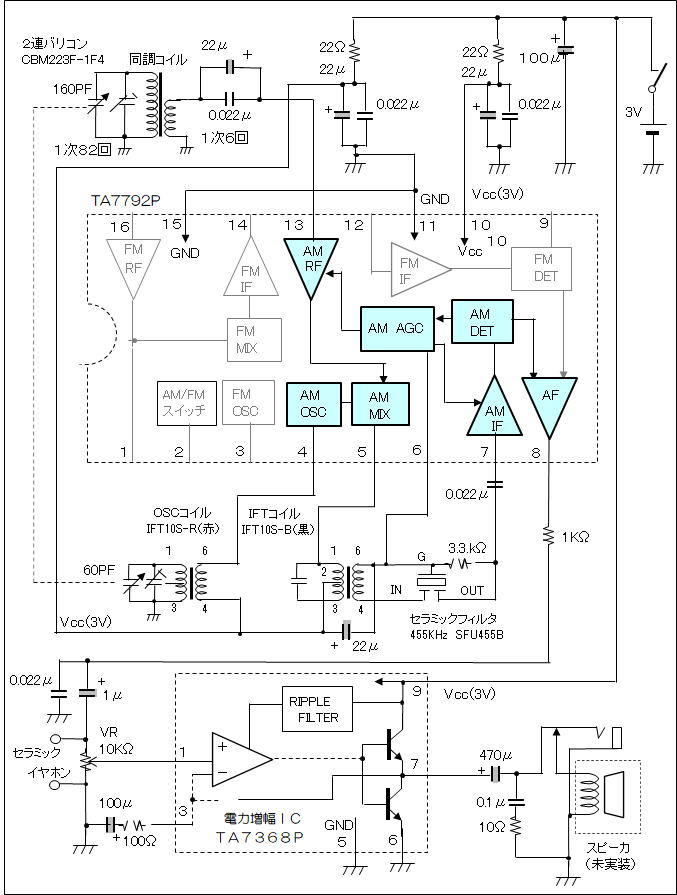

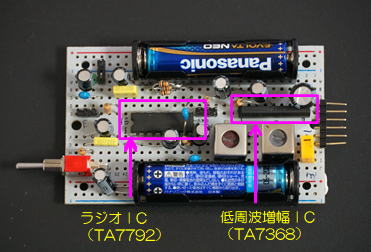

製作するラジオはIC(東芝TA7792)を利用します。このICはストレート方式でもスーパヘテロダイン方式でも構成出来る為、今回は図3に示す部品を追加することでスーパヘテロダインラジオに進化させます。

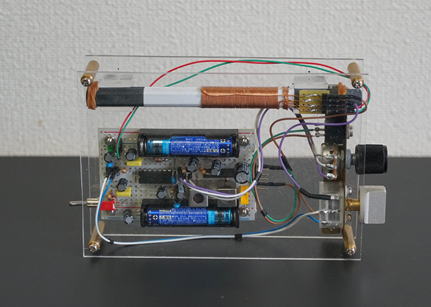

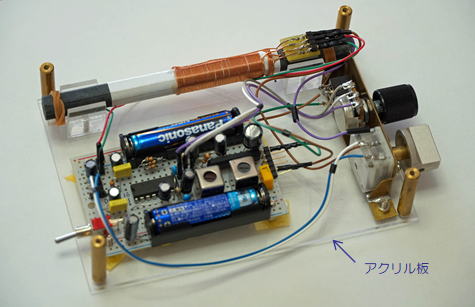

少年時代に夢中になったラジオの製作、再びのワクワクとドキドキを楽しんでいます。前回はIC「東芝TA7792」を利用してシンプルなストレート方式のAMラジオを作製しました。受信感度、音質、AGCによる受信安定性に関しては実用ラジオとして充分満足な結果が得られましたが、ストレート方式に起因する混信問題はやはり気になります。今回は、2連バリコン、局部発振回路、中間周波変換回路、フィルター等を付加してスーパヘテロダインラジオへの進化に挑戦します。完成したラジオの外観を図1に示します。

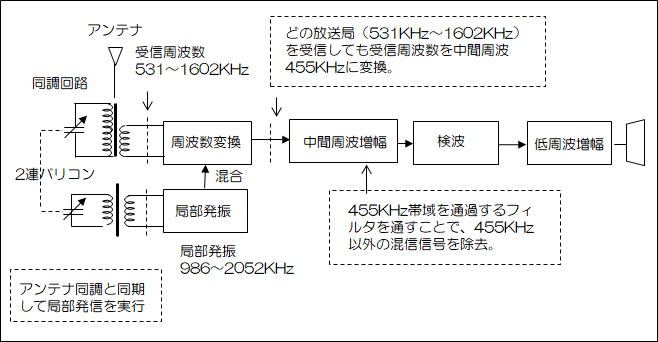

ストレートラジオは放送信号そのままの周波数で高周波増幅、検波、低周波増幅の一連の処理を行うシンプルな回路方式です。スーパヘテロダインは図2に示すように、すべての放送信号( 531KHz~1602KHz)を中間周波数信号(455KHz)に変換した後に増幅とともに、混信の要因となる妨害信号をフィルタリングすることで混信問題を解決します。 混信信号の除去動作は受信する放送周波数が異なっても、信号周波数は同一の455KHz信号なので処理は都合良く行えます。さらに、ラジオ内部は放送周波数と異なる周波数の為、中間周波数信号の増幅度を上げても内部発振せず安定な増幅が出来、受信感度の向上に繋がります。図2にスーパヘテロダインのブロック構成図を示します。

IC( TA7792P )使用 スーパヘテロダインAMラジオ 回路図

図10 調整箇所

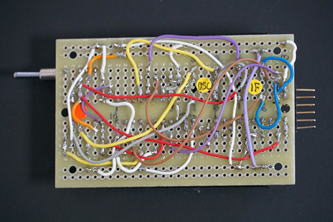

基板の裏側実装

(1)周波数の低い局(NHK第一)を選局した状態で、OSCコイル(赤コイル)の調

整ネジを回して音量最大に設定。

(2)周波数の高い局(TBS)を選局して、バリコンのOSC側のトリマーコンデンサ

を回して音量最大に設定。

(3)上記(1)(2)を繰り返して最適な状態にする。

(4)バリコンのアンテナ側のトリマーコンデンサを回して音量最大に設定。

私の場合はこの操作で、受信できなかった文化放送が受信できました。

スーパヘテロダインは放送周波数信号を455KHzの中間周波数に変換した後、増幅や検波等の処理することがポイントです。中間周波数への変換は、例えばNHK第一の搬送波は594KHzですが、この放送信号より455KHz高い信号を局部発振周波数として発生します(455KHz+594KHz=1049KHz)。次に、この局部発振周波数とアンテナ同調信号から得られた放送信号を重ね合わせると中間周波数(455KHz)に変換出来ます。 なお、この局部発信信号はアンテナ同調回路のバリコンと同軸に接続されたもう一つのバリコンとOSCコイルで発生します。

図4 IC( TA7792P )使用 スーパヘテロダインAMラジオ 回路図

図6 同調コイルの作製

図8 OSCコイルよ中間周波トランスの実装

基板の表側実装

図7 基板の部品実装

図3 スーパヘテロダインの追加部品

柄はプラステック

図11 調整ドライバ(例)

(5)中間周波トランス(黒コイル)を回して音量最大とする。但し、中間周波トラン

スは出荷時に455KHzに調整済であれば、この調整は不要です。

図2. スーパヘテロダイン方式のブロック構成

まとめ

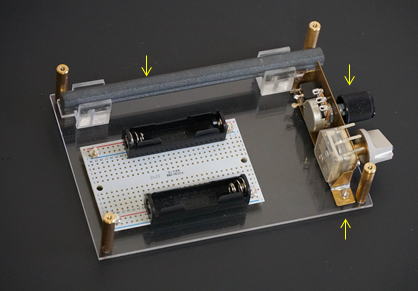

基板実装部品とバリコン等との接続は、基板に実装した「ピンヘッダー」と線材側にハンダ付けした「ケーブルコネクタ」を介してで接続。図9参照。

ケースへ実装

中間周波トランスの実装位置

OSCコイル

OSCコイルと中間周波トランス

の基盤への実装

ボリューム

同調コイルとなるフェライト棒

製作

図1. ICを利用したスーパヘテロダインラジオ

前回のICを利用したストレートラジオでは実用ラジオとして充分な性能に満足しましたが、「混信」についてはやはり気になります。今回は同じICを利用して、スーパヘテロダインに必要な部品を追加する形で構成しました。 残念ながら調整に必要な測定機器が無い為、放送を聞きながら受信音声の感度をたよりに調整せざるを得ず、充分な性能は得られませんでしたが、ストレートラジオで感じていた「混信問題」は見事解決されました。 但し、完成時の無調整の状態では高い周波数ではTBSまでしか受信できませんでしたが、不十分な調整では文化放送までは受信できたことを報告します。目標の日本放送受信までもう一歩です。

スーパヘテロダインの調整

図9 基板との接続の様子

OSCコイルと中間周波トランスのピンはプリント

板に入らない為、このピン位置はバカ穴をあけ、四

隅のピンは少々広げてプリント板に実装。

(基板裏面)

スルーホール

切断

基板の作製

同調コイルの巻き数はストレートとスーパヘテロダインの違いはありませんが、一般的に単連バリコンと2連バリコンで静電容量は異なるので、アンテナ側のバリコン容量に合わせて巻き数は変わります。その為、今回は下図仕様で新たに巻き直すました。 参考まで、前回はバリコン容量が270pFで巻き数は60回が最適でしたが、今回はアンテナ側バリコン容量は160pFの為、前回を参考に82回としました。なお、巻き数は実際に放送を受信して調整ください。図6参照。

同調コイルの作製

図5 実装ケース

2連バリコン

実装ケースはいつものように、2枚のアクリル板を3cm程すきまを空けて両側からビスで固定しました。バリコン、ボリューム、イヤフォンジャックはプリント板に実装せず、真鍮版をL時形に折り曲げてアクリ板に取り付けます。図5参照。

ラジオの性能は、受信感度、混信(分離)、音質、受信安定度等が指標とされています。前回製作したストレート方式のラジオは「実用ラジオ」として概ね満足な結果が得られましたが、受信場所の地形と周辺放送局の方角と送信出力等の影響で、場合によっては、意図しない放送を混信することがが生じます。この辺がストレート方式の弱点ですが、この混信を解決する手法がスーパヘテロダイン方式と言えます。

スーパーヘテロダイン方式のポイント