2021.7.23

IC利用のストレートラジオの製作

ストレートラジオで気になること

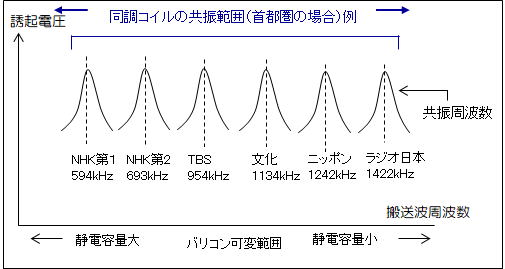

巻き線を増やすと共振

範囲は矢印方向に移動

巻き線を減らすと共振

範囲は矢印方向に移動

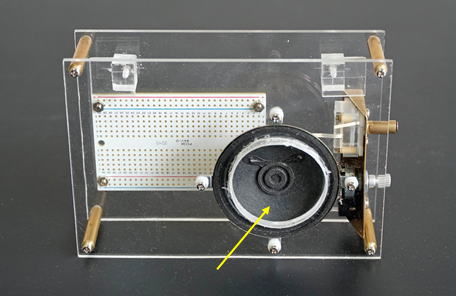

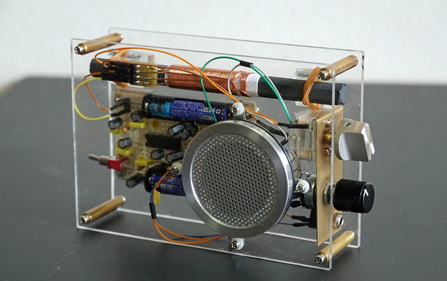

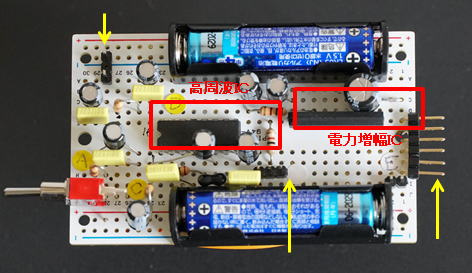

ラジオ本体は部品数も少なく、プリント板を作成しなくてもブレッドボード型の汎用基板を使用することで容易に組み立てられます(5cm×8cm)。但し、汎用基板に電池を搭載する為、汎用基板の電源パターン、アースパターンは一部切断加工する必要があります。図9に汎用基板を使用したラジオ基板を示します。

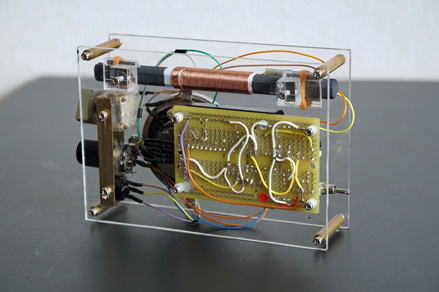

少年時代に夢中になったラジオの製作、再びのワクワクとドキドキを楽しんでいます。シンプルなストレートラジオで実用ラジオを作ることを目指して、同調コイルに大型のループアンテナを使用した「鉱石検波トランジスタラジオ」、フェライト棒を4本束ねたバーアンテナを使用した「2石ストレートラジオ」を製作してきました。製作を重ねるごとに気になる点がいくつか生じますが、その一つは電波の強さが異なる放送を受信する度に音量ボリュームの調整が必要なこと、バーアンテナの方向が変わる度に指向性の影響で音量が変化することが気になります。この改善を狙って今回はAGC(自動利得制御)が実装されたICを利用して、ストレートラジオを製作します。完成したラジオの外観を図1に示します。

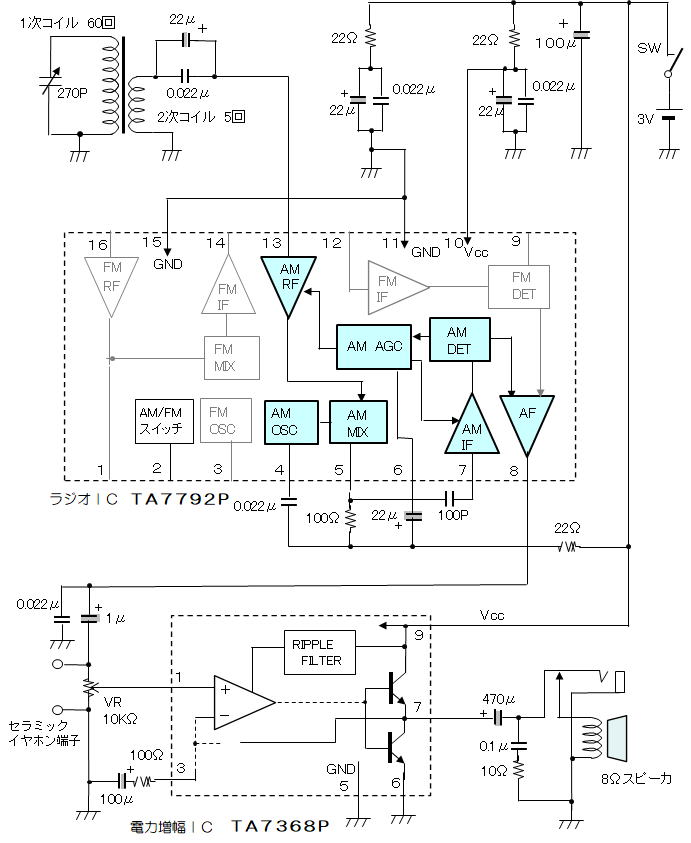

TA7792Pをストレート方式で動かすには、同調回路(共振回路)と、デカップリング回路の抵抗とコンデンサーと、ストレート方式では不要な局部発振回路および周波数混合回路をスルーで通過する為の抵抗とコンデンサーと、スピーカ駆動に関連する抵抗とコンデンサーを付加すればラジオが完成します。 図3に今回作製する回路図を示します。なお、付加回路に関してWeb「実用的なストレートICラジオ」を参考にさせて頂きました。

(1)受信感度について

感度の向上はいかに多くの電波を捉えるかがポイントです。#1「鉱石検波トランジ

スタラジオ」では同調回路(共振回路)に大型ループアンテナコイルを使用、#2「2石ストレートラジオ」では4本のフェライト棒を束ねたバーアンテナで感度向上を図りましたが、高周波増幅なしでは実用音量での受信は難しいことが分かりました。高周波増幅と低周波増幅を付加することで、NHKからニッポン放送まで充分な音量で聞くことが出来、ストレート方式でも充分な感度が得られることを確認しました。

(3)ラジオにAGC(自動利得制御)機能が欲しい

AGCは強い電波を受信した時と弱い電波を受信した時の音量差を少なくする機能で、検波出力を基に高周波増幅の増幅度を制御して、適度なレベルで受信する制御を行っています。AGCの未実装ラジオでは電波の弱い局/強い局を受信する度にボリュームを調整する必要があります。また、バーアンテナの方向が変わるなど電波状況が変化すると電波強度に応じて音量も変化する為、やはり実用ラジオとしてはAGC機能は実装したいところです。今回はAGC機能を実装した効果を体感することがテーマです。

(2)混信問題について

受信したい放送局の電波塔位置と、周辺局の電波塔位置とそれぞれの送信出力と、地形の影響で混信が発生します。スーパヘテロダイン方式では受信する周波数の帯域のみ通過させることで混信問題と感度向上を図っていますが、ストレートラジオは簡単化することからこのような複雑な処理はしていません。ループアンテナやバーアンテナの指向性を活かして、コイルの向きを変えることで混信状態を改善できる為、ストレート方式でも混信はそれほど気にはなりません。

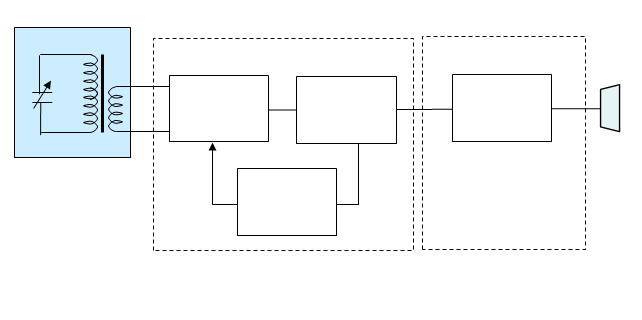

同調回路

IC TA7792P

IC TA7368P

高周波増幅

検波

低周波増幅

電力増幅

製作するラジオのブロック構成

今回は高周波増幅部と検波低周波増幅部にAGC制御機能が実装されたラジオIC「東芝TA7792P」と、電力増幅IC「東芝TA7368P」を利用します。なお、TA7792Pはスーパヘテロダイン方式のAM/FMラジオ用として開発されたものですが、ストレートラジオとして必要なブロックを利用して構成します。図2にブロック構成図を示します。

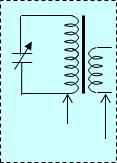

2次コイル

1次コイル

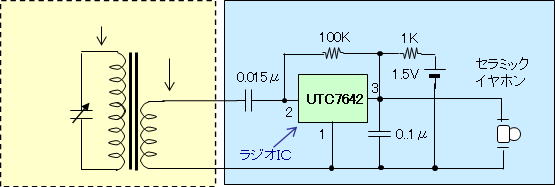

同調回路

(注1)コイル(L)とバリコン(C)の関係式

共振周波数(KHz)=

2π

L×C

1

L:コイルのインダクタンス(μH:マイクロヘンリ)

C:バリコンの静電容量(pF:ピコファラド)

縦:98mm 横:140mm 厚さ:38mm

同調コイル接続

図9 本体基板(2)

汎用基板:50mm ×80mm

選局のしくみと同調コイル

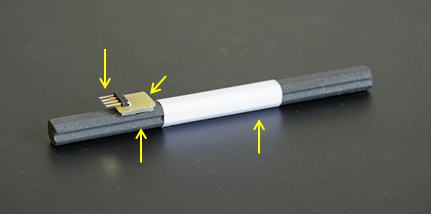

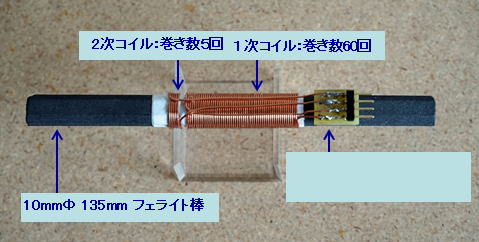

図6 同調コイルの材料

コイル導線を接続するコネクタ

(プリント板とピンヘッダを利用)

接着剤で固定

ポリウレタン線を巻く台紙

1次コイルと2次コイルを巻く

10mmΦ 135mm フェライト棒

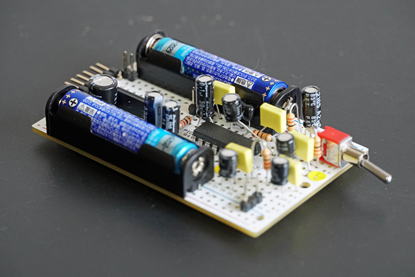

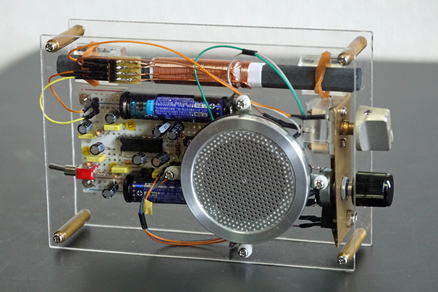

満足のいくストレートラジオが完成

シンプルなストレート方式で実用ラジオを実現することが最終テーマです。今回はAGC(自動利得制御機能)搭載ラジオを作製しました。AGCが搭載されていないラジオは、電波強度の異なる放送を受信する度にボリューム調整が必要で、ラジオの向きが変わる等で、電波状態の変化に応じて音量が変化することが不満でした。今回のAGC搭載ラジオではこれまでの不満は改善され、感度、音質、音量とも申し分ない結果が得られたことを報告します。 ただし、混信の改善はストレート方式では限界がありますが、電波の指向性を活かしてラジオの向きを変えることで混信の改善が可能です。混信はほとんど気になりません、満足のいくラジオが完成しました。

図1. ICを利用したAGC搭載ストレートラジオ

図2. 製作するストレートラジオの構成

AGC制御

スピーカ

図5 同調コイルと選局イメージ

接続コネクタ

(プリト板とピンヘッダ利用)

55mm スピーカ

ボリューム接続

スピーカ接続

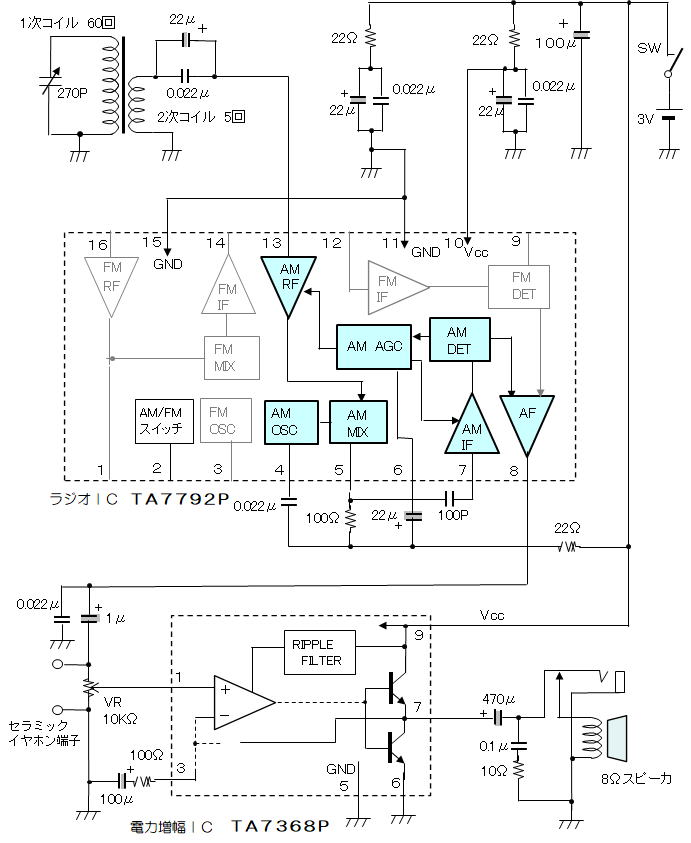

図9 本体基板(1)

ケーブルコネクタと

ピンヘッダー部品

図9 基板と周辺部品とのコネクタ接続(3)

コネクタで基板に接続

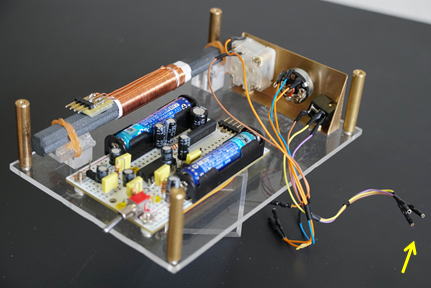

図.4 実装ケースの様子

同調コイルの巻線調整

図7 同調コイル完成

表側

図10 AGC実装のストレートラジオ

ラジオ基板の作成

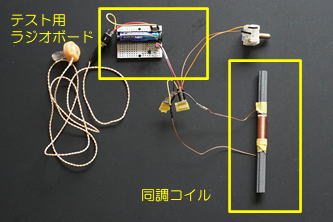

同調コイルはフェライト棒にポリウレタン線を巻いて自作します。コイルは接続されたバリコンと共振回路を構成しますが、図5に示す複数の周波数で共振するインダクタンス値が必要となります。このインダクタンス値を実現するに必要な巻き数の算出は、コアの断面積、真空中の透磁率、フェライトの比透磁率、長岡係数の関数等が関連し計算は面倒です。今回は前回作成したコイルの実績を参考に1次コイルの巻き数は60回、2次コイルの巻き数は5回としました。 巻き数の最終確認は、作製したコイルを実際にラジオ基板で放送局を受信しながら巻き数を増減するのでこの段階では、それほど正確に考える必要はありません。図6に同調コイルの作成前と完成後の様子を示します。

多くの電波の中から聞きたい電波を取り出す機能が同調回路(共振回路)で、図5に示すようにバリコンとコイルが並列接続された単純な回路です。なお、放送を運ぶ搬送波の周波数は放送局毎に割り付けられています。選局にあたってバリコンの静電容量を変化させていくと、静電容量とコイルのインダクタンスがある関係式(注1)が成立するとコイルに誘起される電圧は高くなります。これが共振現象ですが、この現象を利用して目的の放送信号を取り出します。また、放送波にはAMで変調された音声成分が含まれていますが、検波回路がこの変調信号を音声に変換しています。

ラジオ工作で一番面倒な工程はケースの作成と部品の取り付けです。実装ケースは2枚のアクリル板を3cmほどのスペーサで両側からビスで固定しています。本体基板とバリコン、コイル等はシャーシでもあるアクリル板に取り付け、カバー側のアクリル板にはスピーカ穴(6cm)をあけて固定しています。 前回、スピーカの取り付けは面倒なので基板上に直接スピーカを取り付けましたが、スピーカの表方向への空気振動と裏方向への空気振動が干渉して、全く迫力のない音質と音量になってしまいました。今回は通常のボックスに近い形で実装して音響効果も多少考慮しました。 図4に実装ケースの様子を示します。

ケースと実装

同調コイル

2次コイル

同調コイル(共振イル)の作成

図3 TA7792P利用 ストレートラジオ回路

図8 コイルのコイル巻き数チェックの様子