この曲にハマりだした頃、完全に第1楽章中毒とも言えるような症状になっていました。家に帰ってくるとこの曲を聴かずには

いられなかったし、いつでもどこでもあのリズミカルで冷たさの漂うメロディーが頭の中で

流れつづけました。大学の試験時間中のような、余計なことを考えている暇のないような時ですら「タッタ タッタ

タッタ タッタター ター ター ター…」というメロディーが私を邪魔しました。

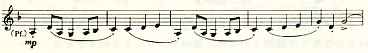

タッタ タッタ…というメロディー

そんなお騒がせなこの楽章の好きな所、聴き所を挙げたいと思います。

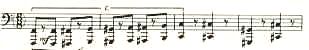

まずは冒頭のファンファーレのようなフレーズの後に現れる、強烈なリズムで不協和音を叩きつける場面。

この気持ち悪さが逆に気持ちよい。ストレスを発散してくれます。

次は穏やかな第2主題。温かいのだか冷たいのだか分からない、どっちつかずな雰囲気の楽想が展開されます。

不思議な雰囲気を楽しむのがいいだろう。

この第2主題を終えると再びアレグロの主題に戻るが、ここが個人的に最高の聴き所ですね。もう何が何だか分からない

狂気の音楽。しかしそれでいて、あの「タッタ タッタ…」という独特のリズムは常に失われずに生きていて、

音楽に躍動感を与えつづけています。これぞまさにプロコフィエフ!! 最高!!、と感嘆の声を上げずにはいられない。

ハチャメチャやっているくせに規律はきっちり守っている、頭のいい不良、みたいな感じですね。たまらん…(笑)

そして最後の最後も気持ち悪く締められます。悪趣味にもほどがあるが、何度も言うように、この気持ち悪さが

この曲の良さだと思います。

とにかく私を虜にしたこの楽章ですが、やはり私にとって一番の魅力は、リズミカルな音型と、それによってもたらされる

圧倒的なスピード感です。指自体はそれほど速い動きをしているとは思えませんが、そのくせぐいぐいと引き込まれる

スピード感に溢れています。

また、時たま顔を出す旋律っぽいフレーズも魅力。ほとんどが無調的であるがゆえに、そういった旋律らしきものがより

いっそう魅力的に聴こえてきます。

兎にも角にもハマってしまった楽章です。