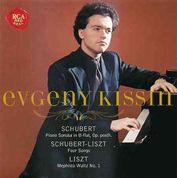

○エフゲニー・キーシン(録音:2003年)

○エフゲニー・キーシン(録音:2003年)

|

この曲はもともとオーケストラのための作品で、1860年の作曲とほぼ同時にリスト自身によってピアノ編曲されました。リストを代表する難曲として知られていますが、中間部のサロン風の優雅なパッセージも印象的な作品です。 現代ではオーケストラ版よりもピアノ版の方が演奏機会が多いようです。 |

| 【演奏者】 | 【録音年】 | 【レーベル】 |

| エフゲニー・キーシン | 2003年 | RCA |

| シプリアン・カツァリス | 1980年 | テルデック |

| ヴラディーミル・アシュケナージ | 1970年 | ロンドン |

| ケマル・ゲキチ | 1989年 | Victor |

| 及川浩治 | 2001年 | DENON |

| フィリップ・ビアンコニ | 1998年 | - |

|

聴き終えたあとに思わずガッツポーズがしたくなるような、気迫溢れる圧倒的な演奏です。 一言で言えば、「男性的力強さに満ちた骨太で豪快な演奏」といった感じでしょうか。最初から最後まで並外れた技巧とパワーでもって聴き手を飲み込んできます。 かといって、迫力だけで終わるのかと思えばそうではなく、細かなニュアンスのつけ方が個人的にツボでした。 まず、中間部、サロン的雰囲気漂うワルツの箇所の絶妙なルバートが感動的です。キーシンの癖である、拍の頭を少しずらす奏法は個人的にはあまり好きではないのですが、この中間部のそれは絶妙でした。あの奏法は、はまれば絶大な効果を生み出すのですね(しかし、基本的にあの奏法はくどいので好きになれません)。 次に、中間部からクライマックスに向かう転換点(Piu mossoからPrestoに変わる地点)のテンポ、表情の明らかな差別化です。あの部分は誰が弾いても表情はある程度変わるものですが、キーシンはあきらかに、露骨に変化させているのが印象的。 最後に、クライマックスの急速なアルペジオの部分、2箇所だけ現れる最高音地点のアクセントを打鍵する直前の一瞬の「ため」です。あの一瞬の間が、音楽をとても引き締めているように思います。 他にも書きたいことはたくさんあるのですが、くどくなるのでこれくらいで。 絶対的に自信をもってオススメできる演奏です。「なんでもいいからメフィスト・ワルツ1番が聴いてみたい」という方にまず推薦したい演奏です。録音状態も良好です。 |

○シプリアン・カツァリス(録音:1980年)

リストだろうがショパンだろうが、カツァリスの手にかかれば全てカツァリス流。メフィスト・ワルツ第1番も当然のようにカツァリスによって見事に料理されています。 |

○ヴラディーミル・アシュケナージ(録音:1970年)

これまた名演奏。33歳という若かりし日のアシュケナージの珍しいリストの録音です。アシュケナージはリストがあまり好きではないらしく、レコード会社の圧力に負けて渋々録音したとかなんとかいう話を聞いたことがあるのですが、そんないきさつを微塵も感じさせない恐るべき完成度を誇る名演です。 ○ケマル・ゲキチ(録音:1989年) リストが現代に生きていたらこんな風に演奏したんじゃないかなあと思わせる、ヴィルトゥオーゾ的でドラマティックな雰囲気がとても押し出された演奏です。(←よく伝記などで挿入されている、リストのリサイタル上での派手なパフォーマンスを描いた戯画からの勝手な想像です。) |

○及川浩治(録音:2001年)

アルバム名に「激情のリスト」と銘打っているだけあって、確かに激情はものすごい。フォルティッシモのほとばしるような情熱は他のピアニストとは一線を画しているように思います。ペダルを踏みかえる音がはっきりと聞こえたりするのも、及川浩治の激しい感情がダイレクトに伝わるようであり、面白いです。 ○フィリップ・ビアンコニ(録音:1998年) フランスのピアニスト、フィリップ・ビアンコニのライブ演奏の感想ですが、 見事なほどまとまりのある演奏です。感情の起伏は演奏を聴く限りではあまり大きくなく、フランスのエスプリを感じさせる、知的でクールな印象を受けます。 |