「天使のリストバンド」の秘密

「天使のリストバンド」の秘密

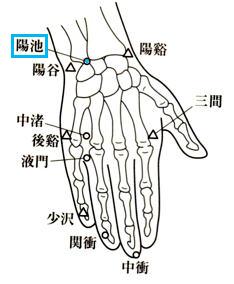

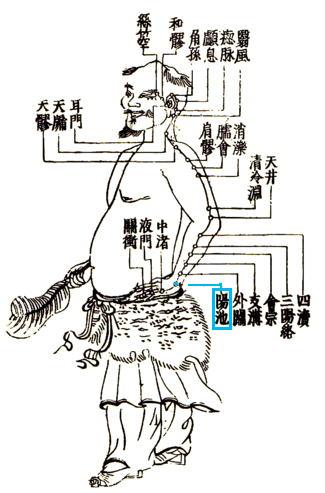

右手手首には、 「 陽池 」 というツボがあります。

| 原穴 | ●「原」とは・・・本源・原気の意味。 ●原穴には臓腑の原気がめぐり、とどまる部位を指す。 ●原気が出入りする場所でもある。三焦は原気の別使とも云われ、 水穀の精気から生まれた原気は、三焦を通り道として全身にめぐる。 ●ほとんどが四肢の手関節と足関節の付近にある。 三焦の気がめぐりとどまる部位なので原穴と呼ばれる。 |

このツボは 眉間奥にある 「上丹田」 と呼ばれる部分とつながっていると考えられてきました。

インドでは 「第三の目」 「第六のチャクラ」 とも呼ばれ、インド人はこの部分にビンデイをつけます。

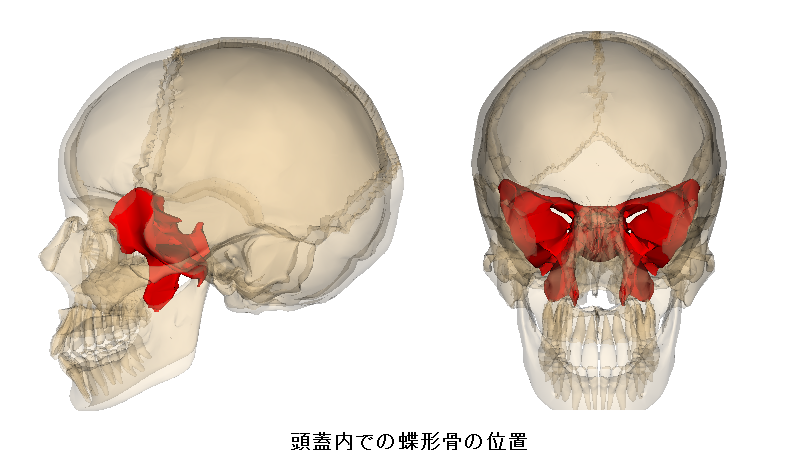

この眉間奥には、ちょうど 蝶形骨 が位置しています。

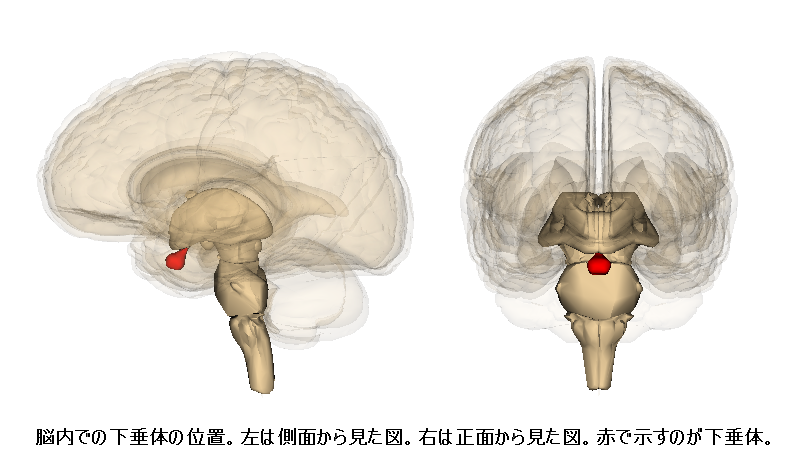

そして、 その中に 人体のホルモンの分泌と調整を行う 脳下垂体が

骨に守られるようにしてあることがわかっています。

☆「用語解説」☆

「下垂体」または「脳下垂体」 とは、多くのホルモンを分泌する内分泌器官 です。

ヒトの蝶形骨には、下垂体がちょうどはまり込むようなくぼみがあり、これはトルコ鞍と呼ばれます。

内分泌器官である下垂体には、血管が非常に発達しており、分泌されたホルモンが効率よく血流に乗って全身に運ばれるようになっています。

下垂体前葉のホルモンの分泌を調節するホルモンは、視床下部から分泌されており、

下垂体を通る血管のうちの一部は、視床下部を経由してから下垂体に入るため、

視床下部の分泌調節ホルモンの刺激が効率よく下垂体前葉に伝わるようになっています。

下垂体は大きく2つの部分に分けることができます。

主に前下方にある部分は、腺性下垂体と呼ばれ、

一方、主に後上方にある部分は、神経性下垂体と呼ばれます。

腺性下垂体は、更に2つに分けられ、

神経葉に接する薄い部分を、下垂体中葉または中間部、それ以外を前葉と呼びます。

こうして分けられた3つの部分からは異なったホルモンが分泌されます。

*前葉からは、副腎皮質刺激ホルモン(コルチコトロピン、ACTH)、甲状腺刺激ホルモン(サイロトロピン、TSH)、性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)、成長ホルモン(GH)、プロラクチンなど、他の内分泌器官の機能を左右し、そこからのホルモンの分泌を調節する多種のホルモン(動物種によって違いがある)が分泌されます。

*中葉からは、メラニン細胞刺激ホルモン(メラノトロピン、MSH)。

*神経葉からは、抗利尿ホルモン(バソプレシン)や、オキシトシンが分泌されます。

*ホルモンとは、動物の体内において、ある決まった器官で合成・分泌され、体液(血液)を通して体内を循環し、別の決まった器官でその効果を発揮する生理活性物質のこと。

生体内の特定の器官の働きを調節するための情報伝達を担う物質であり、栄養分などとは違って、ホルモンの体液中の濃度は非常に微量であるのが特徴。。

ホルモンが作用を発揮する器官を、ホルモンの標的器官(target organ)と呼ぶ。ホルモンの標的器官の細胞には、ホルモン分子に特異的に結合する蛋白質であるホルモン受容体(ホルモン・レセプター)が存在する。受容体がホルモンと結合することが、その器官でホルモンの作用が発揮される第一のステップとなる。標的器官が非常に低濃度のホルモンに鋭敏に反応するのは、このホルモン受容体蛋白質が、ホルモン分子とだけ強く結合する性質が基本となっている。

ホルモンによって行われる、ある器官の機能の調節のことを、体液循環を介した調節であることから液性調節と呼ぶ。液性調節は、神経伝達物質を介した神経性調節に比べて、時空間的には厳密なコントロールができない一方、遠く離れた器官に大きな影響を与えることができる。

また、アドレナリンなど液性調節と神経性調節の両方でシグナル伝達に介在する物質もある。

ただしホルモンは神経伝達物質などと物質が共通しているものが多く、また神経伝達物質も必ずしもシナプス内だけで働くものではないため、両者の分類は便宜的なものでしかないというのが現代的考えである。

「天使のリストバンド」は、MTS浦野先生のご指導のもと、作りました。

MTS療法については、以下のPDFをご参照ください。

↓ ↓ ↓

MTS療法について(pdf)

トップページへもどる

トップページへもどる| 特定商取引法に基づく表示 | プライバシーポリシー | 送料・お支払方法について |