参考資料4

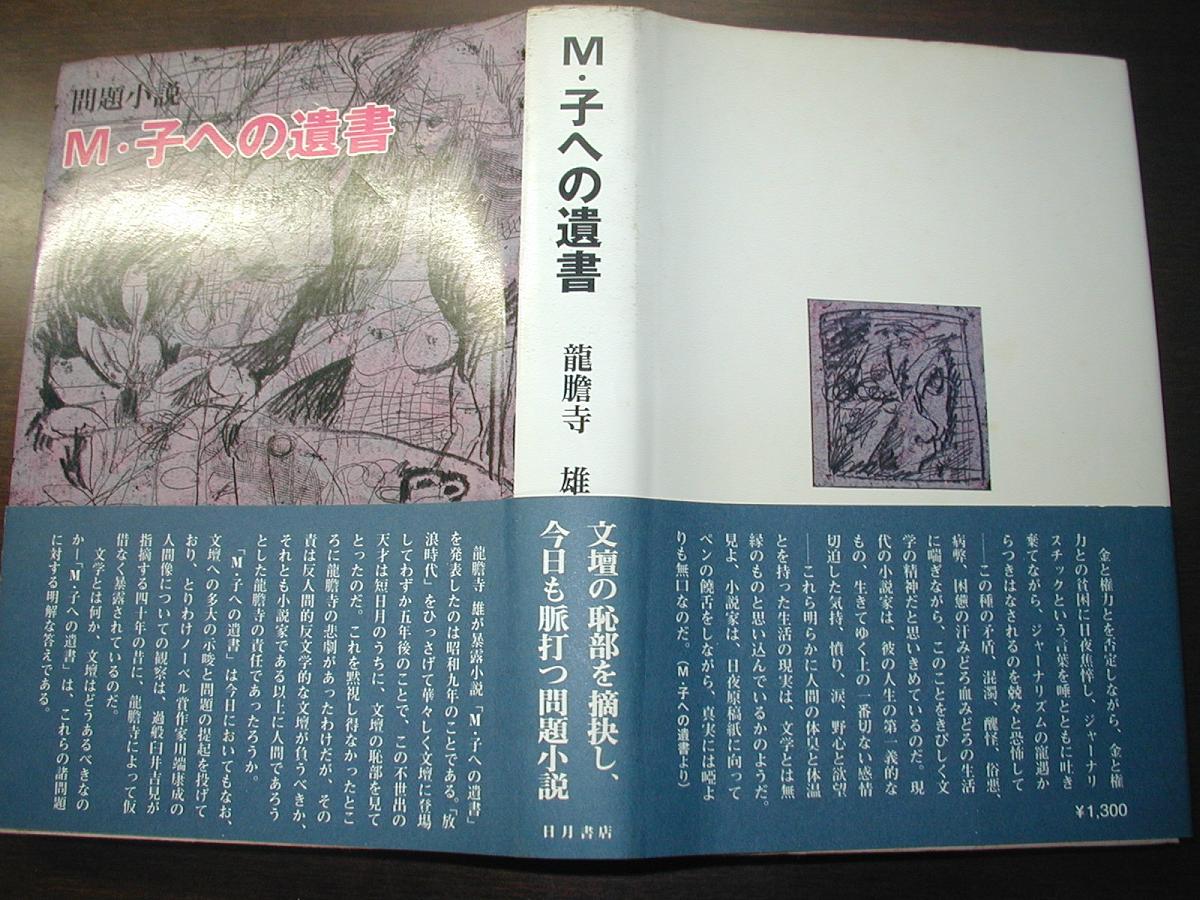

昭和9年7月、龍胆寺は雑誌「文芸」に「M・子への遺書」を発表した。(後に、昭和53年日月書院より再発行される。)

「M・子への遺書」をみると、俺という主人公の手記の形で書かれ、最初は俺の自慢話がいろいろ書かれ、それから俺が

身をおくようになった文壇についての不満や批判、横光利一、小林秀雄、川端康成、菊池寛などの作家、新潮の中村武羅夫、

改造の楢崎勤などの編集者の実名を上げての攻撃や批判が書かれている。特に川端康成については、色々恨みつらみを書い

た挙句に、この人は悪魔だ。人間じゃない。などと書かれている。一見してこんなことを書いたらば、文壇のおれきれきから

総スカンを食ってしまいそうな内容で、折角文壇での作品発表の場を獲得している状況で、何ゆえあえてこのようなものを

発表したのかは判らない。ちなみに、新潮の中村武羅夫は「文芸」で自ら墓穴を掘るもので、ウソとホラの寄せ集めであると

酷評し、評論家の平野謙は「昭和文学試論」のなかで、誇大妄想と被害妄想の所産といっている。他も概ねこのようなもので、

反響は起こしたが、賛同する意見は起きず、龍胆寺は益々文壇での地位を失うことになったと考えられる。しかし、後年の

昭和52年、評論家臼井吉見は文芸春秋昭和52年8月号で、「川端康成政治家説の背景---M・子への遺書をめぐって」という

タイトルで川端康成と当時の文壇の状況、龍胆寺と川端の間の確執について述べている。全体は16ページに及ぶ長いもので、ここでは、部分的に1部をかいつまんで紹介するしかないが、、両者に関連のある部分だけ、そのままピックアップして以下に記載する。

文芸春秋昭和52年8月号:「川端康成政治家説の背景---M・子への遺書をめぐって---臼井吉見」より抜粋:

まず冒頭に『20年あまり昔、多分昭和27,8年の夏の終わりのことだった。信越線の車中で乗り合わせた伊藤整から、長時間にわたって、川端康成政治家説を聞かされて、声も出ないほどびっくりした覚えがある。若き日の川端康成が以下にして、若き日の龍胆寺雄を文壇から葬り去ったかの残酷物語が中心であった。その後も、彼は絶えず文壇の形成をうかがいながら、必要な手を打つことに抜かりのない、恐るべき文壇政治家だ、彼の作品をまともに批評する勇気がある批評家は現在一人もいない、彼が徐々に文壇的地位をかためて、いつの間にか欝然たる大家になった秘密はそこにあるとの説であった。』と書いている。そして、小説M子の遺書について、臼井は『M子への遺書は、改造社発行の「文芸」昭和9年7月号に発表された、80枚ほどの小説であるが、一読、奇妙な面貌と性格をもつ、けったいな作品という印象が強い。』又、『しまいになるほど、いよいよ、珍妙な口ぶりが混じって来た事がわかる。------M子への遺書を隅から隅まで読んでも、とんとわからない。驚くべき、一人合点の文章といわなくてはなるまい。』等と述べている。しかし、後日、臼井は龍胆寺を訪問取材し、川端康成のこと、M子への遺書、及びその背景について話を聴いた結果について記述しているが、取材後、龍胆寺より送られた、手紙の内容も、紹介している。興味深いものではあるが、長いのでここには記述できないが、人間として、又作家としての川端康成に関する龍胆寺の見方、M子への遺書を書いて文壇を去っていった龍胆寺の考えなどが書かれている。そして、臼井は『この文章は見事だと思う。文壇に生き埋めになって四十年、大まかにそう考えていたが、どうしてどうして、単純にそんなもんではない。文学の流れの変遷と、文学者たちの生きざまを、長いことはなれて見続けてきた人のとらえることのできた、いたって確かな眼に、まず敬服しないわけには行かない。過日の面談では、ともすれば、まじりがちだった激情も、文章となると、おのずから、なごんで、ふっくらとした手ざわりさえ感じられる。この原稿紙四枚ぐらいで描かれた川端康成像ほど、たしかで、透徹して、精彩を放つものを僕は知らない。……』等と述べている。

M子への遺書

トップページに戻る