人柱(ひとばしら) 2015年1月12日(月・成人の日) |

||||||||||||

【場所・時間】 ■松王小児供養塔探訪…高松市円座町[午前9時~午後12時30分] ■平池・乙女の像訪問…高松市仏生山町[午後4時~午後4時45分] 【天気】晴れ(終日、非常に寒かった) 【移動手段】自転車 |

||||||||||||

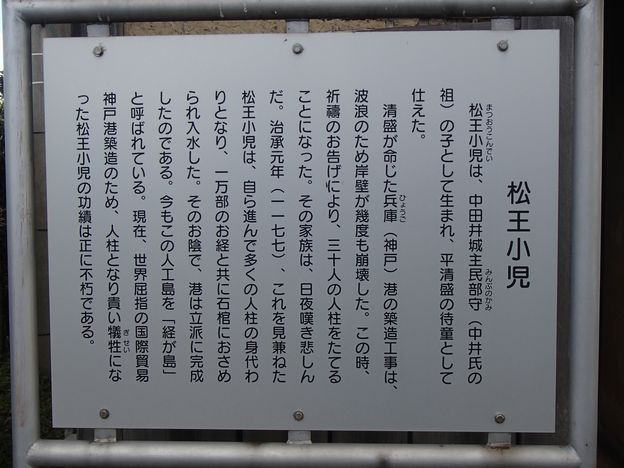

| 久しぶりに何も予定の入っていない休日を迎えた。朝起きて、何をしようか考えた。この冬は、スタッドレスを新調できなかったので雪山には行けない。徳島県美馬市の日本一という「どんど焼き」を見に行こうかとも思ったが、人混みが嫌になりやめた。 次に、小説の新作を書き始めようと考えたのだが、今のところこれといった素材がない。そこで、私の好きな源平合戦に関するサイトを見回っていると、讃岐出身の「松王小児(まつおうこんでい)」という少年の記事を見つけた。彼は平清盛の侍童で、清盛が力を入れていた日宋貿易の基地とすべく、大輪田泊(おおわだのとまり・現神戸港の一画)を改築する際、人柱となったという少年である。 まず、「人柱」とは、Wikipediaによると「人身御供(ひとみごくう)の一種。大規模建造物(橋、堤防、城、港湾施設など)が災害(自然災害や人災)や敵襲によって破壊されないことを神に祈願する目的で、建造物やその近傍にこれと定めた人間を生かしたままで土中に埋めたり水中に沈めたりする風習」とある。また、松王小児については、下の写真の解説版をご覧いただきたい。

私が見つけた記事によると、彼の墓が高松市円座町にあるという。入水したため亡骸はないはずで、墓というよりも記念碑か供養塔であろうと思いつつも、私の大好きな源平合戦に関する史跡なので、即決で訪れることにした。しかし、所在地をネットで調べてみたものの、2・3の訪問記や写真があっても、住所や地図が載っているサイトは見つからなかった。とにかく、ネットから得られた情報は、高松市円座町(約5km²)にあるということと、小さな写真に写っていた墓場と大きな樹くらいである。しかし、今日の暇に任せて自転車で探し当てることにした。 午前9時、我が家を出発。南方に雲が多いものの、天頂と北の空は晴れている。しかし、気温は低く、分厚い手袋をはいていても指先が冷える。 家から約5㎞行くと、円座町に入る。最初は山勘で香東川沿いを走るが、墓場はいくつかあるものの大木がない。その後、大木のある神社や祠をいくつか通過するが、それらしきものはない。 次に、琴電円座駅周辺を探るが、見当たらない。そこで、目先を変えて国道32号バイパスを越えてみたが、やはり見つからない。 最初は人に尋ねずに独力で見つけようと意気込んでいたのだが、途中から無理だと悟り、まずは家の門前をほうきで掃いているおっちゃんに尋ねた。いきなり、「松王の墓はどこですか?」と問うのは面白くないので、「ここは何町ですか?」と聞くと、「中間(なかつま)町や」と返されたので、それ以上は問わず、すごすごと引き返した。西へ行き過ぎていたのだ。 バイパスまで戻って、今度は南へ向かうと、畑で大根を抜いている80歳前後の老婆を見つけた。その老婆には単刀直入に「松王の墓、どこですか?」と尋ねると、「はっきりはわからんけど、ここから1㎞ほど南に祠か墓みたいなんがあって、合格祈願にノートや鉛筆をまつっじょる人がおるで」と言われたが、「最近、道がよっけできて、場所はよぉ説明せんわ」と締めくくられた。「こんな田舎から平清盛に仕えるほどの少年だから、相当頭が良くて、学問の神様にでもなったのかなぁ」なんて勝手に解釈しながら、老婆の言うとおり、さらに南方へ向かった。途中でこじんまりした杜や墓場を見つけるたびに近づいて行って確かめたが、全部違う。結局、老婆の言う、「学問の神様」も見つからなかった。 それでもあきらめずに自転車をこぎ続けていたのだが、散歩中のおばちゃんに尋ねると、「ここは西山崎町やで」と言われて、今度は南方へ行き過ぎたことに気付いた。 再び北上し、それらしき場所にいくつも立ち寄ったが、やはりない。すると今度は、赤ん坊を背負った60がらみのおばちゃんに出会った。「今時、赤ん坊をおんぶする人なんて珍しいなぁ」なんて考えながら、道を尋ねると「知らんなぁ」と返された。

家を出てから2時間、まったく手がかりがないまま自転車をこぎ続けていると、ちょっとインテリっぽい、これも60がらみのおっちゃんに出会った。「すいません、松王の墓知りませんか?」と尋ねると、「おおっ、松王知っとるのか。このすぐ向こうや。あの、大きなクスノキのあるところや」と教えてくれたうえに、松王小児の解説までしてくれた。私は、先ほどネットで調べて概要を知っているものの、道を教えてもらった厚意を無下にできないと思い、おっちゃんの長話を最後まで聞いてから別れた。 そして、そこから東へ300mほど直進すると、家を出てから2時間15分後の午前11時15分、とうとう探し求めていた「松王小児の墓」に到達。写真で見たとおり大木のある墓場で、入り口横には解説版もあるので、ここに間違いない。

そして、うやうやしく墓場に足を踏み入れると、広さ50坪ほどの墓場のど真ん中に幹周3mほどの株立ちしたクスノキが天を覆っている。解説版を読んだ後、墓場を徘徊するが、新旧さまざまな墓が乱立しており、どれが「松王小児の墓」かわからない。

そこで、隣の畑で草をむしっている70歳ほどのおばあちゃんに尋ねると、「あの大きなんがそうや」と教えてくれた。サイトの写真では大きな樹にばかり目が行って肝心の墓の印象がなかったうえに、まさかこんなに大きくて新しいものがそうだとは夢にも思わなかった。おばあちゃんは「神戸から分骨してきて、新しく建てたんと違うか」と言う。しかし、そもそも骨なんかないだろうし、墓の標字にも「松王小児廟所」とあるので、私の推察通り、墓というよりも供養塔と言った方がよさそうだ。

ネットでこのページにたどり着いた人が、私のように探し回ってはいけないので、所在地を記載しておく【「松王小児廟所」…高松市円座町1979の西隣】。 風化して苔むした墓とは違い、新しく立派な石塔は私のイメージとは異なっていたので、ちょっと微妙な感慨を胸に墓場をあとにする。そして、帰路うどんを食って、午後12時半に帰宅。 今日は、ゆったりしている。1時間半ほど昼寝をしてから、今度はトレーニングに出掛ける。雨山登山と山頂での筋トレの後、下山中に地元の人柱伝説が思い浮かんだ。そして、「人柱」をテーマにホームページの記事を書こうとひらめき、すぐさま近くの平池(へいけ)に向かった。

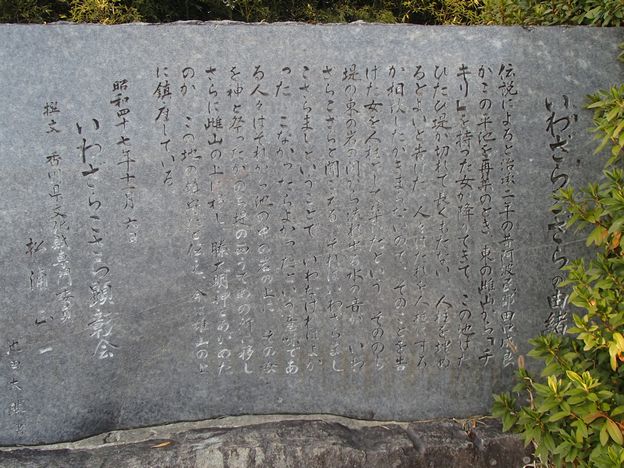

平池は水不足で有名な香川県のため池のひとつで、満水面積は35ha、貯水量1,349,000m³で、私の記憶では県下第10~15位くらいの貯水量だったと思う(ネットで調べたが、分からなかった)。平池の人柱伝説はこうである。

この碑文は読みにくいので、下に写本を記す。( )内は私の補足である。

しかし、大人になった今では800年以上前の人々の営みに思いをはせ、人の世の無常さや人の命のはかなさを感ぜずにはいられなかった。 昔の人々は大願成就を神仏に祈願するには、それ相応の犠牲を払う必要があると感じていたのだろう。その究極の供物が人柱や生贄(いけにえ)のような人の命であったにちがいない。 今日の史跡を巡って、おぼろげながらも「人柱」をテーマに小説を書こうと思い立った。「松王小児」も「いわざらこざら」も時代がぴったり合う。そして、どちらも平家にまつわる伝説だ。 今月末から半年をめどに書き終え、またどこかの文学賞に応募しようと思う。当落は別にして、小説を書く過程で、いろいろ知識が増えるし、随時表現や描写のしかたを考えていると、おのずから文章力や表現力が上がってくる。そして、文章を飾るものはないかと、日々五感を働かせていると、歳と共に鈍ってきた感受性がよみがえる。空の色・陽の輝き・雲の動きに目を凝らし、水の音・風のゆらぎ・鳥のさえずりに耳を傾けると、なんでもない日常が生き生きとしてくるのが良い。 平池を去るとき、夕日が美しかった。

|