東谷探訪 2019年2月15日(金) |

|||||||||||||||||||||||||

私の住む高松市香川町は広い。かつては、香川県香川郡香川町であり、住所に香川が3つもつくのがちょっと自慢だったが、2006年に高松市と合併して香川県高松市香川町となり、現在に至っている。香川町には、浅野・大野・川東・東谷などの区域(かつての大字)があるが、浅野・大野・川東は3・40年前から大きな団地が造られ、高松のベッドタウントとして発展してきた。しかし、最近は全国の古いベッドタウンの例にもれず人口が減少し始めている。 その香川町の南東隅に『東谷(ひがしたに)』という中山間地がある。アクセスとしては、国道193号線から、①日生ニュータウン内を経由する方法、②鮎滝カントリークラブ前を経由する方法、県道13号(さぬき新道)から、③新池東岸~高松市営葬祭場『やすらぎ荘』を経由する方法、④西植田町の藤尾神社~仏坂峠を経由する方法などがあるが、それほど奥山と言うわけでもなく、田舎道の運転に慣れた人であれば容易にたどり着くことができる。 さて、今日は平日休暇だ。午前中、家事・雑用をこなし、2ヶ月ぶりの散髪に出掛けた。20代の頃から30年近く通っている散髪屋で、以前は夫婦でやっていたがご主人さんが7・8年前他界したので、今は75歳くらいの奥さん独りで細々とやっている。 散髪中に、山好き・田舎好きの奥さんといろいろ話をしていると、東谷の甘納豆の話が出た。東谷には、村瀬食品という甘納豆の製造直売所があり、巷で人気があるのだ。 今日は、午後から空いているので、東谷に甘納豆を買いに行こうとひらめいた。しかし、それだけでは面白くないので、一旦帰宅してネットで東谷の史跡を調べ、下記の史跡や寺社をピックアップした。 『専光寺』『祇園山(旧名:祇王山)』『大杖坂の石地蔵』『平尾八幡神社』『義経神社』 正午ちょうど出発。最高気温が一桁の予報であったが、狭い山里のため駐車場が懸念されたので、原付バイクで出発。 まずは、『専光寺』。寒い中、頬をこわばらせながら原付をとばすと、我が家からわずか15分で到着。ここは、平家物語の祇王・祇女が平清盛から逃れて隠遁した地という伝説がある。

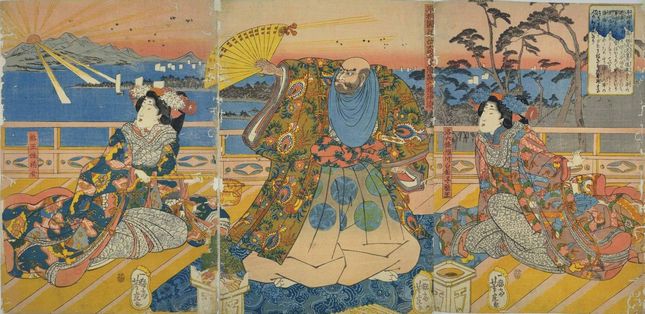

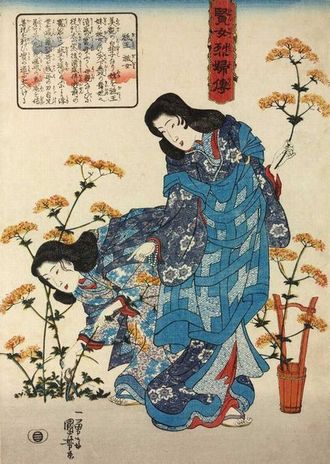

◆平家物語中の祇王・祇女の伝説◆

◆専光寺の祇王・祇女伝説◆

次は、『祇園山』登山だ。『専光寺』から少し戻ったところの分岐に、登山口を示す消えかかった道しるべがあるが、これを読み解くのはかなり困難だ。まぁ、山道は慣れているので適当にバイクを進め、それらしき場所に到着した。貯水タンクの横で舗装の終わった先に、幅1.5mほどの山道が続いているのでたぶん合っているだろうと、バイクから徒歩に切り替えて、落ち葉の重なる山道を歩き始めた。雑木林や竹藪を縫う静かな山歩きはやはり楽しい。

そして、わずか10分ほど歩くと桜や紅葉が植栽され、携帯のアンテナが立ち並ぶ頂上にあっけなく到着。

ネットの情報通り、高松の平野部が一望できた。ここは展望よし、花見にもよし、隠れた穴場だと思った。ひとしきり、景色を楽しんだ後、下山。

下山後、『大杖(おおつえ)坂の石地蔵』を10年ぶりに再訪。ここは、20代の頃、香川の昔話関連の書籍で読み、塾の生徒と何度か訪れたことがある。この伝説は、書籍が手元にないので記憶に頼るが、たぶん下記のような話だったと思う。

この石地蔵、伝説の通り粗削りで未完成に見える。首はついているが、以前訪れた時に罰当たりとは思いながらも念のため(笑)首を抜いてみると、見事に胴体と離れ、首と銅をうまく木の棒でつなげるようにしてあった。 次は、今日の東谷探訪のきっかけとなった、『村瀬食品』へ向かう。あった、あった、道端に無造作に建てられた納屋のような工場が。しかし、ここは意外と人気があり、遠方からでも買いに来る人が多いという。私は、甘納豆2袋(自分用と母親用)と芋納豆1袋(職場の利用者さん用)を購入した。

次は、『平尾八幡神社』。一度近くまで行ったものの見当たらなかったので1kmほど戻り、農作業している爺さんに道を尋ねて、やっと到達できた。大きな鎮守の森に囲まれていたため、社殿が見えなかったのだ。訪れてみると、意外に大きな神社で、東谷地区の氏神として、地元の人々が熱心に保存・伝承していることがうかがえる。

『平尾八幡』を参拝後、『義経神社』を探すが、バイクで200mほど走るとなんなく発見。

今年は、新天皇即位の年に行われる新嘗祭である『大嘗(だいじょう)祭』がある。その際、供えられる特に重要な穀物である『米』の献上田は、今年の2~3月に亀卜(きぼく)の占いによって、京都以東から『悠紀斎田(ゆうきさいでん)』、京都以西から『主基(すき)斎田』の2か所が選ばれるのだが、そろそろ決まる時期ではないだろうか。ちなみに、大正天皇即位の際の『主基斎田』はわが県綾川町山田上が選ばれた。 以上、わずか3時間に渡る東谷探訪だったが、 『祇王・祇女伝説』や『太夫黒伝説』など、私の大好きな『平家物語』にまつわる伝説が脈々と息づいていることに驚きを隠せなかった。また、我が家の近所かつ大して広くもないエリアに、これだけ興味深い史跡や寺社があるとは、まさしく「灯台下暗し」だ。 「いゃ~、東谷、あなどれない」。 |

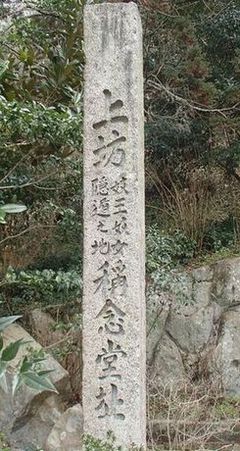

専光寺の脇にある祇王・祇女の隠遁地を示す石碑。

専光寺の脇にある祇王・祇女の隠遁地を示す石碑。