山梨青年海外協力隊協会通信

VOL.30 2011 9月

編集・発行 山梨青年海外協力隊協会 〒400-0422 南アルプス市

(青年海外協力隊ОB会) 会長 平岩正幸

ホームページ http://www.fsinet.or.jp/~yjocva/

4月17日(日)午後3時30分より23度総会が行われました。

平成22年度決算・平成23年度予算・平成23年度事業計画等承認されました。

JOCA城島部長が参加され最近のJOCA の動向について報告がありました。

総会の様子

6月19日(日)午前、研修生等と中込OB農園へサクランボ狩に行きました。

中込OGにサクランボの摘みかたを教わり、食べ放題を楽しみました。中込OGは中国隊員ですが、中国からの研修生と中国語で会話をしていると、あなたは日本の農家に嫁いで何年になるのかと質問されていました。

7月16-17日(土・日)青少年国際協力活動体験キャンプ

OB会会員14名・研修員他10名・県立大学生他ボランティア5名・小学生35名・計64名の参加により天候にも恵まれ無事終了しました。

2011国際キャンプを振り返って

船木 良彦(H11-3 ニカラグア 養護)

09年、10年、11年と3年連続でキャンプに参加している。私の出身の鳥取県のOB会では、帰国報告会と兼ねて各国の料理紹介や国際交流セミナーを開催している。

ここ山梨県において、18年連続でかくも盛大に1泊2日のキャンプが行われているのは、まさに関係者の地道な努力と熱意の賜と言っても言いすぎではない。

<今年のキャンプの思い出ベスト5>

第5位:キャンプファイヤー 〜ビンゴゲームで、子どもたちは各国の名前を見つめながら初めて聞くであろう国の名前を必至で探していた。

第4位:冒険ハイク 〜天気よく、空と地面の心配なく、体全体を使い存分に楽しんだ。

第3位:夕食 〜国際色豊かな、研修生留学生の愛情こもった食事がおいしかった。

第2位:国際理解講座 〜県立大学の学生さんがアイデアを絞ったクイズ番組を真似た素朴なゲームで、子どもたちは頭と体を使い、退屈する暇なく学び楽しんでいた。

第1位:カマドウマ 〜夜中3:30、女の子たちの班の悲鳴により起こされた。

眠いなか子どもに同情し起きた理由・・・実は私も、カマドウマが大嫌いなのであった。

隊員活動報告

新津 茉莉花(H20-3ニジェール 村落開発普及員)

↑ニジェール共和国の国旗

ニジェール共和国は西アフリカに位置する内陸国で、面積はだいたい日本の3.4倍です。

国土の約三分の二が砂漠に覆われている、イスラム教徒の方が数多く住む国です。

4月には摂氏50度を超えることもあるほど暑く強烈な日差しが肌に痛い日もあります。

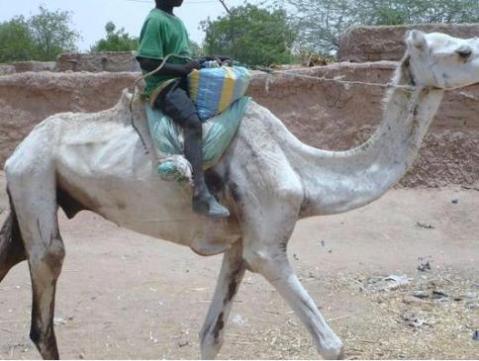

↑日常の風景:首都を歩くラクダ。その他牛や、やぎの群れも通ります。

ニジェール共和国では自分の持っているものを周りの人と分け合うということがあたりまえの習慣として人々の間に根付いています。町を歩いていると、必ずと言っていいほど、「ごはんを食べて行きなさい」とか、「このお茶を一緒に飲みましょう」と、自分たちの食べ物や飲み物を私に勧めてくれる方々がいます。ある時なんて、乗合タクシーで隣の席になった見ず知らずのお姉さんが、自分の食べている一本のバナナを、私のために半分に折ってまで勧めてくれました。そんな風に周囲の人々への思いやりの心をもった人々に囲まれて生活しているうちに、私も自然に自分の持っているものを周りの方と分け合えるようになりました。

↑お茶(ハウサ語でシャイと言います)を入れる男性。

お茶を入れるのは男性の役目。 汗をかいた体にはお砂糖たっぷりのシャイが効く!

↑買い物は野外市場で。値段交渉するのが楽しいです。

私は「村落開発普及員」という職種で、地方都市ザンデール市および首都ニアメ市の産科フィスチュラセンターという施設で、出産によって引き起こされる産科フィスチュラ(産科ろうこう)という症状の女性たちを対象に様々な活動を行いました。私は患者さんである彼女たちが大好きで、彼女たちが喜んでくれることが私にとって何よりも嬉しいことでした。私が日本に帰国する日に彼女たちがくれた手作りのビーズのブレスレットは一生の宝物です。

↑産科フィスチュラセンターで働いている助産師さんと。

ニジェール共和国は世界の中でも最貧国の一つとされている国です。しかし、私はニジェール共和国で2年間過ごしたことで、ニジェール共和国の人々のもつ思いやりの心や忍耐力など、素晴らしい面をこの目で見て、たくさんのことを学ばせてもらいました。多くの方々にそういったニジェール共和国の素敵な面も知ってもらえたら嬉しいです。

↑女性たちはとってもおしゃれです。 以上

あの青い空の下で

久保 弘恵(H21-1 シニアボランティア ネパール 幼児教育)

朝、目が覚めカーテンを開くたびに、遠くの空に思いを馳せています。毎日眺めたネパールの空、ヒマラヤ山脈は今日も見えているだろうか?心は二年間過ごしたネパールに飛んだままです。赴任当初、日本に帰りたくてたまらなかったのに、いつの間にかネパリーになり、すっかりあの国の中にとけ込んでしまいました。そしてずっと『日本に帰りたくない病』に罹ったままでした。

自分が外国人と言う立場になる。言葉も生活習慣も文化も考え方も、全く違う国の中に入り、そこで生活すると言うことは、まさにストレスとの闘いでした。カースト制度が根強く残り、何かをしようとすると身分制度が邪魔をする・・・そんな中で、多くのものを『見上げ』『見つけ』『見つめた』日々でした。

二年間の活動では、27ヶ所のECDC (Early Childhood Development Center)の立ち上げ、全国のトレーナー達を集めたトレーニングを15回開催、子ども向けのキャンプの開催、図書室の設置と微力ながらも、やりたいと思ったことは形にできたかなあ〜と思っています。一方でどうにもならない壁に囲まれ、身動きできないことも多々ありました。現地スタッフは10歳・12歳で、村の先生達はみんな5歳で結婚していました。

学ぶと言うことが満足に出来ないままで、大人になった先生達・・・教育どころか人権すらないのではと思える現実・・・しかしそんな状況の中でも、日本からきた『私』という人間を歓迎し、一緒の『時』と『場』を過ごしてくれた先生達。

二年間で訪れた学校は、公立学校39校・私立学校6校・障害児学校8校・日本語学校3校、合わせて56校を訪問することが出来ました。ヤギや鶏と一緒に乗ったバス、何時間も歩いて登った山の学校、村の学校。その一つ一つで忘れられない出会いがありました。辛かったけれど〜苦しかったけれど〜闘いの日々だったけれど〜そこで流れた時間は豊かな時間だったと思っております。あの青い空の下で、私はまさに青春を味わっていた〜そう確信しています。

再発見ネパールの旅

霜村友也(H14-1 ネパール 自動車整備)

今年の初め7年ぶりに新婚旅行を兼、ネパールを訪れました。

ネパールは私が活動していた2002年から2004年の間はネパール王族殺人事件の次の年に派遣されたため治安が悪く毎日のようにデモや爆弾爆発事件がありとても不安定な時期でした。今は、ネパール王国から王制が廃止され、2008年にはネパール連邦民主共和国が誕生し当時に比べて治安がよくなってきて最近は日本のテレビでもネパールを取り上げている番組をよく見るようになりました。

さて、7年ぶりに訪れたネパール。ドキドキしながらタイ経由で妻と二人でネパールの首都カトマンズ行きの飛行機を待っていました。しかし、3時間遅れでバンコクを経ち、相変わらず定時では飛ばない飛行機だと思いながらカトマンズに到着しました。しかし、事前に当時のカウンターパートに空港に迎えに来てくれるように連絡をして、飛行機が3時間遅れているからとも伝えておいたにもかかわらずカトマンズの空港でも1時間待たされいきなりネパールタイムに振り回されました。そののんびりさがなんだか懐かしく感じました。カトマンズの町並みは当時とさほど変わりは無かったが、大きなショッピングセンターや新しく高級な家が増えたりしていました。大きく変わったのは当時より交通量が多くなったことでした。どこに行っても渋滞でしたが交通関係のSVの指導で交通ルールはかなりよくなってきていました。

そして、私が活動していたネパール警察本部に行きました。7年前の機関紙に、「今後地方に整備工場を作りたいという意向と、地方の車も比較的新しくなり車両が壊れたときや点検のときにわざわざ本部から地方へ出向いていかなければならない現状を改善するため、ネパール全土より人を集め本部でトレーニングを行うための改善をしました。これからネパールの治安が良くなり新工場設立、地方の工場たちあげができたときに、自分が教えた人達が現場で違う人に同じように教えてもらえることを望みます。」と書いたように、どうなっているのかどう変わったのか気になっていました。今回訪れたときには当時のカウンターパートが車両課の責任者になっていて、工場もカトマンズに2工場、地方の5都市に工場があり、当時地方から集めてトレーニングをした人たちがそれぞれの地元で車両整備の指導や管理整備に携わっているとのことでした。私はカトマンズの2工場を見学したのですが、1つは私が二年間作業をしたところでしたがそこは基本的に本部の車両や簡単な整備をしていました。メカニックはほとんど変わっていませんでしたが、車両置き場などがきれいに整備されていました。もうひとつの工場は当時、建物はあったものの資金不足や治安が悪かったのもあり使えなかった施設でしたが、去年から使われていて、そこには車両を上げるリフトや10台分のピットがあり当時トレーニングをした生徒たちが中心となって作業をしていました。しかし、残念だったのは当時わたしが修理した車両があまり使われていなかったのと日本車の部品が高すぎて直せなくそのままになっていたことでした。ネパールではここ数年インドの安い車が増えてきているそうで、部品も比較的手に入りやすいので修理がしやすいそうです。

今回訪問し、私の二年間の活動で自分が何かできたのかと感じていたが、当時カウンターパートと話し合ったことや取り組んだことがこの7年間の間に実際に実現していることを再確認でき、いろいろなことに感動して本当によかったです。これからも人は変わっても、伝えたことが新しい人たちにつながっていってくれたらいいと思いました。 今回はとてもいい経験ができよい旅でした。

いってらっしゃい

3月16日(水)県庁にて平成22年度4次隊県知事表敬訪問が行なわれました。

| 左より | 氏名 | 隊次 | 派遣国 | 職種 | 住所 |

| 新隊員 | 岩崎 将和 | H22年度4次隊 | ジンバブエ | 体操 | 大月市 |

| 副知事 | |||||

| 帰国隊員 | 望月 智子 | H20年度3次隊 | カメルーン | PCインストラクター | 笛吹市 |

二本松訓練所では、修了式が終わって解散する時に地震が来たということです。

新隊員の家族には行方不明者はいないということでした。

帰国したら日本の役に立とうということで皆さん出発したということです。

6月13日(月)県庁にて平成23年度1次隊県知事表敬訪問が行なわれました。

| 左より | 氏名 | 隊次 | 派遣国 | 職種 | 住所 |

| 日系社会青年 | 小澤 友子 | H23年度1次隊 | ブラジル | 司書・学芸員 | 北海道室蘭市 |

| 新隊員 | 小松 美紀 | H23年度1次隊 | セネガル | 看護士 | 甲府市 |

| 新隊員 | 小林 義之 | H23年度1次隊 | パプアニュギニア | 理数科教師 | 南アルプス市 |

| 副知事 | |||||

| 新隊員 | 清水 郁美 | H23年度1次隊 | カメルーン | 小学教諭 | 甲府市 |

| 新隊員 | 末木 香 | H23年度1次隊 | ニカラグア | 手工芸 | 甲府市 |

| 帰国隊員 | 広瀬 美雪 | H20年度4次隊 | ボリビア | 栄養士 | 甲府市 |

壮行会は共に志麻の郷湯村で行われました。

新隊員は、来賓者・協力隊OB・育てる会の方々から励ましや現地生活のアドバイス等を受け、決意新たに出発されました。

編集後記

今いろんな所に、がんばろう日本・がんばれ日本・がんばろうNIPPON・がんばろうニッポン・ がんばれ東電 等の標語が掲げられていますが、私は「がんばろう日本」を応援していこうと思っています。被災地で御苦労されている消防団員・自衛隊員・消防署員・協力隊員OB災害救援 ボランティアの方々を尊敬いたします。普通に生活できることに感謝を忘れないようにしたいと思います。(石原)