2006”コンサート・スケジュール

ボリヴィア共和国大使館の推薦文

素顔のままのマエストロ

2004年9月、かなり強い残暑に見舞われた日の夕暮れ、都内外苑にある小さなギャラリーの中は、異常な熱気に包まれていた。ある絵本作家の、出版記念展覧会のオープニング・パーティーに、ボリビアから招かれたチャランゴ奏者エルネスト・カブールが演奏するのである。

カブールが、日本のファンの前に姿を見せるのは、実に12年ぶり、映画「橋のない川」上映記念コンサートで来日して以来のこと。世界的なチャランゴの巨匠として、ネオ・フォルクローレ音楽の先駆者として、エルネスト・カブールの名前を知ってはいても、その生演奏は、ボリビアに行かなければ聴くことの出来ないものとして、新たなフォルクローレ・ファンの間では、ふたたび「伝説的」なものとなりつつあったのだ。

それが突然の来日、そしてこんな小さな会場での演奏である。どこから聞きつけたのか、カブールをひと目見ようと、会場に入りきれないほどのファンが押しかけ、外の駐車場まで、人で溢れかえっていた。

・・・

エルネスト・カブールは、70年代前半、それまで活動の場としていたヨーロッパから突然帰国、それからしばらくは、自身で経営を始めたラ・パスのライブハウス「ペーニャ・ナイラ」を拠点として、ボリビア国内だけでの演奏に専念するようになった。彼が「幻のチャランゴ」「伝説のチャランゴ」と称されていた所以である。それが再び積極的に演奏旅行を始めると、今度は「黄金のチャランゴ」「チャランゴの神様」「チャランゴの魔術師」などという尊称(!?)がつけられ、ヨーロッパから、北米から、そして日本から、「チャランゴの巨匠」を訪ねて、はるばるやって来る人たちも、次第に増えていったのである。

ある日の夜、カブールの経営するお店に、ひとりのフランス人が訪ねてきた。そして、いつものようにバーでグラスを傾けるカブールに、「あのぅ、エルネスト・カブールさんはいらっしゃいますか?」と尋ねたのである。ニヤリとしたカブールは、何食わぬ顔でこう答えた。「年をとった巨匠は、もう家に帰って寝ているよ。」

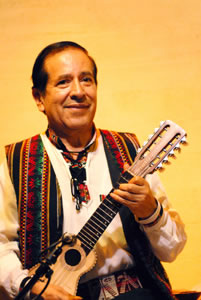

カブールは自らを「フォルクロリスタ」と呼ぶ。公文書類の職業欄にも「フォルクロリスタ」と明記するのである。「フォルクローレを実践する者」というこの言葉は、カブールの哲学を最も的確に象徴するものである。「チャランゴはオモチャだよ。」「チャランゴを練習すれば、遊ぶことが上手くなるのさ。」と豪語する彼は、どこまでも民衆を愛し、そして大衆を信じる。「文化の担い手というのは、芸術家でもなければ時の権力者でもない。本当の文化は、あくまでも普通の生活から芽を吹き、自然に大きく育っていく。そしてそのきっかけは、実にたわいもないものなのだ。」

フォルクローレを生きるカブールの日常は、チャランゴを、そしてボリビア音楽を中心に過ぎてきた。ボリビア全土を旅行して民族楽器を収集し、15年を費やして楽器博物館を作った。次の15年をかけて、今度はボリビアの楽器についての本を出版した。世界中のチャランゴ奏者に呼びかけ、チャランゴ協議会を設立し、隔年でチャランゴ・フェスティバルを運営する。詩を書き、曲を書き、そして新しい楽器を次々と発明する。

最近のカブールのコンサートでは、彼の考案した楽器の数々が登場する。それらはすべて独立した「人格」であり、その生い立ちにはストーリーがある。そして一見冗談にもとれる、それらの楽器の誕生には、それぞれに深い意味があるのだ。

人間不信に陥ってしまうような出来事が多発する今の世の中、あくまでも人間を愛し、人々の生活と共に生きるフォルクロリスタ、エルネスト・カブールの音楽は、世界に愛を取り戻す、最も優れた哲学のひとつなのかもしれない。

2006年秋、エルネスト・カブールがやってくる。すべての称号を脱ぎ捨てて、素顔のままでやってくる。彼の愛するチャランゴと、彼の愛するフォルクローレと、彼の愛する人々のために、語り、奏で、歌い・・・、そして、きっと私たちを幸せにしてくれるであろう。

・・・

小さなギャラリーの、小さな「楽屋」から現れたカブールは、何でもないように椅子に座り、当たり前のようにチャランゴを弾き始めた。カブール特有の語りを交えながら、古い楽器ケースの蓋を開け、次から次へと楽器を取り出しては奏でる。「おれは演奏することが好きなんだ。」ニコッとしながら呟いたひと言は、カブールの人生すべてを表しているかのように響いたのである。

・・・・・

ERNESTO CAVOUR

2006年秋、チャランゴの巨匠、14年ぶりの来日公演

2006年秋、世界的なチャランゴ奏者エルネスト・カブールが、14年ぶりの来日をします。1980年の初来日以来、自らのコンフントを率いてたびたび来日、日本全国に数多くのファンを作ってきました。また、明治時代の同和問題を扱った映画「橋のない川」(東陽一監督/91年)の音楽を担当したことでも、よく知られています。しかし、その上映記念コンサートを最後に、近年、日本にその姿を見せることはありませんでした。

そのカブールが、満を持して14年ぶりの来日を果たします。日本のフォルクローレ・ファンには、待ちに待った来日でしょう。「音楽的には、今が一番充実している」と自らが語るその独特の境地を、今から楽しみにせざるを得ません。

天才の輝きはソロ演奏から

カブールが海外公演に出かける場合、ヨーロッパや北米へは、ほぼひとりで出かけます。国際的音楽祭での招待演奏も、すべてチャランゴの独奏と弾き語りで、その圧倒的な存在感を示しています。1000人を越えるようなクラシックホールは、カブールの奏でるチャランゴのきらめきで満ちあふれ、その場に居合わせた聴衆は、一期一会の瞬間、まさに至福のひとときを経験するのです。ケーナの奏でる「コンドルが飛んでゆくに」に酔いしれるのも良いものですが、今回の来日では、インスピレーション溢れるカブールの独奏に、どうぞため息をついてみてください。

トータルパフォーマンス・総合芸術

カブールは「歌うキルキンチョ」という詩集を出版しています。収められた詩のほとんどにはメロディーがつけられ、そのうちの何曲かは、自らの歌声でレコーディングもされています(Nuestras Cosas/82年)。また、彼のコンサートには独特の「語り」が大きな役割を果たします。パントマイムを思わせるようなアクションを交えた舞台からは、つねにユーモアが絶えることがありません。詩にしても、語りにしても、ウイットにあふれた風刺的内容は、言葉や文化の壁を越えて、鋭く現代社会を切り裂いています。

新しい楽器・新しい響き

カブールはボリビア音楽の研究家としても、重要な役割を担っています。「エル・チャランゴ」「ボリビアの楽器」「ボリビア楽器辞典」などの本を著し、自分の脚でボリビア全土の民族楽器を集めた「ボリビア楽器博物館」を運営しています。それらの研究をもとに、カブールはたくさんの楽器を考案、製作もしています。「チャランゴはオモチャなんだ」と公言するカブールのこと、その姿、形は大変ユニークで、しかし、それぞれのキャラクターには、彼特有の強烈な思想が込められています。自身のコンサートでも、そのいくつかが紹介され、そこから奏でられる音色は唯一無二、新たなカブール・ワールドです。

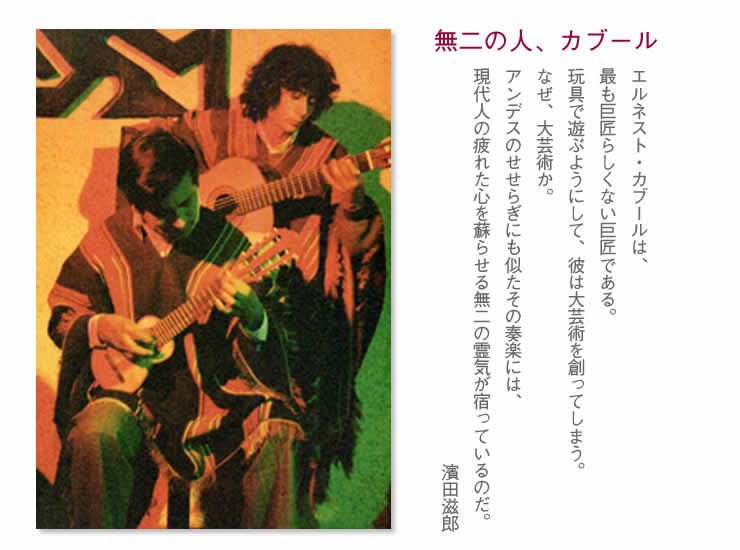

愛弟子・木下尊惇が共演

今回の来日では、フォルクローレ・ギタリスト木下尊惇がツアーに同行します。高校在学中、カブールにその才能を見出されボリビアに渡り、カブールのギタリストとして活躍してきた木下は、カブールの音楽のみならず、思想や人となりをも理解した、いわば同志のひとりです。ギター伴奏のみならず、語りや言葉の通訳者としても、これ以上の適任者はいません。ボリビアの演奏家たちにも大きな影響を与えた「伝説の」デュオが、今回の日本公演で復活します。