|

DSPを使ったSSB Generatorの製作(その3) 第4の方法 2017/4/10 |

| 第三の方法というのはいわゆるWeaver法というやつですが第四の方法というのは聞いたことがありません。 Weaver法をやってみて気がついたことは少しトリッキーすぎることです。 考案者のCarson氏はUSBとLSBの同一周波数での反転を重視したものと思えます。 そうでなければ音声帯域の中心にサブキャリアを置くなどという暴挙には出ないでしょう。 オーディオ帯域と言いながら当時の技術では急峻なLPFはできなかったはずで実現は不可能だったようです。 時代は下がってOP AMPやらIC化されたギルバートセルDBMが出てくるようになるとこの方式を実践する輩が現れました。 しかしアナログ方式でキャリア抑圧比を十分とることは難しく、 特に帯域の中心となる1500Hzのサブキャリアを問題にならない位に抑えるのは無理だったみたいです。 Weaver方式の問題は 1、帯域のど真ん中にサブキャリアを置いたことで理想の平衡変調器であれば問題はありませんが必ずキャリア漏れで悩まされます。 2、側波帯を帯域の上下で分け合うなど非常にトリッキーな方法です。帯域内の振幅偏差や位相偏差に悩まされます。 このWeaver方式を少し変更すると別な方式としてSSBが得られます。 取り敢えず第四の方式とでも呼びましょう。 |

|

| <オーディオ帯域移相器> 最初に、何故こんな方式にするかの理由ですが、 それは普通の手法ではオーディオ帯域全体に渡って正確なπ/2移相器を作るのが大変だからです。 (昨今のDSPではFIRでオールパスフィルタが簡単にできてしまいます。) アナログのオールパスフィルタやポリフェイズ移相器などの方式でも300Hz - 3000Hzで正確にπ/2移相することは大変です。 部品の選定と調整の困難さは並大抵ではないでしょう。 これを逃れるためにサブキャリア側をπ/2移相し音声信号とビートダウン(アップ)することで帯域全体を一括して移相します。 これはWeaver法の基本コンセプトです。 上図で判ることはWeaver方式のように帯域の中心にサブキャリアを置くことはしません。 伝送する音声帯域の2倍以上にサブキャリア周波数をとります。 こうすればベースバンドに重複することはありません。 DSPなら問題は出ませんがもしアナログ方式でやる場合は問題となります。 リークが必ず発生するからです。 この方式で一番重要なのは中間に入れた6kHzのLPFでしょう。 このスロープの出来で低域側の伝送帯域が決まります。逆サイドバンドが漏れるからです。 アナログ方式だとスイッチドキャパシタで何とか実現できるかという線ですかね。 このLPFの傾斜の要求スペックの度合いはWeaver法と同様です。 <キャリア周波数移相器> 昔はCRもしくは LCの移相器を使いましたがこれまた調整がクリチカルでした。 今や一般に搬送波の移相は4倍の周波数からD-Type FFでπ/2移相を作ります。これは実用的で正確な方法です。 あるいは周波数を変化させたいのならDDSに位相オプションがあるので二個使ってやるのもいいかも知れません。 今回は最後の段はDSPなので搬送波周波数が12.6kHzです。 アナログ方式なら455kHz辺りに持ち上げても何とかなるのではないでしょうか。 |

|

|

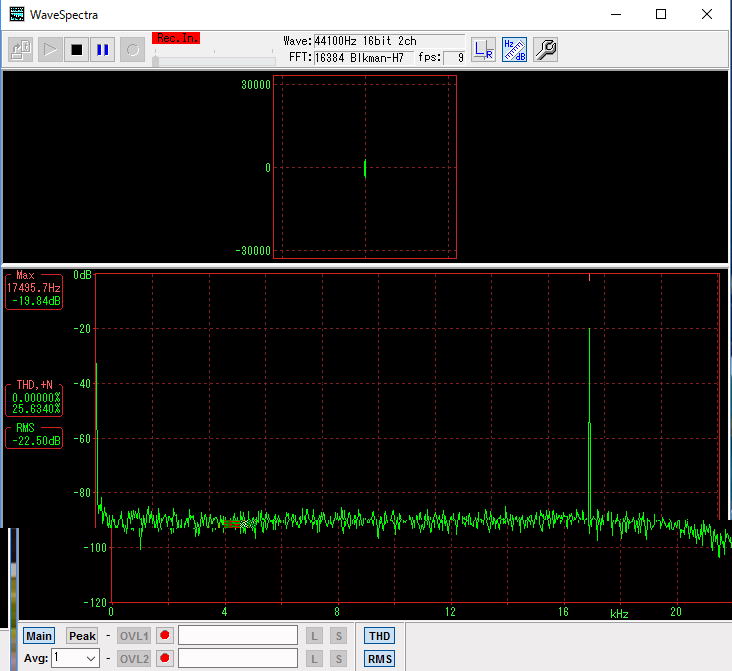

Weaver方式で作ったソフトウエアを改造して動作させてみました。 作り替えるのは6000Hzの157TAP FIR LPFです。 あとはサブキャリアの周波数を変更して終了。 コンパイルでエラーがでました。ビルドオプションの設定を忘れていました。 修正してビルドすると大丈夫そうです。 フリーソフトのWGから1500Hzの信号を出しWSのスペアナモードで受けます。 LSBがでてきました。搬送波の位置は6400Hz+12600Hz=19000Hzです。 変調信号に1500Hzを入力しているので17500Hzが見えます。 キャリアは全くみえません。こういうところがさすがDSPです。 Weaver方式とは違って帯域幅を中心にLSBとUSBが切り替わりません。 キャリアを中心に切り替わるので大きく周波数が変化します。 これは通常と変わらないのですがWeaver法をやった後だとなんか変な感じです。 DSPで作ったSSBはどのみち高い周波数へビートアップが必要です。 サイドバンドの切り替えはその時にやればいいのでLSB専用出力で問題はありません。 |