「おなま」の積み重ね

第二風井坑口付近から入山する。

本坑はメタンガスの湧出が多く、

その攻防が資料には多数ある。

ボイラー跡かコークス炉跡のような煉瓦製煙突の脇を抜ける。

採炭完了した密閉坑道からガスを坑外に誘導して利用、

昭和9年(1934)に日本で最初に執り行われたのがここ新幌内炭鉱だと言われている。

煙突の土台部分も、

全て煉瓦製だ。

穴を塞いだような跡もある。

昭和11年完成の

『爆発試験坑道』跡

である。

延長15mの鉄筋コンクリート巻きの放爆坑道。

ここでは「FD」メタンと空気の混合気(Firedamp)=炭鉱坑気

を封入、雷管や導火線の薬量や間隔変更して爆発状況を実験したのである

一旦道路まで下山し、

再び別の沢に入る。

火薬庫に通じる道、この発見が先決だ。

対岸には道らしき跡が見える。

あれが火薬庫に通じる道かもしれない。

沢を超えて右岸に渡る。

マウスon 道

マウスon 道

これは紛れもなく火薬庫に通じる道だ。

机上での推論通りの場所に道があり、

これを追う。

道は斜面をつづら折れで登っていく。

鉱区からかなり離れた山中で、

標高を稼ぐ。

更に道が色濃く残る。

ずいぶんと尾根に近づいてきた。

いよいよ近いかもしれない。

かなり登ると斜面の上に電柱らしきものがある。

ここで人工物の発見。

いよいよ火薬庫が近いかもしれない。

マウスon 電柱

マウスon 電柱

電柱と思しきものはレールであった。

用途は不明だが、電源や警報装置のケーブルを保持する柱だったかもしれない。

そしてその場所は人工の土堤(どて)であった。

レールの立つ土堤の向こうに火薬庫の発見だ。

土堤で周囲を覆われた独特の配置だ。

細かく探索してみよう。

半ば崩れたレンガ製の建屋だ。

周囲の壁は残存しているが、

屋根は大きく抜け落ちている。

屋根は鉄網セメントモルタル仕上げ等耐火構造とし、

爆発の際に軽量の飛散物となるような建築材料を使用する規定がある。

もしもの爆発の際は壁ではなく天井が抜ける構造となっているのだ。

閉山からでも約50年。

それ以上の時間が経過した火薬庫の跡だ。

一部崩れながらも残っていたことが驚きだ。

土堤を挟んでもう一棟の火薬庫がある。

こちらは導火線などを扱う雷管庫か、

それらを扱う火工所かもしれない。

2棟ともほぼ同様の構造で、

破損の仕方も同じように劣化している。

入り口らしき区画はあるが窓はない。

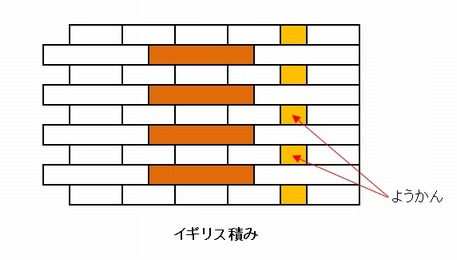

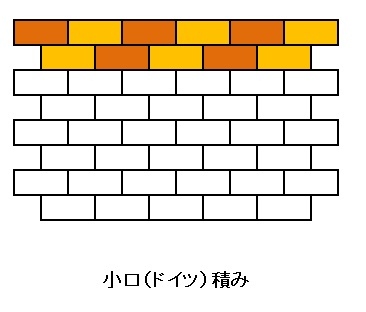

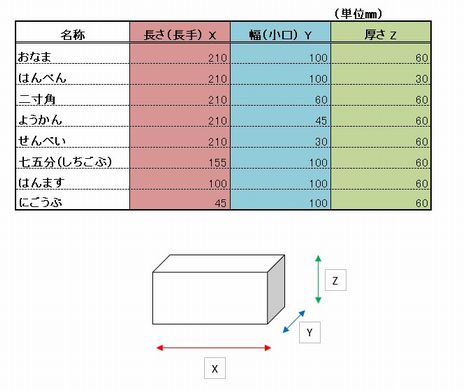

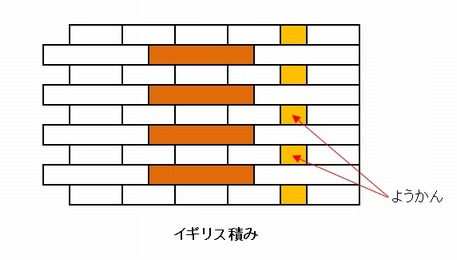

レンガの積み方はその構造部材としての強度、

建設時の施工難易、完成後の美観などにより

数種の方法が模索されてきた。

イギリス積みは長手面のレンガが縦に揃う形となり、

角付近に『ようかん』と呼ばれる大きさのレンガを使用。

『ようかん』は正方形のように見えるレンガである。

端部の処理がしやすく、施工性に優れている。

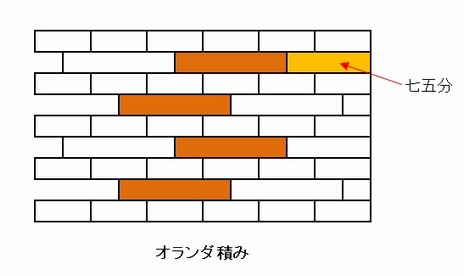

オランダ積みは、長手面のレンガが段々と互い違いになる。

端の長さ合わせに『七五分』のレンガを使用。

これは小口よりも長く、長手よりも短いレンガとなる。

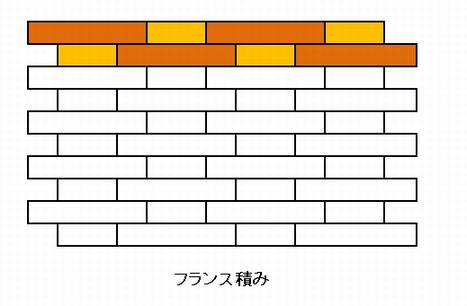

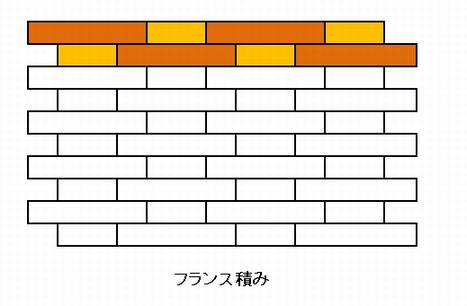

フランス積みは、長手と小口を一列で交互に並べていく方法である。

レンガの向きを1個づつ変化させるので、施工性が悪い。

正確にはフランドル積みと呼ばれ、日本での採用は数少ない。

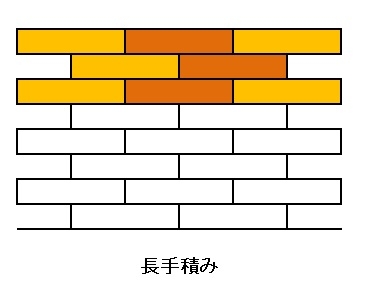

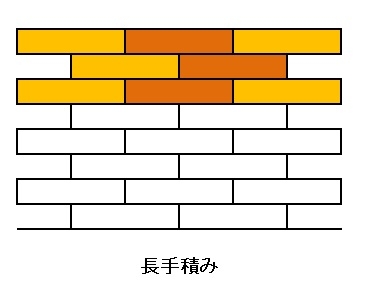

長手積みは長手層(レンガの長い面)のみで構成する単純な組積法である。

構造部材としては適さないが、

トンネルやアーチ部分の曲率部分に使用されることがある。

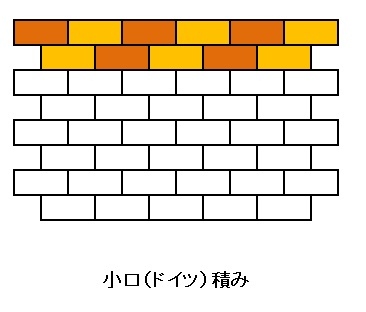

小口積みは小口層(レンガの短い面)のみで構成されるが長手積みと同様に

構造物としては適さない。

しかし美観に優れ、化粧積みとして使用される。

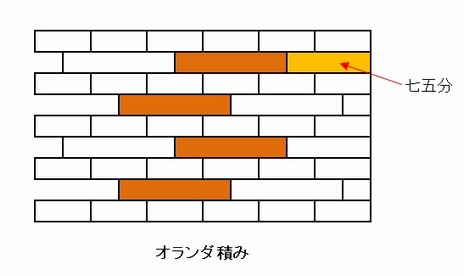

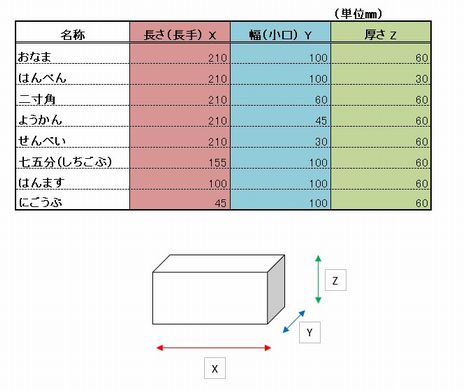

レンガの種類は以下となる。

一般的なレンガは「おなま」と呼ばれるサイズ。

妙な名前だがれっきとした建築工匠の用語で

切ることなく完全なものという意味だそうだ。

この火薬庫のレンガにも「おなま」の他に、

「ようかん」も混ざっている。

ぜひレンガ構造物を見つけた時には煉瓦のサイズを意識していただきたい。

戻る

マウスon 道

マウスon 道

マウスon 電柱

マウスon 電柱