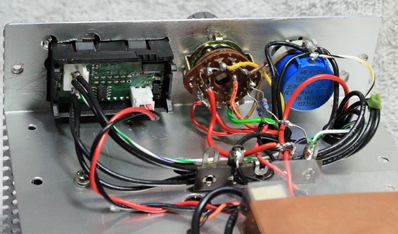

上の写真で内部が見て取れます。右はAT電源の部材をかぶせたところ。 上の写真で内部が見て取れます。右はAT電源の部材をかぶせたところ。 |

|

|

|

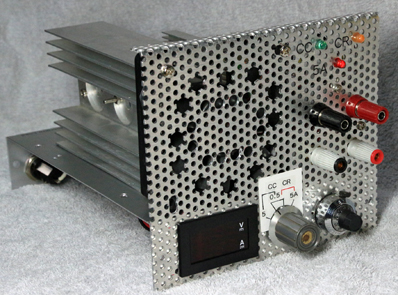

前面panelをperforated metalの切れ端を使って作りました。上端を折り曲げることで補強と怪我の防止を図っています。panelの幅がちょうどよかったために、垂直部の折り曲げはできませんでした。

Panelにfanを固定していますが、ビス4本で締めるとpanelに擦れる音がしたので、上の2本だけにしました。風は前面から吸い込んで放熱板に吹き付けます。 |

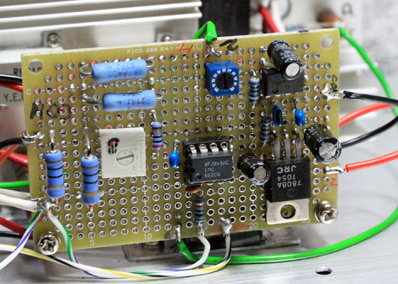

制御回路を載せた基板です。0.5A動作のときのSource抵抗も実装しています。TL431がDIPなのは手持ちの都合です。

他の方の作例とちょっと違うのは、0.5A用の抵抗が5Aモードでもつながったままになっていること。通電中に切り換えることはありませんが、FETのSourceが一瞬でも浮くのは何となく嫌です。 |

|

|

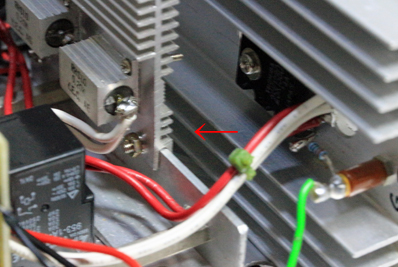

つまらないところに凝っています。AT電源から外した放熱板をmetal clad抵抗の放熱に使うのですが、放熱板の溝幅と固定アングルの厚みがいい具合だったのでアングルをはめ込んでビスで固定しました。

左手前は5Aモードでonになるpower relayで定格20Aのものです。 |

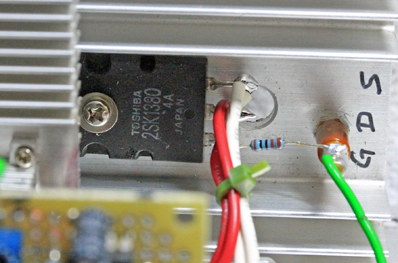

制御素子はMOS-FET 2SK1380。電圧降下の非常に低い石ですが、電子負荷の用途では威力が発揮できません。発振防止用のgate抵抗を直近に置きました。

放熱板はUSのjunk屋で昔買っていたもので、M4のカレイナットを二カ所使ってシャーシに固定しています。 |

|

|

前面panel裏のシャーシ内部。Panel meterの電流計は5Aを流さないといけないので、付属のconnectorは使わずに端子に直接はんだづけしています。

ここの配線は18 AWGを2本並列に。2本束ねたときの定格電流は10A/本なので、4倍の余裕を見ていることになります。 |

シャーシ内部の全体像。銅色は昔秋月で300円で売られていたDC12V switching電源の中身です。

部品配置は最適でなく、panel meterと入力端子が離れすぎています。Fanと入力端子を入れ換えて配置するべきでした。 |

|

|

| 入力端子の下にあるのは逆接続保護用のP-ch MOS-FETで、エアーバリアブルさんのblogで知りました。その下はmonitor端子で、Source抵抗の両端を見ています。 |

裏蓋の様子。シャーシの放熱孔に相当する位置と12V電源周辺にφ8の穴を開けました。 |

|

|

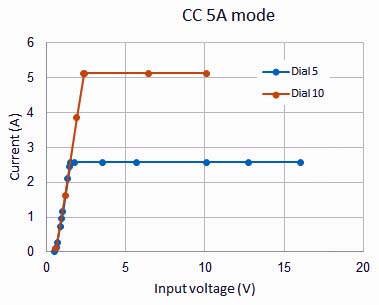

定電流モードでの動作試験結果です。入力電圧が2V付近から定電流になっています。

10V, 5Aでは50W消費しますが、放熱板は十分手で触っていられる温度で、強制空冷の効果が確認できました。 |

|

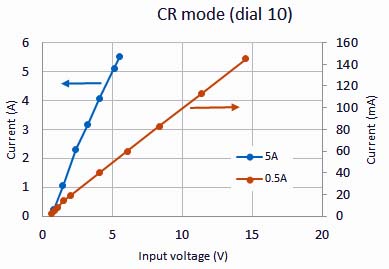

左は定抵抗モードでの試験結果です。

安定化電源はKenwood PD18-10A (18V, 10A), 電圧測定はAdvantestのR6552, 電流はAgilent U1232Aの10Aレンジを使いました。

前面に設けたmeterは、通常の動作範囲でそれなりの精度を示し、直感的に数値を把握するのに十分です。

この試験の途中でスイッチの表示が間違っているのに気づき、テプラで補正。タイトルの写真を入れ換えました。 |

![]()